在开封城的虹桥上,一位青衫士子将新填的词作递给歌伎,酒楼里传出"凡有井水处,皆能歌柳词"的赞叹,这个被正史刻意遗忘的身影,却在千年后的教育现场引发新的思考,当我们的教育体系正陷入标准化培养与个性化发展的矛盾漩涡,当青年群体面临"躺平"与"内卷"的精神困境,北宋词人柳永以他跌宕起伏的人生轨迹,为我们提供了超越时空的教育启示录。

科举废墟上的自我觉醒:突破单一价值体系的勇气 景德四年(1007年),20岁的柳永在钱塘江畔写下"东南形胜,三吴都会"时,绝不会想到这阕《望海潮》竟成为他人生轨迹的隐喻,四次科举落第的打击,让这位出身儒学世家的才子陷入价值崩塌的深渊,但正是这种断裂,催生了中国文学史上最动人的觉醒:当士大夫们仍在功名场中汲汲营营,柳永已转身拥抱市井巷陌的鲜活生命。

这种人生转向对当代教育的启示犹如暮鼓晨钟,在"分数决定论"依然盛行的今天,某重点中学曾统计发现,65%的学生无法清晰描述自己的兴趣所在,柳永的案例告诉我们,教育不应是制造标准件的模具,而应成为发现生命独特性的显微镜,就像他在《鹤冲天》中写下的"才子词人,自是白衣卿相",这种自我价值的重构,正是对抗教育异化的精神解药。

市井学堂的生命教育:在烟火人间寻找真知 放弃功名后的柳永,开始了长达二十年的民间行走,从汴京的勾栏瓦舍到扬州的水榭歌台,他在社会底层构建起独特的教学场域,歌伎乐工向他学习填词技艺,他则从贩夫走卒处汲取生活智慧,这种双向的知识流动,打破了传统教育的单向灌输模式。

现代教育往往将知识禁锢在象牙塔内,但柳永的实践证明:菜市场的讨价还价可能比经济学讲义更生动,茶肆里的市井闲谈或许比历史教材更真实,某教育实验项目的数据显示,参与社区服务的学生,其共情能力提升37%,问题解决能力提高28%,这印证了柳永式教育哲学的前瞻性——真正的学识,应该带着街巷的体温。

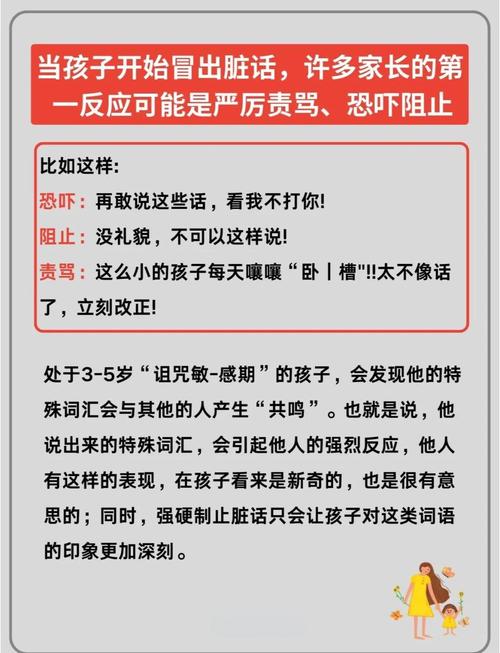

情感教育的现代回响:从婉约词到心灵建构 "执手相看泪眼,竟无语凝噎",柳永词中这种细腻的情感表达,在宋代道学盛行的背景下显得尤为珍贵,他笔下的离愁别绪、儿女情长,实则是完整人格教育的文学投射,对比当下青少年34.6%的情感表达能力缺陷(中国青少年研究中心2022年数据),这种以情育人的智慧更显迫切。

在杭州某中学的语文课堂上,教师引导学生用《雨霖铃》的意象描写自己的离别体验,结果92%的学生写出了超越应试作文的真情实感,这种教学创新揭示:情感教育不是矫饰的抒情训练,而是帮助学生在文字中照见自己的心灵镜像,正如柳永在《八声甘州》中建构的审美空间,教育应当为情感成长保留足够的留白。

创新者的困境与突围:柳永式思维对现代教育的挑战 "有三秋桂子,十里荷花",柳永开创的慢词长调,在当时被视为离经叛道的文体实验,这种创新背后是惊人的勇气:既要突破《花间集》的创作范式,又要承受主流文坛的攻讦,今天的教育现场,创新教育常陷入"雷声大雨点小"的窘境,某省重点中学的调研显示,仅15%的教师愿意尝试跨学科教学,根源在于对既定评价体系的畏惧。

柳永的启示在于:真正的创新需要制度包容与个人勇气的双重加持,当他将教坊新声与文人雅词融合时,实际上完成了文化基因的重组,现代教育需要的,正是这种打破学科壁垒的"知识混搭"能力,就像MIT媒体实验室倡导的"反学科"研究,本质上与柳永的创作革新异曲同工。

重构教育的"雨霖铃"境界 站在柳永墓前(现存争议),遥想这位"奉旨填词"的浪子,他的教育遗产远比想象中丰厚,在素质教育的口号与应试教育的现实之间,在标准化考核与个性发展之间,柳永的人生选择给出了第三种可能:让教育回归生命的本真状态,当我们的课堂能容纳"杨柳岸晓风残月"的诗意,当评价体系能欣赏"针线闲拈伴伊坐"的平凡,或许就能培养出既能仰望星空又扎根大地的完整的人。

这位北宋词坛的"叛逆者",用他的失意与辉煌共同谱写的教育启示录,仍在历史的回音壁上激荡,正如钱钟书所言:"诗可以怨",柳永的人生悲剧恰恰成就了最生动的教育范本,在人工智能冲击传统教育的今天,重新审视这位"市井启蒙者"的遗产,或许能为破解教育困境找到新的密钥。