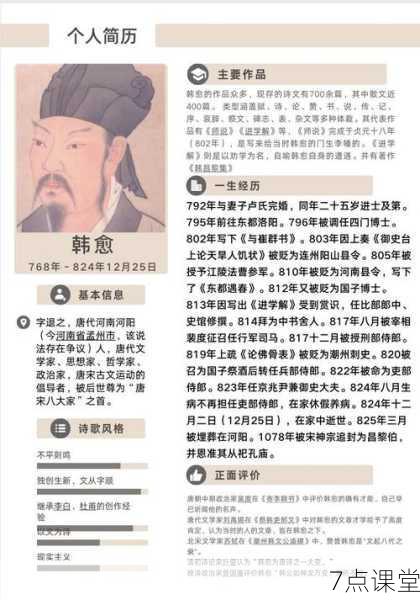

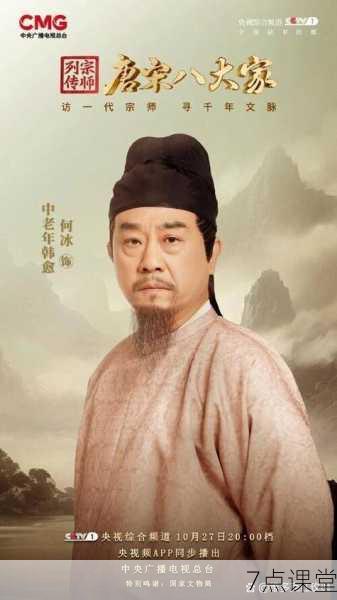

在洛阳城南的伊阙山下,一位瘦削的青年正借着残阳余晖抄写典籍,他的手指因常年握笔布满老茧,衣襟上还沾着前日抄书时滴落的墨渍,这位寒门子弟用十五年时间完成从"长安乞儿"到"文起八代之衰"的蜕变,他就是被苏轼誉为"百世师"的韩愈,当我们穿越千年回望这位文化巨匠的成长轨迹,会发现其中蕴含的教育智慧与精神力量,对当代教育仍具有穿透时空的启示。

逆境求学的生存智慧 贞元二年(786年),十九岁的韩愈带着两件布衣、三卷旧书来到长安,这个自幼丧父、兄殁南荒的孤儿,面对的不仅是"日求于人以度时月"的困顿,更有门阀制度下"世胄蹑高位,英俊沉下僚"的严酷现实,在科举考场外等待放榜的寒夜里,他独创出"提要钩玄"的读书法:将借来的典籍分门别类摘录要点,用不同颜色标注疑难,这种将碎片化学习系统化的方法,至今仍是应对知识爆炸的有效策略。

三次落第的经历锻造出韩愈独特的应试哲学,他观察到科举评卷存在"先观其字,后观其文"的潜规则,遂将楷书练得"端严若庙堂器",这种将规则研究与个人努力结合的智慧,恰似现代教育强调的"结构性突围",当他在贞元八年(792年)第四次应试终于登第时,其策论中"与其有誉于前,孰若无毁于其后"的警句,已展现出超越时代的批判思维。

师道传承的教育实践 任国子监祭酒期间,韩愈推行"有教无类"的办学理念,将招生范围扩大到"工商杂类子弟",他亲自示范的"讲经五法"——析疑、辩难、譬喻、引证、归纳,构建起完整的古典教育方法论,更可贵的是他提出的"弟子不必不如师"观点,鼓励学生在"术业有专攻"的领域超越老师,这种教育民主化思想比西方同类理论早诞生九个世纪。

在潮州刺史任上,韩愈捐俸兴学的举措开创地方教育新模式,他设计"三级教学制":设乡学教蒙童识字,建州学授经史子集,选优秀者入京进修,这种梯级培养体系使潮州"自此士多知学",南宋时更涌现出"潮州七贤",这种将教育资源下沉与精英选拔结合的策略,与现代教育公平理念不谋而合。

古文运动的创新精神 面对骈文统治文坛的僵化局面,韩愈发起"文以载道"的文学革命,他主张"惟陈言之务去",却非简单否定传统,而是创造性地从《史记》《孟子》中汲取养分,这种"返本开新"的文化策略,恰似现代教育改革中"核心素养"与"创新思维"的辩证统一,其《进学解》提出的"业精于勤荒于嬉",将治学态度与人生境界相贯通,至今仍是校园常见的励志箴言。

韩愈培养人才的方式更具现代启示,他提携贾岛时"推敲"佳话展现的精细化指导,与李贺"二十八宿罗心胸"的个性化评价,构成因材施教的古典范本,更令人惊叹的是他组建的"韩门弟子"群体,既有皇甫湜的雄奇,又有李翱的平易,这种鼓励多元发展的教育思想,正是当代创新人才培养亟需的胸襟。

对当代教育的镜鉴价值 在"内卷"加剧的教育焦虑中,韩愈"养其根而俟其实"的育人理念显得尤为珍贵,他反对"急于求售"的功利主义,强调"根之茂者其实遂"的成长规律,这种尊重教育本质的思想,恰是破解"超前教育"困局的良方,其《师说》中"闻道有先后"的平等观念,对重构现代师生关系具有启示意义。

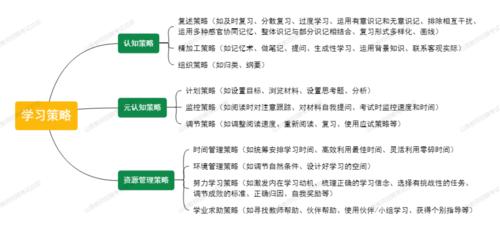

面对知识碎片化挑战,韩愈"沉浸醲郁,含英咀华"的治学方法仍具现实价值,他创造的"提要法""类纂法",与当代"思维导图""知识图谱"异曲同工,而"焚膏油以继晷,恒兀兀以穷年"的治学精神,更是数字时代抵御浮躁风气的定海神针。

韩愈墓前的古柏历经千年风雨仍苍翠如初,这恰似其教育精神的永恒魅力,从"口不绝吟于六艺之文"的苦学,到"障百川而东之"的文化担当,这位文宗巨匠用生命诠释了教育的真谛:它不仅是知识的传递,更是人格的淬炼与文化的传承,当我们在教室里讲述"书山有路勤为径"时,在论文中引用"气盛言宜"说时,在教改中实践"不破不立"理念时,那个在长安冬夜里呵冻执笔的身影,依然在为中国教育注入不竭的精神力量。

(全文共1287字)