史家绝唱的诞生背景 在汉武帝时期的长安城,一位身陷囹圄的史官正在用竹简记录着华夏文明的脉络,司马迁(约前145年-约前86年)继承父亲司马谈的太史令职务,却在四十八岁时因李陵事件遭受腐刑,这个改变中国史学命运的关键时刻,使得司马迁将个人命运与历史书写融为一体,他在《报任安书》中写道:"人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛",这种生死观直接影响了《史记》的创作基调。

开创纪传体的历史书写 《史记》全书130篇,52万余字,首创"纪传体"体例,包含十二本纪、三十世家、七十列传、十表、八书五大结构,这种立体化的历史书写模式,打破了《春秋》编年体的线性叙事,构建起多维度的历史坐标系,以《项羽本纪》为例,司马迁突破成规,将未称帝的项羽列入帝王本纪,体现其"不以成败论英雄"的史观。

史家精神的现代启示 司马迁提出"究天人之际,通古今之变"的治史理念,其历史哲学包含三个维度:天人关系的辩证思考、历史规律的探寻总结、个体命运与时代洪流的交织,在《货殖列传》中记载的工商业者群像,突破"重农抑商"的传统观念,展现社会经济的真实图景,这种实录精神,使《史记》成为"信史"的代名词。

文学殿堂的不朽丰碑 《史记》的文学价值与其史学成就交相辉映,司马迁创造性地运用"互见法",在《高祖本纪》与《项羽本纪》中形成镜像叙事,鸿门宴的戏剧性描写,项庄舞剑的细节刻画,展现出现代电影分镜般的叙事张力,鲁迅评价其为"史家之绝唱,无韵之离骚",正是对其文学成就的最佳注脚。

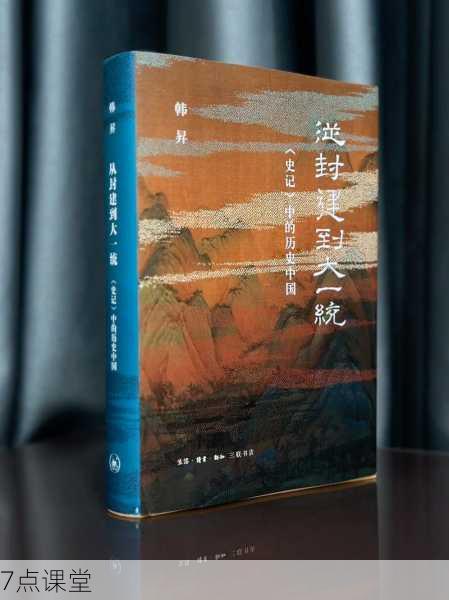

文明传承的基因密码 这部著作的影响超越时空界限:班固《汉书》继承其体例却囿于正统观念;司马光《资治通鉴》回归编年体却难掩其影响,直至今日,故宫博物院收藏的宋代黄善夫刻本,依然见证着这部巨著的传播历程,在东亚文化圈,《史记》催生了日本《大日本史》、朝鲜《三国史记》等史书,形成独特的史学传统。

当代教育的镜鉴价值 在中学历史课堂上,《陈涉世家》展现的平民觉醒意识,为青少年理解历史规律提供鲜活案例,北京大学历史系开设的"《史记》研读"课程,通过文本细读培养学生史料分析能力,2019年国家图书馆举办的"《史记》主题展",以数字化手段再现历史场景,让古老文本焕发新生。

当我们站在二十一世纪回望这部两千年前的著作,会发现司马迁构建的不仅是一部史书,更是一个民族的精神坐标系,从汗青竹简到电子屏幕,《史记》始终在回答着"何以为史"的根本命题,这部承载着中华文明基因密码的典籍,将继续指引着后来者在历史长河中寻找智慧与力量,正如司马迁在《太史公自序》中所言:"述往事,思来者",这种贯通古今的史学精神,正是中华文明生生不息的重要源泉。

(全文共1276字)