典故溯源:一场跨越千年的"虚构对话"

"关公战秦琼"这一典故,源于上世纪六十年代相声大师侯宝林的经典作品《关公战秦琼》,作品中,一位军阀父亲为庆寿强令戏班表演汉末名将关羽与唐初猛将秦琼对战的荒诞剧目,由此衍生出"关公战秦琼"这一文化符号,虽非真实历史事件,但这一艺术创作却意外成为映射文化错位现象的绝佳隐喻。

深入考据可发现,两位历史人物的时空差距达四百年之巨:关羽(160-220年)活跃于东汉末年,秦琼(?-638年)则是隋唐鼎革之际的名将,这种时空错置背后,暗含着对违背客观规律的批判,侯宝林创作时正值特殊历史时期,通过夸张的艺术手法,实则揭示了当时某些违背教育规律的现象——正如强迫不同时代人物比武的荒诞,现实中亦存在将不同认知阶段的知识强行嫁接的教学方式。

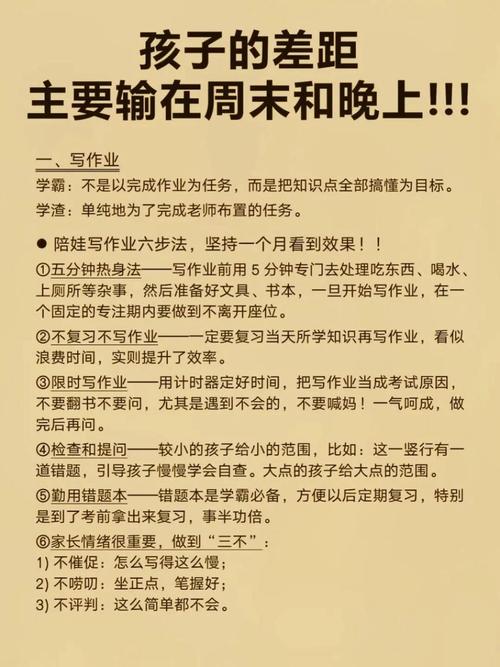

文化现象:错位时空的现代演绎

在当代教育领域,"关公战秦琼"式的时空错位屡见不鲜,某重点中学曾要求初中生研读康德的《纯粹理性批判》,犹如让小学生解微积分;部分培训机构将《孙子兵法》列为幼儿必读书目,这种超前教育恰似让秦琼使用明代火器作战,更值得警惕的是评价体系的时空混乱:用工业化时代的标准化考核,评判信息时代所需的创新能力,如同以春秋战车衡量星际飞船的速度。

这种错位在教育技术应用中尤为凸显,某地教育局曾斥巨资为乡村学校配备VR实验室,却因师资与课程体系脱节,设备最终沦为参观摆设,这不禁令人想起军阀父亲强令戏班表演的荒诞——先进工具若脱离实际需求,终将沦为形式主义的表演。

教育启示:构建时空适配的教学体系

-

知识谱系的时空校准

明代王阳明提出"知行合一"的教育理念,在当今更需升级为"时空合一"的认知框架,上海某实验学校开发的"历史坐标系"课程,通过时间轴与空间维度的交叉分析,帮助学生建立立体认知结构,这种教学创新,恰似为关公秦琼搭建时空对话的合理平台。 -

教学方法的代际适配

对比私塾教育与现代课堂:前者强调个体领悟,适合农业文明的慢节奏;后者注重协作创新,契合信息时代的需求,深圳某中学将AR技术融入历史教学,学生通过虚拟现实见证赤壁之战与玄武门之变,在技术赋能下实现跨时空的合理对话。 -

师生关系的时空重构

传统师道尊严正在向学习共同体转型,杭州某教师创新"时空交换"教学法:学生扮演不同历史时期的学者展开辩论,教师作为协调者引导思辨,这种角色转换,打破了单向度的时间流动,构建起多维度的认知空间。

破局之道:建立教育时空观

-

时间维度的教育设计

北京师范大学研发的"认知发展时间窗"理论,精确划分各年龄段的能力发展区间,如抽象思维培养关键期在12-15岁,过早接触哲学思辨反而适得其反,这启示教育者应像农人遵循节气,在正确时间播种适宜的认知种子。 -

空间场域的教育赋能

芬兰教育改革的精髓在于打破教室边界:森林成为生物课堂,超市化身数学实验室,这种空间重构,使学习从二维平面升维至立体场景,恰似为关公秦琼搭建符合各自时代的比武擂台。 -

评价体系的时空弹性

新加坡推行的"动态评估模型",将学生成长视为时空连续体,不同于传统考试的截面评价,该系统追踪三年成长轨迹,如同用卫星云图替代快照照片,更全面反映教育成效。

超越时空错位的教育智慧

"关公战秦琼"的现代启示,在于警示教育工作者警惕时空错位陷阱,当我们摒弃"关公必须战秦琼"的思维定式,转而在历史长河中寻找教育规律,在时代浪潮中把握教学节奏,方能真正实现"因材施教"与"因时施教"的统一,教育的真谛,不在于强行嫁接古今,而在搭建贯通时空的智慧之桥——让每个时代的"关公"都能找到属于自己的"青龙偃月刀",让每个世纪的"秦琼"都可驰骋于适合的"战场"。

这种教育时空观的建立,或将引领我们走出"关公战秦琼"的荒诞剧场,步入尊重规律、顺应时代的教育新纪元。