历史褶皱中的生命轨迹 公元753年的江南,空气中弥漫着盛唐最后的余温,五十三岁的李白独坐敬亭山,将半生浮沉酿成二十字绝唱,这座位于宣城北郊的孤峰,见证的不仅是诗人个体的精神突围,更是盛唐气象嬗变中知识分子的典型写照,此时的唐王朝,距离安史之乱爆发仅剩两年光景,表面承平的帝国早已暗流涌动,李白七年前被赐金放还的遭遇,恰似这个时代文人群体的命运隐喻——在理想与现实的夹缝中寻找安身立命之所。

宦海浮沉后的精神归途 天宝三载(744年)春,李白踉跄走出大明宫丹凤门的身影,成为其人生的重要转折,曾经"仰天大笑出门去"的豪情,在三年待诏翰林的现实中逐渐冷却,当我们细梳史料会发现,这段宫廷经历远非《新唐书》所述"恳求还山"那般潇洒,杜甫《饮中八仙歌》描绘的"天子呼来不上船"更像是浪漫化的想象,真实处境实则是玄宗视其为文学弄臣的尴尬,这种身份错位导致的巨大心理落差,在《独坐敬亭山》中转化为"相看两不厌"的深层诉求。

地理空间中的精神图谱 宣城对李白而言绝非偶然的驻足,自南朝谢朓在此筑室而居,敬亭山就成为了文人精神寄托的象征符号,谢朓《游敬亭山》中"要欲追奇趣,即此陵丹梯"的咏叹,与李白"众鸟高飞尽"的孤寂形成跨越时空的对话,值得注意的是,诗人此次宣城之游正值其从幽州南归之际,目睹安禄山治下暗藏的兵戈之气,对比江南的静谧山水,这种空间转换带来的心理冲击,使得敬亭山的孤绝之美更具精神避难所的意味。

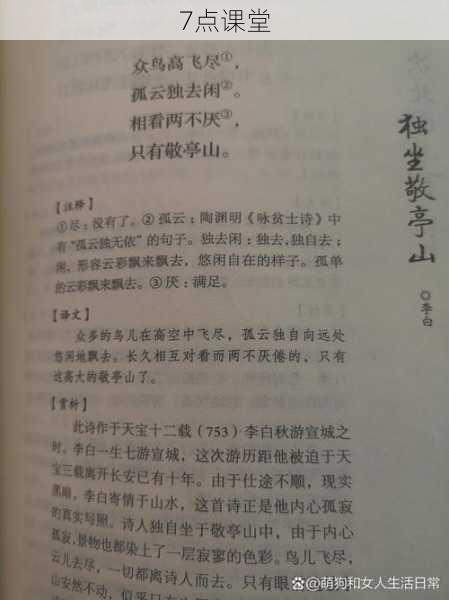

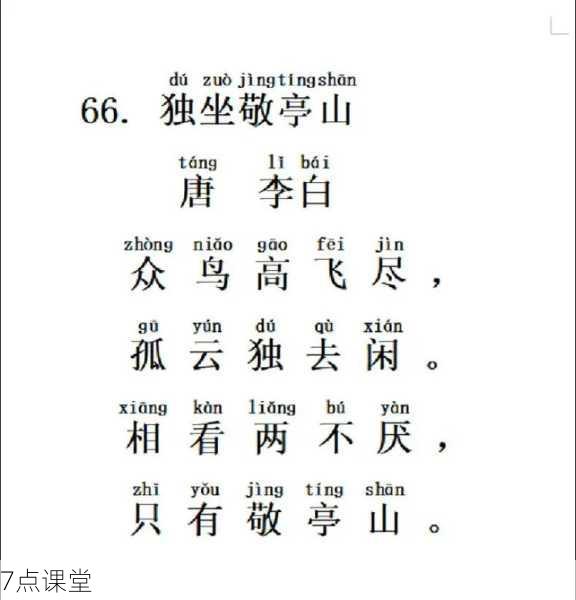

诗歌文本的多维解析 "众鸟高飞尽"的意象构建极具时代特征,开元天宝年间,士人群体或如李林甫般盘踞庙堂("高飞"),或如孟浩然归隐鹿门("去闲"),唯有李白在仕隐之间进退失据,这种困境在诗歌结构上呈现为动态到静态的转变:前两句的"飞尽"与"独去"尚存时间流动感,后两句的"相看"与"只有"则凝固成永恒的时空截面,这种由动至静的审美转换,暗合着诗人从外部求索转向内在观照的心路历程。

儒道思想的碰撞融合 诗中"孤云"意象值得深入玩味,在儒家语境中,"云"常喻君臣际遇(《诗经》"英英白云,露彼菅茅"),而道家视域里"云"又是逍遥象征(《庄子》"乘云气,御飞龙"),这种意象的双重性恰是李白思想矛盾的投射:既不能忘怀"申管晏之谈"的入世抱负,又向往"散发弄扁舟"的出世理想,敬亭山在此成为调解矛盾的第三空间,让诗人找到"天地与我并生"的哲学慰藉。

文学史坐标中的审美价值 将此诗置于山水诗发展脉络中考察,可见其独特价值,相较于谢灵运"山水含清晖"的外在描摹,王维"空山不见人"的禅意渗透,李白创造性地将山水对象人格化,这种"以我观物"到"物我相融"的升华,在宋代辛弃疾"我见青山多妩媚"中得以延续,更值得注意的是,诗中消解了传统山水诗常见的隐逸叙事,建构出新型的主客体关系——不是隐于山水,而是与山水互为知己。

教育场域中的现代启示 在当代语文教学中,《独坐敬亭山》常被简化为"寄情山水"的范本,这实则是对其丰富内涵的窄化,教育者应当引导学生注意三个维度:首先是地理空间与精神空间的映射关系,其次是时代变局下的个体选择,最后是困境中的自我救赎智慧,可以设计对比阅读方案:将本诗与王维《终南别业》、柳宗元《江雪》并置,探讨不同境遇中知识分子的应对策略。

文化基因的当代传承 当我们重读这首穿越千年的诗作,会发现其精神内核与现代人面临的存在困境惊人相通,在价值多元的今天,每个人心中都有一座"敬亭山"——那是喧嚣中的精神自留地,是异化危机下的本真回归,李白用二十个字完成的,不仅是个体的精神突围,更为后世树立了在困境中保持人格独立的典范,这种"独坐"的勇气,恰是中华文化中"穷则独善其身"精神的诗意呈现。

敬亭山石阶上的苔痕已漫漶千年,但那个与山对坐的身影依然清晰,李白的伟大,在于他将中国文人的精神困境转化为审美存在,把生命的孤寂升华为艺术的永恒,当我们吟诵"相看两不厌"时,触摸到的不只是盛唐的余温,更是人类面对永恒困境时那份超越性的智慧,这种智慧,至今仍在我们的文化血脉中静静流淌。