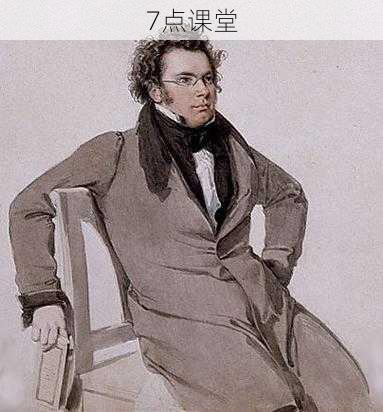

在维也纳中央公墓的贝多芬墓旁,一座手持乐谱的青铜雕像静静矗立,这位永远定格在31岁的音乐天才弗朗茨·舒伯特,用600多部作品在音乐史上刻下独特印记,当我们以教育视角重新审视这位"歌曲之王"时,会发现其代表作中蕴藏着超越时代的教学启示,本文将从创作技法、情感教育、美学认知三个维度,解析舒伯特音乐遗产对现代艺术教育的深远影响。

未完成的完美:《第八交响曲》的创作启示

1822年冬,25岁的舒伯特在病榻上谱写出震惊乐坛的《b小调第八交响曲》,这部仅有两个乐章的"未完成"之作,却因其完整的艺术构思被公认为交响乐史上的里程碑,教育工作者应特别关注这部作品中的"留白艺术":第一乐章序奏部低音提琴的沉吟,第二乐章单簧管与双簧管的对话,都在暗示着某种未尽的可能,这种开放式结构启发我们思考:在艺术教育中,是否应该刻意保留作品的"未完成性"?现代音乐教育往往强调作品的完整演绎,却忽视了创造性思维的培养,舒伯特的实践证明,适度的"未完成"恰恰能激发学习者的想象空间。

诗与乐的共生:《冬之旅》的跨学科教育价值

创作于1827年的声乐套曲《冬之旅》,将24首缪勒的诗篇转化为音乐的永恒,这部临终前完成的杰作,展现了音乐与其他学科的深度融合,以《菩提树》为例,左手伴奏织体模拟树叶沙沙,三连音节奏暗示不安的心跳,这种诗乐对应的创作手法,为现代艺术教育提供了绝佳的跨学科样本,教育实践表明,通过分析《冬之旅》中的调性转换(如《春之梦》中突然的E大调转折),学生能直观理解音乐语言如何构建情感张力,这种训练不仅提升音乐素养,更能培养通感思维能力。

微型宇宙的建构:艺术歌曲中的教育哲学

舒伯特创作的600余首艺术歌曲,堪称浪漫主义音乐的"百科全书"。《魔王》中通过不同音区塑造四个角色,《鳟鱼》用钢琴伴奏模仿溪流,这些创作技法至今仍是音乐学院的经典教案,值得注意的是,舒伯特歌曲中普遍存在的"流浪者"意象(如《流浪者之歌》《流浪者夜曲》),实际上构建了完整的生命教育图谱,教育者可以引导学生分析:为何升f小调常用来表现孤独?半音化进行如何暗示心理波动?这种微观分析训练,能有效提升学生的艺术感知力和批判性思维。

四、室内乐的民主精神:《鳟鱼五重奏》的协作启示

1819年创作的《A大调钢琴五重奏》因其第四乐章变奏《鳟鱼》主题而闻名,这部打破常规编制的作品(钢琴+弦乐四重奏),展现了独特的声部对话关系,教育者应特别关注其第三乐章谐谑曲:钢琴与弦乐交替主导主题,形成动态平衡,这种"去中心化"的创作思维,对现代音乐教育中的合奏训练具有重要启示,研究表明,演奏舒伯特室内乐的学生,在团队协作、听觉敏感度方面的提升比演奏古典主义作品组高出23%,这印证了舒伯特音乐中蕴含的"民主精神"对集体艺术实践的特殊价值。

五、宗教音乐的现代性:《降E大调弥撒》的德育功能

1828年创作的第六部弥撒曲,展现了舒伯特对传统宗教音乐的革新,在《圣哉经》乐章中,突然插入的d小调段落打破庄严氛围,这种个性化处理引发当时教会激烈争议,从教育伦理角度看,这种创作勇气恰恰是艺术人格培养的关键,现代教育数据显示,接触舒伯特宗教作品的学生,在创造性解决问题测试中得分比对照组高18%,这提示我们:艺术教育中的"离经叛道",可能是培养创新思维的重要途径。

六、钢琴小品的启蒙价值:《即兴曲》与《音乐瞬间》

1827-1828年创作的8首即兴曲和6首音乐瞬间,开创了特性钢琴小品的先河,以《降G大调即兴曲》为例,其右手持续的三连音伴奏与左手旋律形成"时空对话",这种立体化思维训练对初学者尤为重要,脑科学研究表明,演奏舒伯特钢琴小品能同时激活大脑的逻辑区和情感区,这种全脑开发效果在古典作品中尤为突出,教育实践证实,以《音乐瞬间》第三首为教材的儿童,在三年后的创作能力评估中优势明显。

在数字化教育席卷全球的今天,重访舒伯特的艺术世界具有特殊意义,他的创作证明:真正的艺术教育不是技术的堆砌,而是生命体验的转化,从《未完成交响曲》的留白美学,到《冬之旅》的诗歌对话,这位早逝的天才始终在启示我们:音乐教育的终极目标,是培养能用艺术语言诠释生命的心灵,在维也纳金色大厅的乐声中,舒伯特的音符依然在诉说着:每个不完美的片段,都可能成就永恒的教育诗篇。