在唐代文人的贬谪史上,柳宗元的柳州四年(815-819)堪称最富文化张力的历史现场,这段被当代学者称为"文化苦旅"的经历,不仅塑造了柳宗元作为唐宋八大家的文学品格,更在岭南边陲播撒下影响深远的文明火种,当我们以教育史视角重新审视这段历史,会发现这位文豪用四年时光完成的,远不止于诗文创作,更是一次突破地域限制的文化重构与教育启蒙。

谪宦时空的文明碰撞

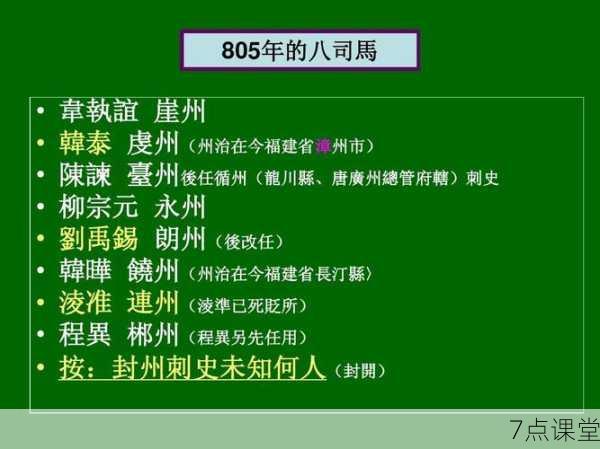

元和十年(815)正月,柳宗元带着"永贞革新"失败的创伤,踏上前往柳州的贬途,这条长达三个月的南迁路线,实则是从中央文明核心向文化边缘地带的位移,柳州当时作为"瘴疠之地",其社会形态与中原形成鲜明对照:据《柳州府志》记载,当地"民不知书,以鸡骨占吉凶",文教凋敝程度可见一斑。

这种文明落差恰恰成为柳宗元实践教育理想的试验场,他甫到任便注意到,当地存在"以男女质钱"的奴婢制度,这种人身依附关系严重阻碍知识传播,在《柳州文宣王庙碑》中,柳宗元记载其改革措施:建立"以工代赎"制度,允许奴婢通过劳动积累赎身资金,这种将经济改革与人格解放相结合的做法,为后续文教推行奠定了社会基础。

文教体系的重构实践

柳宗元在柳州的教育实践呈现出鲜明的系统特征,首先是教育场所的物质建设,他在修缮孔庙基础上,于治所西南创建"府学",这是岭南地区最早的官学机构之一,据明代《粤西文载》考证,该学堂采用中原形制,"堂庑门阶皆具",刻意营造与中原无异的教学空间。

上,柳宗元突破当时"经术取士"的局限,引入实用技艺教育,其《种树郭橐驼传》虽为寓言,实则蕴含农业技术传播的深意,他组织编撰的《柳州医方》,将中原医学与岭南草药知识结合,开创了地域特色教材的先河,这种"经世致用"的教育理念,使文教建设与民生改善形成良性互动。

在教化方式上,柳宗元创造性地采用"诗文教化"策略,他主持修订的《柳州歌谣集》,将儒家伦理改编为俚语山歌,这种文化适应策略显著提升了教化效果,韩愈在《柳子厚墓志铭》中特别提到"衡湘以南为进士者,皆以子厚为师",可见其教学法的影响力已超出柳州地界。

文化人格的淬炼升华

贬谪经历对柳宗元自身文化人格的塑造,构成了特殊的教育范本,在柳州期间,他完成了从"政治改革者"到"文化启蒙者"的身份蜕变,这个转变过程集中体现在其诗文创作中:《登柳州城楼》中的"岭树重遮千里目"不仅是地理阻隔的写照,更是文化传播艰难的艺术投射;《江雪》营造的"独钓寒江"意象,则暗含文化坚守的精神隐喻。

值得注意的是,柳宗元并未陷入孤芳自赏的文人窠臼,他在《答韦中立论师道书》中提出"文以明道"的主张,将文学创作与教育传播紧密结合,这种将个人创作转化为公共教育资源的思想,在《柳州山水近治可游者记》等地理散文中得到充分实践,开创了游记文学的教育功能。

教育遗产的时空延展

柳宗元逝世后,其教育理念在柳州持续发酵,宋代柳州知州赵师邈重建柳侯祠时,特别设立"劝学堂",将祭祀空间转化为教育场所,明代大儒王守仁谪戍龙场途经柳州,在《谒柳侯祠》诗中写下"庙貌至今存德化"的诗句,印证了柳宗元教育思想的持久影响力。

这种影响更体现在地方文脉的塑造上,清代《马平县志》记载,当地士人集会仍延续柳宗元"以文会友"的传统,近代柳州文教史上,从"柳江书院"到"龙城中学",教育机构的命名多与柳宗元文化符号相关,形成独特的地域教育传统。

现代教育的镜鉴价值

柳宗元的柳州实践对当代教育具有多重启示,其一,文化传播需要"在地化"智慧,他改编儒家经典为方言歌谣的做法,提示我们教育内容应与接受语境相适应,其二,教育革新离不开制度保障,其废除奴婢制的改革说明,人的解放是教育发展的前提,其三,知识精英的社会责任,柳宗元在逆境中坚守文教初心的精神,为知识分子参与基层教育树立典范。

在全球化与本土化交织的今天,重审柳宗元的柳州岁月,我们更能理解教育作为文明纽带的重要意义,这位唐代文豪用四年时间证明:真正的教育革新,不在于创建多少楼堂馆所,而在于能否在文化土壤中播下自我更新的种子,柳江岸边的柑香亭依然挺立,仿佛在诉说那个永恒的真理——教育的力量,从来都深植于对人性尊严的坚守与文化火种的传递。

当我们漫步在柳侯公园,抚摸那些镌刻着《荔子碑》文的古老石碑,或许能听见历史的回响:在这片曾经的文化荒野上,一位文人用生命最后四年的坚守,完成了对中国文教史最深刻的注解——真正的教育,是让文明在苦难中生根,让智慧在边缘处闪光,这或许就是柳宗元柳州岁月留给后世最宝贵的遗产。