在管理学殿堂中,彼得·德鲁克(Peter F. Drucker)的名字犹如一座永恒的丰碑,当人们试图追溯这位"现代管理学之父"的学术根源时,一个看似简单却意味深长的问题浮现:这位用英语写作的管理学泰斗,究竟承载着怎样的文化基因?作为20世纪最具影响力的思想家之一,德鲁克的人生轨迹完美诠释了知识分子的跨国迁徙对思想创造的深刻影响,这位出生于奥匈帝国末代王朝的维也纳之子,最终在大西洋彼岸的美国完成了对现代管理学的系统性建构,其思想历程本身就是一部跨文化知识生产的典范。

多瑙河畔的思想萌芽(1909-1933)

1909年11月19日,德鲁克诞生于维也纳一个典型的犹太知识分子家庭,当时的奥匈帝国正处于文明鼎盛时期,维也纳作为欧洲文化之都,汇聚了弗洛伊德的精神分析学派、维特根斯坦的语言哲学以及勋伯格的表现主义音乐,这种多元文化交融的环境,为少年德鲁克提供了独特的思想养料,其父阿道夫·德鲁克作为奥地利财政部高级官员,母亲卡罗琳则是首批攻读医学的奥地利女性,这样的家庭背景使他自幼浸润在理性思维与社会关怀并重的氛围中。

在维也纳大学攻读法学期间,德鲁克亲历了哈布斯堡王朝解体的余波,1927年维也纳工人起义的血腥镇压、1933年奥地利议会民主制的崩溃,这些动荡促使他开始思考组织权力与社会秩序的关系,在法兰克福《法兰克福汇报》担任记者时,他深入观察纳粹德国的崛起,这段经历成为其组织理论的重要启蒙,1934年出版的《经济人的末日》中,他对极权主义制度下组织异化的批判,已隐约可见后来管理思想中"人的主体性"主张。

跨大西洋的知识迁徙(1933-1945)

1937年,面对欧洲日益严峻的局势,德鲁克选择远赴美国,这段跨越地理与文化的迁徙,实质上开启了管理思想史上最重要的知识转型,初到纽约时,他敏锐发现美国企业界的实践智慧与欧洲理论传统存在巨大鸿沟,在通用汽车为期18个月的田野调查中,他观察到科层制组织对人性的压抑,这直接催生了1946年《公司的概念》这一划时代著作。

此时的德鲁克已展现出独特的跨界思维:他将韦伯的科层制理论转化为可操作的诊断工具,用奥地利学派的市场过程理论解构企业决策机制,更将英国经验主义传统融入管理实践研究,这种知识融合在1943年入籍美国后愈发明显,他开始系统地将欧洲哲学中的存在主义关怀,转化为美国式实用主义的管理语言。

三、管理学的"美国化"再造(1945-2005)

1954年《管理的实践》的出版,标志着德鲁克完成思想体系的美国化转型,在这部管理学"圣经"中,他创造性地将奥地利学派强调的"企业家精神"、德国历史学派关注的制度演化,以及美国实用主义的效率原则熔于一炉,书中提出的"目标管理"(MBO)概念,本质上是将欧洲人文主义传统进行美国式技术转化:既保留了康德哲学中"人是目的"的伦理内核,又发展出可量化评估的操作体系。

德鲁克的跨国身份赋予其独特的理论视角,在1966年《卓有成效的管理者》中,他将维也纳咖啡馆文化中的知识对话传统,转化为现代组织的知识管理理论;在1985年《创新与企业家精神》里,又将美国西进运动中的开拓精神系统化为创新方法论,这种持续的知识转化能力,使其理论始终保持着欧洲思想的深度与美国实践的活力。

全球智识版图中的定位重估

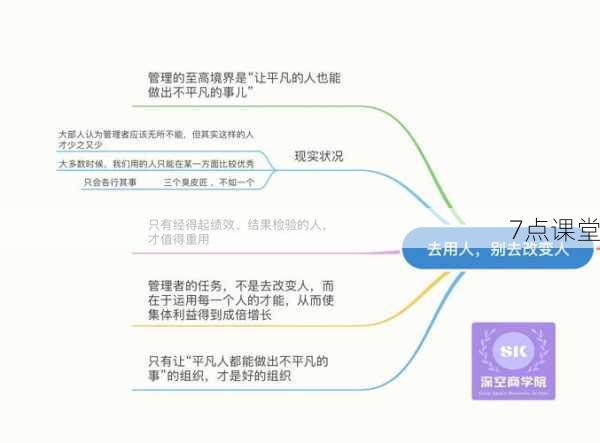

21世纪全球化浪潮中,德鲁克的跨国思想遗产展现出新的当代价值,他早年对"知识工作者"的前瞻性定义,在数字经济时代得到完全印证;其主张的"组织的目的是让平凡人做出不平凡的事",正在被硅谷的敏捷管理实践所验证,更值得关注的是,他在《后资本主义社会》中预见的"知识社会"图景,与当下全球价值链重构形成深刻呼应。

从文化地理学视角重新审视,德鲁克实质上创造了管理学领域的"第三空间",他的理论既非纯粹的欧陆哲学演绎,也不是简单的美国经验总结,而是在跨大西洋知识流动中形成的独特范式,这种范式具有强大的文化适应性:日本质量管理运动、德国隐形冠军战略、中国改革开放中的企业转型,都能找到德鲁克思想的在地化演绎。

站在文明对话的高度,德鲁克的人生轨迹揭示了知识生产的根本规律:真正具有生命力的思想体系,必然诞生于文化交汇的裂缝之中,他的奥地利出身赋予其批判性的思维深度,美国经历则提供了实践转化的方法论工具,这种双重文化基因,使其管理哲学既具备欧洲思想的历史纵深感,又充满美国精神的现实穿透力。

当下中国管理学界在构建自主知识体系时,德鲁克的跨国智识经验尤其值得借鉴,他证明:本土化管理理论的构建,不是简单的文化移植或概念嫁接,而是需要在全球知识流动中实现创造性转化,这种转化既需要对本民族管理实践的深刻理解,也离不开对世界管理思想的批判性吸收——这正是德鲁克留给21世纪最重要的启示。

德鲁克的国籍问题,最终指向的是全球化时代知识分子的精神归属,这位维也纳出生的美国思想家,用毕生实践证明了思想无国界的真谛,他的遗产不仅属于奥地利或美国,而是属于所有致力于通过有效管理改善人类处境的探索者,在文明冲突论甚嚣尘上的今天,德鲁克的跨国智识基因,恰为人类文明对话提供了最佳注脚:真正的思想创造,永远诞生于开放与交融之中。