在中国文学史上,杜甫(712-770)是一个无法绕过的名字,他的诗歌被后世尊称为“诗史”,这一称号既是对其作品历史价值的肯定,亦是对其艺术成就的至高赞誉,杜甫用笔墨记录了一个时代的荣辱兴衰,将个人的命运与国家的动荡、百姓的疾苦紧密交织,最终凝练成一部用诗歌写就的史诗,本文将从“诗史”的内涵、杜甫诗歌的历史视角、艺术特色及其对后世的影响等方面,深入探讨杜甫为何能成为中华文化中一座永恒的丰碑。

一、何谓“诗史”?——从实录到哲思的升华

“诗史”一词最早见于晚唐孟棨的《本事诗》:“杜逢禄山之难,流离陇蜀,毕陈于诗,推见至隐,殆无遗事,故当时号为‘诗史’。”这一评价并非简单的比喻,而是对杜甫诗歌特质的高度概括,所谓“诗史”,需满足三重境界:

1、以诗证史:杜甫的诗歌如《兵车行》《丽人行》等,直接描绘了安史之乱前后唐王朝的政治腐败、民生凋敝,宋代史学家司马光在《资治通鉴》中甚至引用杜甫诗句佐证史实,足见其记录的客观性。

2、以诗鉴史:他不仅记录事件,更通过《自京赴奉先县咏怀五百字》中的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”等诗句,揭示社会矛盾的根源,展现知识分子的批判精神。

3、以诗超史:在《秋兴八首》《登高》等作品中,杜甫将个人漂泊升华为对生命意义的终极追问,使诗歌超越具体史实,成为人类共通的情感载体。

这种“史”与“诗”的融合,让杜甫的作品既具备文献价值,又拥有穿透时空的艺术感染力,正如清代学者浦起龙所言:“少陵之诗,一人之性情,而三朝之事会寄焉者也。”

二、时代的镜子:杜甫笔下的盛唐裂变

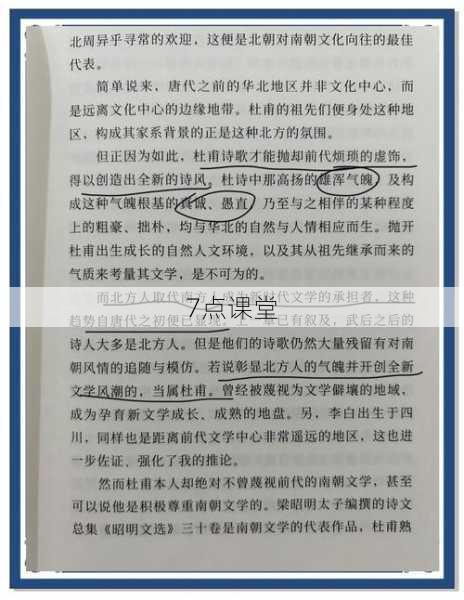

要理解杜甫诗歌的历史价值,必须将其置于8世纪中叶唐王朝由盛转衰的剧变中,开元盛世时,杜甫曾写下《忆昔》描绘“稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实”的富足;安史之乱爆发后,他的诗风急转直下,用《悲陈陶》中“群胡归来血洗箭,仍唱胡歌饮都市”的惨烈场景,记录叛军的暴行,这种对比不仅是个体命运的转折,更是一个时代的缩影。

1、战争实录:组诗“三吏”“三别”以微观视角展现战争对普通人的摧残。《石壕吏》中老妇被迫“请从吏夜归”,《新婚别》里新娘“嫁女与征夫,不如弃路旁”的哭诉,皆以白描手法揭露兵役制度的残酷。

2、民生图谱:从《又呈吴郎》对贫妇扑枣的悲悯,到《岁晏行》中“高马达官厌酒肉,此辈杼轴茅茨空”的阶级对立,杜甫始终将笔触对准底层百姓。

3、都城变迁:长安在杜甫诗中经历了从《饮中八仙歌》的繁华到《春望》“国破山河在”的沧桑巨变,成为王朝命运的象征。

这种全景式记录,使后世得以透过诗歌触摸历史的肌理,明代学者胡震亨评价:“以时事入诗,自杜少陵始。”

三、艺术的巅峰:诗史背后的美学建构

“诗史”不仅是历史价值的认定,更是艺术成就的证明,杜甫在诗歌形式、语言、意象等方面的创新,为其历史叙事赋予了永恒的艺术生命。

1、律诗的革命:杜甫将本用于应酬唱和的律诗改造为历史抒写的工具。《登高》中“万里悲秋常作客,百年多病独登台”,以严整的对仗承载漂泊的悲怆,实现形式与内容的完美统一。

2、意象的沉淀:他创造了具有历史厚重感的意象系统,如“孤舟”象征乱世漂泊(《旅夜书怀》),“白发”暗喻忧国伤时(《春望》),“玉树”讽喻权贵奢靡(《哀江头》)。

3、语言的张力:杜甫善用虚实相生的手法,《兵车行》开篇“车辚辚,马萧萧”的实景与结尾“新鬼烦冤旧鬼哭”的虚写,构成震撼人心的艺术效果。

这种艺术创新使“诗史”避免了沦为历史注脚,反而成为更具感染力的历史言说方式,正如闻一多所说:“杜甫是四千年文化中最庄严、最瑰丽、最永久的一道光彩。”

四、精神的遗产:诗史传统的生成与流变

杜甫“诗史”精神的影响远超文学范畴,形成中国知识分子的精神范式,宋代诗人陈与义在南渡后写下《伤春》,直言“稍喜长沙向延阁,疲兵敢犯犬羊锋”,延续杜甫的忧患意识;文天祥在狱中集杜诗成《集杜诗》二百首,以诗歌铭刻宋末抗争史,至近代,王国维在《人间词话》中提出“杜子美之诗,随所遇之人、之境、之事、之物,无处不可起兴”,揭示其现实主义的永恒价值。

更重要的是,“诗史”传统塑造了中国文人的精神品格:

家国同构的担当意识:从范仲淹“先天下之忧而忧”到顾炎武“天下兴亡,匹夫有责”,皆可见杜甫精神的延续。

民胞物与的人文情怀:白居易新乐府运动主张“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,正是对杜甫写实传统的继承。

史笔春秋的批判精神:鲁迅称杜甫为“中国文学的脊梁”,其杂文中对社会黑暗的揭露,与杜甫的写实精神一脉相承。

五、当代启示:诗史精神的现代性转化

在当今时代重读杜甫,我们会发现“诗史”精神具有超越时空的价值,当莫言在《檀香刑》中以文学重构近代史,当贾樟柯用镜头记录转型期的中国,他们都在以不同方式延续着杜甫“以文证史”的传统,在教育领域,杜甫诗歌中蕴含的历史意识、人文关怀,正是培养青少年社会责任感的珍贵资源。

更重要的是,在信息碎片化的今天,“诗史”精神提醒我们:真正的历史书写不应停留在事实罗列,而需像杜甫那样,在记录中注入对人性的洞察、对文明的思考,正如钱穆所言:“杜诗是一部人生写照,也是一部时代写照,更是一部中国文化精神的写照。”

公元770年冬,杜甫在湘江的一叶孤舟中溘然长逝,留下“战血流依旧,军声动至今”的绝笔,一千二百年后,他的诗歌依然在每个中国人的精神血脉中流淌,从“诗史”到“史诗”,杜甫用文字战胜了时间,让那些破碎的山河、流泪的面孔、不灭的理想,永远定格在中华民族的记忆深处,这或许正是文学最崇高的使命:当帝国化为尘土,诗歌终将成为历史的证人,文明的碑铭。