在意大利佛罗伦萨的旧档案馆里,一卷泛黄的羊皮纸手稿曾引发过激烈的学术争论,这份13世纪末的文献中,一位青年用托斯卡纳方言写下了对早逝恋人的追忆,字里行间既非拉丁教会惯用的神圣颂词,也不同于游吟诗人的世俗情歌,这部后来被命名为《新生》的爱情诗集,不仅奠定了但丁·阿利吉耶里的文学地位,更在七百年后的今天,依然给予现代教育深刻启示——当我们将这部诗作置于中世纪向文艺复兴过渡的历史坐标系中,会发现其中蕴含的精神启蒙价值,远超传统认知的"爱情诗"范畴。

世俗情感的形而上学转化

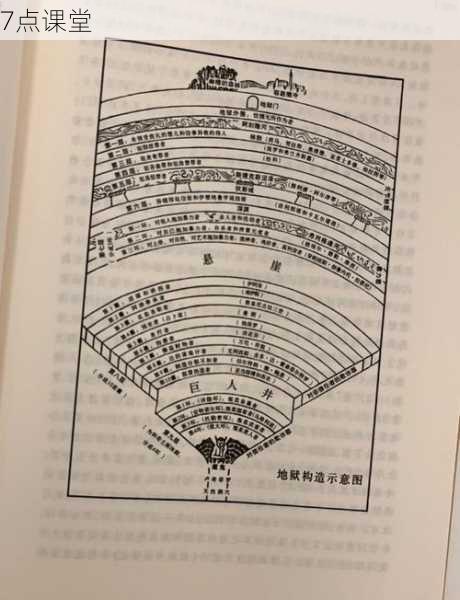

在但丁九岁与贝雅特丽齐的初见中,"生命之灵颤抖着说:看啊,这是比天使更崇高的神",这种将世俗爱欲升华为精神信仰的独特处理,打破了中世纪经院哲学对情感的禁锢,诗集中的127首十四行诗,构建起一个精妙的三重隐喻系统:贝雅特丽齐从佛罗伦萨的市民少女,渐变为引领诗人穿越地狱的向导,最终升华为神圣智慧的化身,这种逐层递进的意象转换,恰似但丁为当时的知识分子设计的精神成长路径——从感官认知到理性思考,最终抵达神性顿悟。

值得注意的是,这种情感教育模式与同时代经院教育的机械背诵形成鲜明对比,巴黎大学的档案显示,1300年前后的神学课程中,quot;爱"的讨论仍停留在奥古斯丁的原罪框架内,而但丁却通过诗学实践,将普罗旺斯抒情诗的传统与基督教神秘主义熔铸成新的情感教育范式,他在《飨宴》中提出的"四重释经法",实质是为读者架设了理解情感的认知阶梯,这种将感性体验纳入理性分析的教学方法,在当今的情感教育中仍具借鉴价值。

俗语写作的教育民主化革命

当但丁用托斯卡纳方言而非教会拉丁语创作时,这场静默的语言革命已悄然撼动中世纪的知识垄断体系,1312年佛罗伦萨市政档案记载,城中的抄写员开始批量复制《新生》的手抄本,使得不识拉丁文的商人与工匠也能接触高雅文学,这种语言选择背后的教育理念,预示了后来人文主义者"回归本源"的思潮,更打破了教会对精神解释权的独占。

对比同时代的教育实践更能凸显其革新性,牛津大学保存的14世纪课程表显示,当时文学教育仍以拉丁语法训练为核心,而但丁却证明俗语同样能承载深邃的哲学思考,他在《论俗语》中构建的语言理论,实质上为母语教育提供了哲学依据,这种将知识传播从修道院书斋解放到市井街巷的尝试,比伊拉斯谟的《论基督君主的教育》早了两个世纪。

个体经验与集体记忆的辩证

诗集中反复出现的数字象征(如"九"这个神圣数),并非简单的神秘主义装饰,但丁研究者Barański指出,这些数字密码实则是连接个人叙事与宇宙秩序的认知桥梁,当诗人将1283年5月1日的邂逅日期转化为"春之女王加冕时刻",他实际上在教导读者如何将个体生命体验纳入人类文明的宏大叙事。

这种教育方法论在当代显现出惊人预见性,认知科学最新研究表明,将个人记忆编码为文化符号的过程,能显著提升信息保持率,但丁通过爱情叙事构建的记忆宫殿,与现代教育心理学中的"情景记忆法"不谋而合,他在《新生》第19章设计的"三位贵妇"寓言,本质上是用隐喻系统训练读者的抽象思维能力。

人文主义教育的先声

1321年《神曲》完稿时,但丁在致坎格兰德的书信中坦言:"《新生》是种子,《神曲》是果实",回望这部青年时期的爱情诗集,我们看到的不仅是个人情感的记录,更是一部完整的人文教育纲要,诗中"从爱欲到圣爱"的升华路径,暗合了古典七艺的教育阶梯;对自由意志的探讨,为彼特拉克的《秘密》埋下伏笔;而将基督教义与古典哲学融合的尝试,则预告了费奇诺的新柏拉图主义学院。

当代教育者重新审视这部作品时,会发现其中蕴含的跨学科思维:将诗歌作为哲学教育的载体,用神学框架包裹市民文化,以个人叙事折射时代精神,这种打破学科壁垒的教育理念,在当今通识教育复兴的背景下更显珍贵,哈佛大学2019年的中世纪文学课程改革,正是将《新生》作为核心文本,训练学生从单一文本中提取历史、哲学、艺术的多维认知。

当晨光照进佛罗伦萨的韦基奥宫,但丁青铜像手中的《新生》书卷始终微微倾斜,这个设计细节暗示着永恒的精神传递,在算法主导的信息时代重读这部爱情诗集,我们不仅是在赏析中世纪文学的瑰宝,更是在与人类教育史上最富创造力的心灵对话,但丁用爱情诗篇构建的教育范式证明:真正的人文启蒙,永远始于对个体情感价值的尊重,成于对精神自由的追寻,终于对人性光辉的信仰,这或许就是为什么,当现代教育陷入工具理性困境时,我们仍需回到那个托斯卡纳的春日,聆听诗人穿越七个世纪的教诲:"你们应当记住,爱是太阳,使理性的种子生长。"(《新生》第24章)