在音乐史的长河中,雅各布·路德维希·费利克斯·门德尔松·巴托尔迪(1809-1847)的定位始终存在微妙争议,这位德国音乐神童生活在19世纪上半叶的浪漫主义鼎盛时期,却常被贴上"保守派"标签;他复兴巴赫的《马太受难曲》引发音乐考古热潮,又被称为"前卫的复古者";他的作品兼具古典主义的严谨与浪漫主义的诗意,这种独特的矛盾性使后世学者不断追问:门德尔松究竟属于哪个音乐时期?要回答这个问题,我们需要穿透历史迷雾,在19世纪欧洲文化转型的大背景下,重新审视这位音乐家的多重身份。

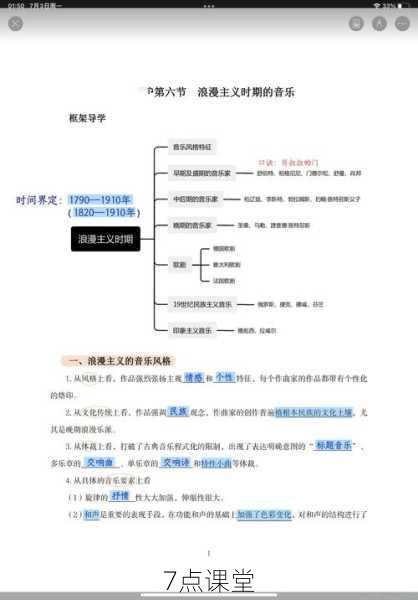

时代坐标:1830年代的文化裂变

要准确定位门德尔松,必须首先考察其生活时代的社会文化语境,1809年出生于汉堡犹太银行世家的门德尔松,其成长轨迹恰好与欧洲文化从古典主义向浪漫主义过渡的关键期重叠,1829年他指挥复兴巴赫《马太受难曲》时,贝多芬刚去世两年,舒伯特离世仅一年;当他1847年英年早逝时,李斯特正在魏玛推动"新德国乐派",瓦格纳已完成《罗恩格林》初稿,这种时间跨度显示,门德尔松活跃的1830-1840年代,正是欧洲音乐语言发生剧烈变革的时期。

这个时代的显著特征是双重文化潮流的碰撞:启蒙运动培育的理性主义仍在延续,歌德、黑格尔等文化巨匠仍在发挥影响力;以雨果、德拉克洛瓦为代表的浪漫主义者开始强调情感表达与个性解放,音乐领域同样呈现这种分裂:柏辽兹在巴黎用《幻想交响曲》开创标题音乐先河,肖邦在钢琴上编织诗意夜曲,而门德尔松却选择了一条不同的道路——他在莱比锡格万特豪斯音乐厅的指挥台上,始终保持着对古典形式的尊重。

教育图谱:跨越时空的学术传承

门德尔松音乐风格的"非典型性",根源可追溯至其独特的学术传承,与多数浪漫主义作曲家不同,他接受的是百科全书式的古典教育,父亲亚伯拉罕聘请的语言学家、哲学家和音乐家组成的教师团队,为其构建了跨越时空的知识体系:12岁师从策尔特学习和声对位,15岁完成第一部交响曲时已通晓巴赫、莫扎特、海顿的创作技法,这种教育背景塑造了双重认知视角——既深谙巴洛克复调音乐的奥秘,又精通古典主义的形式美学。

值得注意的是,门德尔松对巴赫的研究绝非简单的复古,1829年指挥《马太受难曲》时,他创造性地删减了部分冗长段落,调整乐队编制以适应现代音乐厅的音响效果,这种"古今对话"的改编理念,实则是将巴洛克精神注入浪漫主义容器的创新尝试,正如他在书信中写道:"巴赫的灵魂需要现代的躯体来复活。"这种跨越时空的学术视野,使其创作始终保持着历史纵深感。

创作密码:形式与情感的辩证法

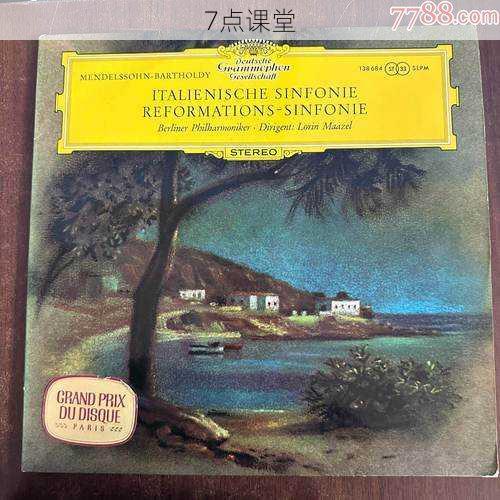

分析门德尔松的代表性作品,可以发现其音乐语言中存在显著的二元结构。《e小调小提琴协奏曲》(1844)第一乐章摒弃了传统的双呈示部结构,让独奏小提琴直接进入主题,这种革新打破了古典协奏曲的程式化框架;但严谨的奏鸣曲式结构和逻辑严密的动机发展,又体现出对古典传统的尊重。《芬加尔山洞序曲》(1830)用音乐描绘赫布里底群岛的惊涛拍岸,完全符合浪漫主义对自然景观的痴迷,但精密的赋格段落和严格的对位技法,又彰显出巴洛克遗风。

这种矛盾性在宗教音乐中尤为突出。《以利亚》清唱剧(1846)既包含戏剧性的先知呐喊(第1部分第18曲),又保持了巴赫式众赞歌的肃穆(第2部分第44曲),学者朱利叶斯·施特克曾指出:"门德尔松用古典主义的容器盛装浪漫主义的美酒,却从未让酒液溢出杯沿。"这种克制与激情并存的创作特征,正是其难以被简单归类为浪漫主义者的关键。

文化使命:音乐传统的守护与革新

门德尔松的历史定位,还需考量其超越创作之外的文化实践,作为莱比锡布商大厦管弦乐团的指挥,他系统性地重构了音乐会曲目体系:将巴赫、亨德尔的作品与当代创作并列演出,这种历史意识的节目编排彻底改变了音乐会的文化功能,1843年创办莱比锡音乐学院时,其课程设置强调对位法与作曲技法的严格训练,与李斯特在魏玛倡导的"未来音乐"形成鲜明对比。

这种文化保守主义背后,实则隐藏着深层的革新动机,通过复兴古典作品,门德尔松为浪漫主义音乐注入了历史深度;通过学院教育,他培养出包括加德、约阿希姆在内的新一代音乐家,这些人后来成为连接浪漫主义与民族乐派的重要纽带,德国音乐学家达尔豪斯认为,门德尔松的"保守"本质上是"用传统作为创新的跳板"。

美学争议:浪漫主义光谱中的异色

同时代人对门德尔松的矛盾评价,进一步印证其时代定位的复杂性,舒曼称赞他是"19世纪的莫扎特",强调其作品中的诗意灵性;瓦格纳却批评其音乐"过于优雅,缺乏真正的激情",这种分歧反映了浪漫主义运动内部的美学张力:以情感强度为标准的"激进浪漫派",与重视形式完美的"古典浪漫派"之间的根本差异。

深入分析可见,门德尔松的"保守"实则是种自觉的美学选择,在1836年致马可·安德烈的信中,他明确表示:"音乐需要规则,就像诗歌需要格律。"这种将情感表达置于形式框架之内的创作理念,与E.T.A.霍夫曼提出的"浪漫主义音乐观"存在本质差异,正是这种差异,使其成为浪漫主义光谱中独特的"冷色调"存在。

历史回响:跨越时代的风格预言

从更长时段考察,门德尔松音乐中的某些特质竟预示了后世的发展,其《无词歌》开创的钢琴特性小品体裁,直接影响了格里格的抒情小品;《苏格兰交响曲》对民间音乐素材的运用,为民族乐派的兴起埋下伏笔;甚至《仲夏夜之梦》配乐中运用的新颖管弦乐法,可视为印象主义的先声,这些被长期忽视的创新性,直到20世纪中期才被音乐学家重新发现。

这种超前性提示我们:门德尔松并非简单的"过时古典主义者",而是用独特方式参与浪漫主义运动的革新者,他将历史意识注入当代创作,用严谨技法约束情感表达,这种平衡恰恰构成了对浪漫主义极端倾向的修正,正如指挥家富特文格勒所说:"在他优雅的外表下,跳动着真正革新者的心脏。"

回归最初的问题——门德尔松属于哪个音乐时期?答案已然清晰:他是站在古典与浪漫十字路口的守望者,是用传统语法书写现代诗篇的炼金术士,在1830年代的文化裂变中,他选择以"非典型"浪漫主义者的身份,搭建起连接两个时代的音乐桥梁,这种历史定位的模糊性,非但不是缺陷,反而成就了其作品的独特魅力,当我们在21世纪重听《e小调小提琴协奏曲》时,既能触摸到巴赫复调思维的脉动,又能感受到舒曼式诗意的流淌——这种时空交融的美学体验,正是门德尔松留给音乐史最宝贵的遗产。