陶渊明的真实人生图景

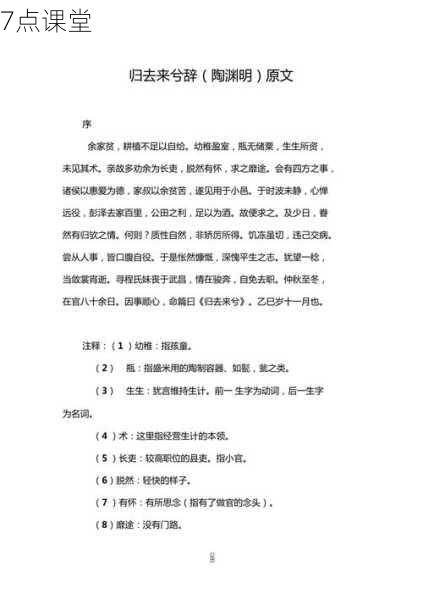

公元405年的深秋,江西彭泽县的官衙里,一场震动中国士人精神的抉择正在上演,41岁的县令陶渊明解下官印,转身走向他魂牵梦萦的田园,这个被后世简化为"不为五斗米折腰"的典故,实则蕴含着远比表面更复杂的生命张力。

当我们翻开《晋书》与《宋书》,会发现这位"隐逸诗人之宗"的仕途远非想象中短暂,从29岁初任江州祭酒,到41岁辞去彭泽县令,他先后五次出仕,又五次归隐,这种反复并非性格优柔,而是士大夫在乱世中寻找安身立命之道的艰难跋涉,五进五退之间,折射出的是东晋末年士族政治崩解、门阀制度溃散的时代阵痛。

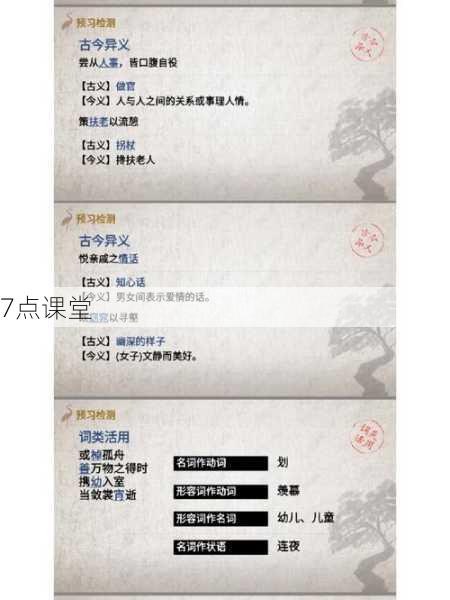

教育视角下的陶渊明形象需要祛魅,他既非完全超脱的世外高人,也非消极避世的失败者,其曾祖父陶侃是东晋开国元勋,家族虽已没落,但藏书万卷的家学渊源不可忽视,从《五柳先生传》"好读书,不求甚解"的自述,到《责子》诗中"雍端年十三,不识六与七"的戏谑,展现的恰恰是去除功利色彩的纯粹教育观。

教育场域中的精神突围

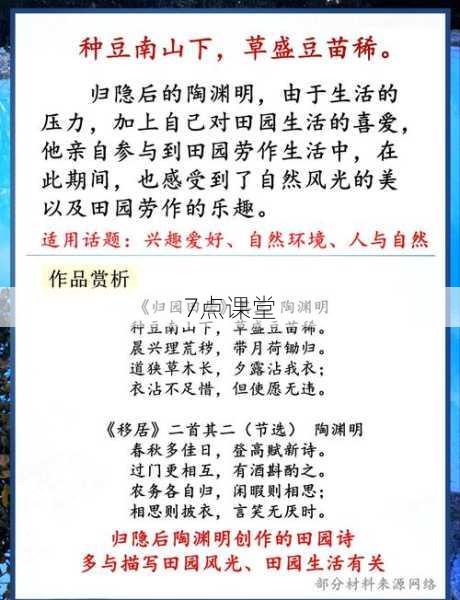

在门第决定命运的东晋,陶渊明的教育实践堪称异类,他不让子嗣修习当时盛行的玄学清谈,反而躬耕陇亩间传授农事,这种选择与其说是无奈,不如说是对知识异化的清醒认知,当知识沦为阶晋升的敲门砖,当教育成为门阀政治的附庸,陶渊明用锄头在田野间开辟出新的教育空间。

《归去来兮辞》中"童仆欢迎,稚子候门"的场景,暗含着家庭教育范式的革新,他打破"严父慈母"的传统角色,在《与子俨等疏》中以平等姿态与子嗣对话,这种教育方式比卢梭的自然教育思想早了一千三百年,更可贵的是,他将生活本身转化为教材:春种秋收中体悟天道循环,浊酒篱菊间参透生命本真。

这种教育理念在《桃花源记》中得到终极呈现,那个"黄发垂髫,并怡然自乐"的乌托邦,本质上是对教育本质的终极追问:当教育剥离功名利禄的外衣,是否还能守护人性的本真?渔人"处处志之"的功利标记与桃花源"不复得路"的自我封闭,构成对功利主义教育的深刻反讽。

现代教育的三重镜鉴

在标准化考试席卷全球的今天,陶渊明的教育智慧愈发显现出穿越时空的力量,江苏某重点中学的调研显示,72%的高中生将"考取名校"列为求学首要目标,仅有9%的学生关注知识本身的趣味性,这种异化现象恰似当年士族子弟追逐清谈虚名的历史重演。

首先需要重建教育的时间维度,陶渊明"久在樊笼里,复得返自然"的顿悟,提醒我们警惕教育中的"时间暴政",当海淀妈妈们用分钟为单位规划子女日程时,是否遗失了"采菊东篱下,悠然见南山"的从容?芬兰教育改革的经验表明,适当留白的课程设计反而能激发更深层的创造力。

重构教育的空间场域,陶渊明将书斋搬进田园的实践,启示我们打破教室的物理边界,北京某国际学校开展的"二十四节气农耕课程",让学生在播种收获中理解生物循环,这种跨学科整合正是古典智慧的现代回响,教育不应局限于标准化考场,而应拓展到更广阔的生活现场。

最重要的是重寻教育的本体价值,当深圳某中学推出"人生意义"校本课程引发热议时,我们意识到陶渊明"死去何所道,托体同山阿"的生命教育依然迫切,教育的终极目的不是培养精致的利己主义者,而是塑造"纵浪大化中,不喜亦不惧"的完整人格。

站在庐山脚下的陶渊明纪念馆前,现代人或许难以完全复制他的选择,但这位1600年前的先贤留下的精神遗产,恰似一剂解毒良方,治愈着这个时代的教育焦虑,他的故事告诉我们:真正的教育从来不在功名场中,而在对生命本真的守护里;不在标准答案里,而在与天地万物的对话中。

当我们重新审视"晨兴理荒秽,带月荷锄归"的诗句,看到的不仅是农人的辛劳,更是教育者应有的坚守:在物欲横流的时代保持精神独立,在功利主义浪潮中守护教育初心,这或许就是陶渊明留给现代教育最珍贵的启示——教育的终极归宿,永远在返璞归真的精神原乡。