铁轨延伸处的民族觉醒

19世纪末的中国,铁路被视为列强侵略的工具,外国工程师主导的铁路项目,不仅吞噬着国家主权,更在国人心中刻下“中国不能自建铁路”的烙印,1905年,一位留美归来的工程师以独创的“人”字形铁路设计打破魔咒,在八达岭的崇山峻岭间铺就了中国首条自主设计建造的干线铁路——京张铁路,詹天佑这个名字,从此成为中国近代工程史上最耀眼的科学符号,更是民族工业自主精神的永恒丰碑。

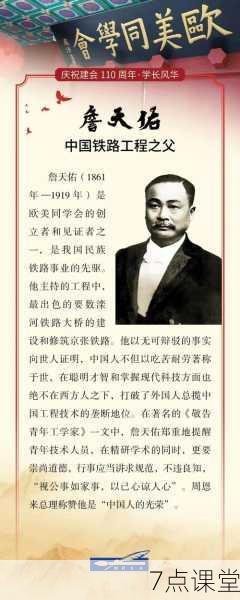

一、从留美幼童到铁路巨擘:技术报国的人生轨迹

1872年,12岁的詹天佑作为清政府首批官派留美幼童,在康涅狄格州纽黑文完成基础教育后,考入耶鲁大学土木工程系,这段经历不仅让他掌握了现代工程技术,更塑造了“以实证对抗偏见”的思维方式,1881年留美计划中断被迫回国后,他在福建船政学堂的执教生涯中,首次将西方工程制图规范引入中国课堂。

转折发生在1888年,当李鸿章筹建唐胥铁路延伸线时,詹天佑以帮工程师身份加入津沽铁路建设,在滦河大桥工程中,面对英、日、德工程师接连失败的局面,他创造性地采用“气压沉箱法”攻克流沙地质难题,这项技术后来被英国土木工程师学会收录为经典案例,1902年主持新易铁路时,他打破冬季不能施工的惯例,通过优化工序在4个月内完成英国公司预估需3年的工程,为京张铁路的自主建设争取到关键政治信任。

二、京张铁路:自主创新的三大破局之战

1. 经济困局中的技术突围

1905年清政府核定京张铁路预算时,英国估算需耗银900万两,詹天佑通过精准勘测将预算压缩至729万两,面对外界“缩减预算必致偷工减料”的质疑,他创造性采用“分段计价”承包模式:将全路分为三大段,每段再细分成若干小段,通过公开竞标激发施工效率,最终实际支出仅693万两,每公里造价不足3万两,创下当时中国铁路建设成本最低纪录。

2. 地理天险的工程智取

八达岭段33‰的坡度远超当时国际铁路10‰的安全标准,詹天佑发明的“双机推挽”配合“人”字形线路,通过两次折返将实际爬坡高度降低58%,在居庸关、八达岭隧道群施工中,他开创性地采用“竖井分段开凿法”,在无通风设备的条件下,通过6个垂直竖井将隧道分割为12个工作面,使工效提升400%,青龙桥车站的“之”字形轨道设计,更被国际铁路协会列为山地铁路经典范例。

3. 设备困乏中的工艺革命

面对缺乏重型机械的困境,詹天佑团队研制出“自动挂钩器”(詹氏车钩),使列车连接效率提升5倍;改良的“活轨转向装置”让列车在“人”字形线路上换向时间缩短至3分钟,这些本土化创新设备后来被全国14条铁路采用,形成中国最早的铁路技术标准体系。

三、超越钢轨的遗产:现代工程体系的奠基

1. 技术规范的本土转化

詹天佑主持编撰的《京张铁路工程标准图集》,将西方规范与中国地理特征相结合,首次明确中国铁路的最小曲线半径(100米)、最大坡度(33‰)、路基宽度(5.5米)等核心参数,他创立的“工程验收十二则”制度,将材料检验、工序监理、安全规范整合为系统流程,使工程事故率降至同期外国在华项目的1/7。

2. 工程管理的范式革新

在京张铁路建设中,詹天佑建立了中国首个现代工程指挥部体系:设立技术、材料、财务、人事四大职能部门,实行“旬报核销制”;开创“技术工分级认证”制度,培养出中国第一代铁路技工队伍,他推行的“银两直拨到工”制度,杜绝层层克扣,使工人日薪达0.25两,较外资项目提高60%。

3. 工程教育的星火传承

1913年,詹天佑发起成立中华工程师学会,编辑出版《铁路词汇》等专业工具书,他亲自审定《铁路测量学》《铁道工程学》等教材,在唐山铁路学堂(今西南交通大学前身)创建“现场教学—图纸测绘—模型制作”三位一体培养模式,1919年临终前,他捐出毕生积蓄设立“铁道技术奖学金”,资助的120名学子后来成为粤汉、陇海等铁路的技术骨干。

四、钢轨铸就的精神丰碑

詹天佑留下的不仅是631公里的铁轨,更塑造了中国工程师的精神基因:在主持汉粤川铁路时,他坚持“款尽路成”原则,将工程进度与资金到位严格挂钩,开创基建项目风险管控先河;面对军阀混战,他在技术标准上寸步不让,写下“技术问题绝无通融余地”的批文;临终前三天仍在病榻审核张绥铁路图纸,践行着“各出所学,各尽所知”的誓言。

这种精神在当代继续延伸:青藏铁路的风火山隧道监测体系,继承了他“每进三尺必测数据”的严谨;高铁CRTSⅢ型无砟轨道技术,延续着“引进—消化—创新”的技术哲学;港珠澳大桥的沉管安装精度,再现了“分毫不差”的质量追求,正如他手书的《告青年工学家》所言:“勿屈己以徇人,勿沽名而钓誉”,这既是技术箴言,更是中国工程师的精神信条。

永动的时代列车

当“复兴号”以350公里时速穿越八达岭隧道时,钢轨摩擦的韵律正与百年前的汽笛声共鸣,詹天佑用钢尺丈量出的不仅是燕山山脉的海拔,更标注出中国工业文明的精神高度,在科技自主创新的新时代,这位“中国近代工程之父”留下的遗产,仍在为突破“卡脖子”技术的攻坚战提供着永恒的启示:真正的技术突破,永远始于对民族自信的坚守。