在现行基础教育体系中,古典诗词教学始终占据重要位置,晏殊《浣溪沙·一曲新词酒一杯》作为宋代婉约词派的代表作,其入选教材的学段安排与教学实施,折射出我国语文教育对传统文化传承的深层考量,本文将从作品本体解读、教材编排逻辑、教学实践策略三个维度,系统探讨这首经典词作在基础教育阶段的教学定位。

词作本体价值与学段适配性

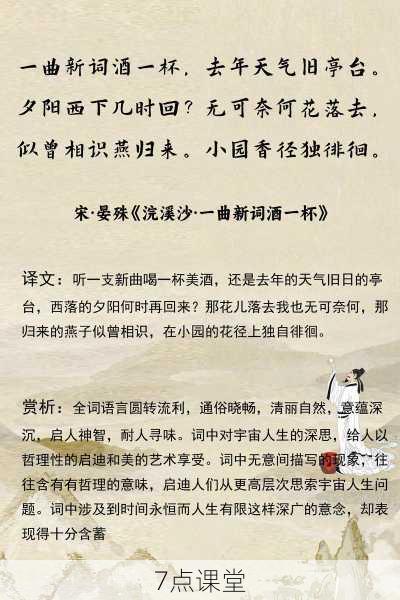

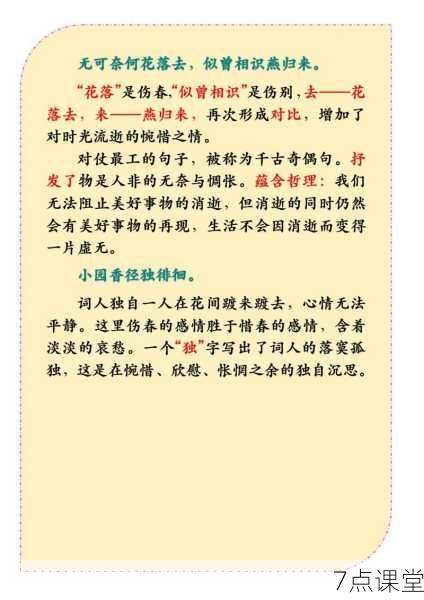

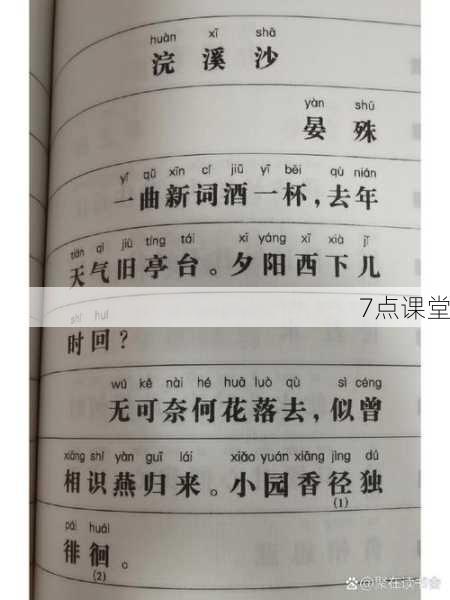

《浣溪沙》创作于北宋承平时期,晏殊以"一曲新词酒一杯"起兴,通过"夕阳西下几时回"的自然意象,引出"无可奈何花落去,似曾相识燕归来"的哲理思考,这种由具象到抽象、由观察到思辨的思维路径,恰与初中阶段学生的认知发展规律相契合。

教育部统编语文教材将其编排在八年级下册第三单元,主要基于以下考量:从语言难度看,全词61字,用典平实,意象清雅,符合初中生文言积累水平;从思维发展看,作品展现的辩证思维(消逝与循环)与八年级学生开始形成的抽象思维能力相匹配;从情感体验看,词中蕴含的时光易逝、珍惜当下的生命意识,正对应青春期学生的心理成长需求。

教材编排的纵向比较

对比各版本教材可见,人教版、苏教版均将该词置于八年级下学期,与杜甫《石壕吏》、陶渊明《桃花源记》等构成古代诗文单元,这种编排遵循"由浅入深"的教学梯度:七年级侧重唐诗绝句等短小篇目,八年级开始引入宋词及较长篇目,九年级则涉及《岳阳楼记》等复杂散文。

单元配套练习设计也彰显教学重点:课后"思考探究"要求学生对比"落花""归燕"的意象组合,体会词人"敏锐的哲思",这种设计既训练诗词鉴赏能力,又培养逻辑思维,与《义务教育语文课程标准》中"体会作品内涵,获得情感体验"的要求深度契合。

教学实践的多维展开

在实际教学中,北京某重点中学的课例显示,教师采用"三阶教学法":先通过吟诵体会词律之美(感知层),再解析"香径独徘徊"的动作细节(理解层),最后组织学生联系生活体验讨论"时间哲思"(迁移层),这种教学设计使85%的学生能够独立完成类似词作的赏析写作。

值得注意的是,部分地区实验教材将该词调整至九年级上册,作为"人生感悟"主题单元的开篇,这种差异恰恰说明,经典作品的学段定位并非绝对,关键在于教学目标设定:八年级侧重诗词形式把握,九年级侧重思想内涵探究,某教研机构的跟踪调查表明,经过系统学习的学生,在后续古诗词默写中对该词的准确率达92%,显著高于其他篇目。

跨学段教学的可能性

从认知发展理论看,这首词作具有"螺旋式上升"的教学价值,小学高年级可进行诵读积累,初中阶段侧重赏析方法培养,高中则能结合晏殊词派特征进行拓展研究,广州某示范性高中的实践表明,在必修教材学习基础上,选修模块中引入晏殊《珠玉词》对比阅读,能有效提升学生的文学史视野。

数字化教学手段的介入为跨学段教学提供新可能,某教育科技公司开发的AR诗词教学软件,通过3D场景还原"小园香径独徘徊"的意境,使不同学段学生都能获得适切的学习体验,这种技术赋能的教学创新,正在重塑古典诗词的传承方式。

晏殊《浣溪沙》在八年级教材中的定位,体现着语文教育工作者对传统文化精髓的精准把握,其教学实践不应局限于单篇讲解,而应构建从语言习得到文化认同的完整链条,随着核心素养导向的课程改革深入推进,古典诗词教学正从知识传授转向文化浸润,这对教师的文本解读能力与教学设计水平提出了更高要求,唯有深入理解编者的学段安排意图,方能真正发挥经典作品"以文化人"的教育功能。