笔尖上的乾坤万象

北宋宣和画院的书案前,米芾手握鼠须笔在蜀素上疾书,只见笔锋忽而侧卧如刀劈斧凿,忽而直立似利剑出鞘,墨色在丝绢上幻化出万千气象,这种被后世称为"八面出锋"的用笔绝技,正是米芾突破唐代法度的关键所在。

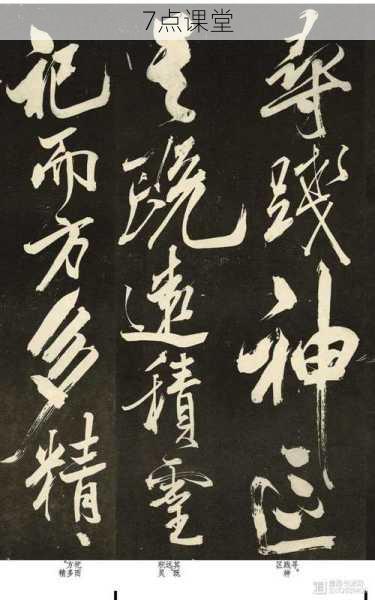

与欧阳询"如印印泥"的严谨法度不同,米芾独创的"刷字"技法让毛笔的各个侧面都能自由触纸,在《蜀素帖》的"青"字中,主笔竖画起笔时笔锋逆势切入,行笔过程中通过不断调整笔锋角度,使线条呈现出"枯藤老树"般的苍劲质感,这种立体化的运笔方式,使得单一线条就能呈现阴阳向背的空间关系,恰如董其昌所言:"米老作书,如狮子搏象,全副精神俱在笔尖。"

更令人惊叹的是米芾对提按的精微掌控,在《苕溪诗帖》的"秋"字中,横画起笔如蜻蜓点水,行笔时逐渐加重形成"竹节"般的韵律,收尾处突然提起形成飞白,整个过程充满戏剧性的张力,这种看似癫狂的运笔实则暗合自然之道——正如山间溪流遇石则分,逢崖则泻,米芾的笔锋始终保持着与纸面若即若离的生命律动。

奇在险绝归正:解构与重构的空间革命

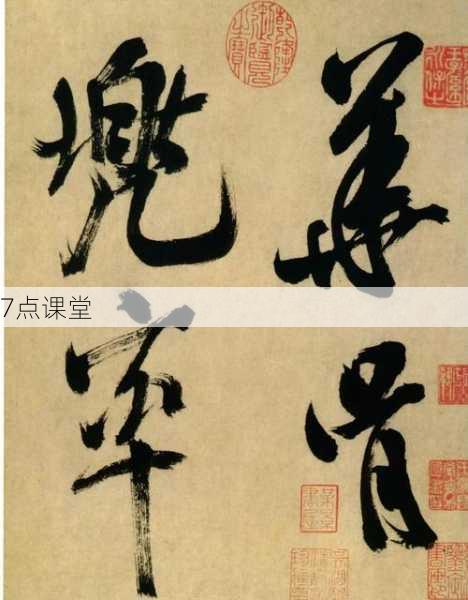

米芾在《海岳名言》中自述:"吾书小字如大字,大字如小字。"这看似矛盾的说法,实则揭示了他在结体布局上的革命性突破,传统书法讲究"平正安稳",米芾却偏要在险绝中求平衡,如同走钢丝的艺人,在动态失衡中展现极致的美感。

《多景楼诗册》中的"楼"字堪称结体奇绝的典范,左侧"木"旁故意压低重心,右侧"娄"部却如危塔斜出,两个部件形成的对角线张力几乎要将字形撕裂,但米芾在最后一笔突然以厚重的捺画压住阵脚,使整个字形如太极推手般化险为夷,这种"造险—破险"的手法,恰似杜甫诗句"语不惊人死不休"在空间艺术中的投射。

米芾对传统结构的解构更体现在他对"蟹爪钩"的创造性运用,在《珊瑚帖》的"岁"字中,本应向右平出的戈钩被他处理成先抑后扬的"S"形曲线,仿佛书法版的"山路十八弯",这种打破常规的变形并非哗众取宠,而是建立在对汉字造型规律的深刻理解之上——通过改变笔势走向,米芾成功地将二维平面拓展出三维空间的纵深感。

高在天人合一:癫狂表象下的道法自然

元祐六年的某个清晨,米芾在镇江甘露寺看到海门烟树,突然掷笔大笑:"得之矣!得之矣!"这个被载入《钱氏私志》的著名典故,揭示了米芾书法艺术的终极奥秘——将自然造化转化为笔墨语言。

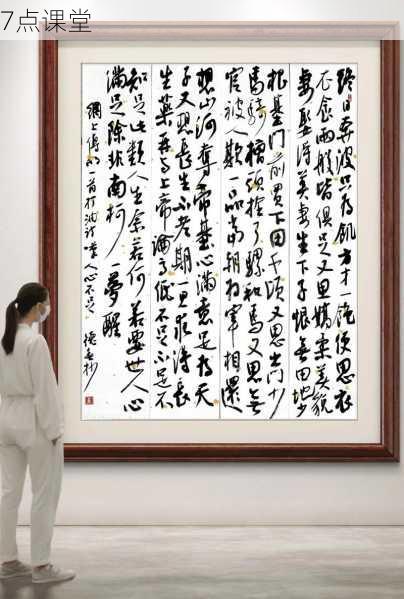

在《虹县诗帖》中,我们能看到这种天人合一的至高境界,开篇"快"字如疾风掠地,笔锋横扫处墨花飞溅;写到"霁"字时笔势渐收,枯笔皴擦恰似雨过天青;及至"色"字,浓墨重彩的竖画如拔地而起的孤峰,与左侧淡墨形成的云气相映成趣,整幅作品看似信笔挥洒,实则处处暗合四时气象的演变规律。

这种艺术境界的达成,源于米芾对"自然书写"的深刻理解,他在《宝晋英光集》中提出:"学书须得趣,他好俱忘乃入妙。"正是这种摒弃功利、回归本真的创作态度,使得他的书法超越了技术层面,达到"无意于佳乃佳"的化境,观其晚年作品《吴江舟中诗》,枯湿浓淡浑然天成,字势起伏如江涛涌动,恰是庄子"庖丁解牛"般的自由境界。

米芾书法艺术的伟大之处,在于他成功调和了"法"与"意"的永恒矛盾,在八面出锋的技法革新中保留着晋人风韵,在险绝奇崛的结构突破里暗藏天地至理,在癫狂不羁的笔墨表象下深植哲学思考,从苏轼"风樯阵马,沉着痛快"的经典评语,到启功"沉着不滞,痛快不滑"的现代诠释,跨越千年的回响见证着这位"米颠"在书法史上不可替代的地位,当我们凝视《蜀素帖》中那些跳荡灵动的线条时,看到的不仅是一个艺术家的才情迸发,更是整个宋代文人追求精神自由的集体写照。