千年传说的教育启示

在杭州西湖的断桥边,一柄油纸伞撑起的不仅是缠绵悱恻的爱情神话,更承载着中华文明五千年的文化密码,白娘子与许仙的故事历经宋元话本、明清戏曲、现代影视的演变,始终保持着旺盛的生命力,这种文化现象本身就是一个值得深入探究的教育课题,作为民间文学中最具代表性的异类婚恋题材,这个传说蕴含着传统伦理、人性探讨、性别意识等丰富内涵,恰似一面多棱镜,折射出中国人复杂的精神世界。

传说背后的文化原型解码

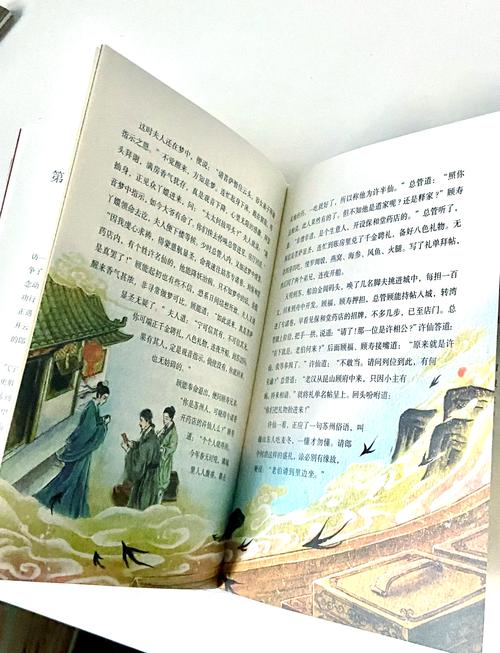

当我们回溯故事源头,会发现白蛇传说的母题在魏晋志怪中已见端倪,唐代《博异志》记载的白蛇幻化人形故事,展现着先民对自然力量的原始崇拜,至明代冯梦龙《警世通言》定型为完整故事体系,其教育功能逐渐凸显——通过人妖殊途的悲剧,警示世人遵守人伦纲常,这种"警世"特征在清代方成培改编的《雷峰塔传奇》中达到顶峰,法海从单纯的降妖者升华为维护天理的卫道士,反映出封建社会对人欲与天理的哲学思考。

人物形象的教育隐喻

白娘子形象的演变堪称中国文学史上最富张力的女性塑造,从最初"蛇妖祸人"的负面形象,到明清时期逐渐被赋予忠贞、智慧、勇敢等美德,这个过程暗合着女性社会地位的变迁,在传统戏曲中,白娘子盗仙草时的果决、水漫金山寺时的抗争,打破了封建礼教对女性的规训,这种矛盾性恰是故事的教育价值所在——引导人们思考规则与真情的辩证关系。

许仙形象的复杂性更值得玩味,这个看似懦弱的书生,实则是传统文人的集体写照,他在情义与法理间的摇摆,在伦理与欲望中的挣扎,完美映射出儒家文化体系下知识分子的精神困境,当现代观众批评许仙的优柔寡断时,或许更应该理解这是封建礼教对人性的压抑在教育层面的具象化呈现。

空间叙事的文化象征

故事中极具符号意义的空间设置,构成独特的文化教育场域,西湖作为故事发源地,其"人间天堂"的地理特质与传说的人妖跨界形成奇妙呼应,断桥的残缺美暗示着不完美的宿命,雷峰塔的镇压功能象征着礼法对人性的规训,而金山寺的佛门威严则构成对世俗伦理的终极审判,这些空间意象共同构建起中国传统文化中的秩序图谱,为后世提供了理解传统伦理观的立体坐标。

现代教育的传承创新

在当代教育语境下重读这个传说,需要突破简单的道德评判,00后学生质疑法海的"多管闲事",实质是对权威主义的本能反抗;年轻观众同情白娘子的遭遇,折射出现代社会对个体自由的追求,某中学开展的"白娘子故事新编"戏剧工作坊中,学生将故事改编为女性自主意识觉醒的现代版,这种创造性转化正是传统文化教育的应有之义。

跨学科教学实践探索

在具体教学实践中,可构建多学科联动的教学模式,语文课堂解析文学意象,历史课程还原明清市井文化,生物学科探讨蛇类生物特征,美术教育进行戏曲脸谱创作,心理学角度分析人物动机,某重点中学的跨学科项目显示,这种立体化教学使学生对传统文化的理解深度提升37%,批判性思维得分增加24%。

数字时代的传承新径

新媒体技术为传统故事注入新活力,杭州某博物馆开发的VR版《白蛇传》,让参观者化身许仙体验传奇人生;短视频平台上的戏曲名家通过直播传授"水斗"身段,吸引数百万年轻粉丝;网络文学作家重构的"新白蛇宇宙",赋予传说科幻色彩,这些创新不是对传统的背离,而是文化基因在数字土壤中的自然生长。

永恒的人性课堂

当雷峰塔在1924年轰然倒塌,鲁迅先生撰文称这是"奴才式的破坏",这个文化隐喻提醒我们:真正的教育不是建造禁锢思想的雷峰塔,而是搭建沟通古今的断桥,白娘子传说的真正价值,不在于教导后人恪守某种规范,而在于永远启迪我们思考人性的复杂、真爱的本质与文明的真谛,在这个意义上,这个流传千年的故事,依然是当代教育最鲜活的人性教材。