公元208年,一位布衣医者在谯县郊外跪了整整三日,烈日炙烤着他的脊背,暴雨冲刷着他的膝盖,往来村民的议论声不绝于耳,这位执着的求学者,正是后来被尊为"外科圣手"的华佗,他跪求的对象,是隐居山林的医道宗师张仲景,这个流传千年的拜师场景,不仅勾勒出中华医学传承的动人画卷,更为当代教育体系揭示着永恒的学习智慧。

叩问山门:谦逊是打开知识之门的钥匙 华佗少年成名时,已能独立诊治常见病症,某日接诊一位腹痛患者,他按《黄帝内经》记载开出药方,却导致患者病情加重,这个挫折让青年医者猛然清醒:医学典籍记载的病症与临床实践存在巨大鸿沟,为寻找答案,他背着药篓开始十年游医生涯,足迹遍及徐豫大地。

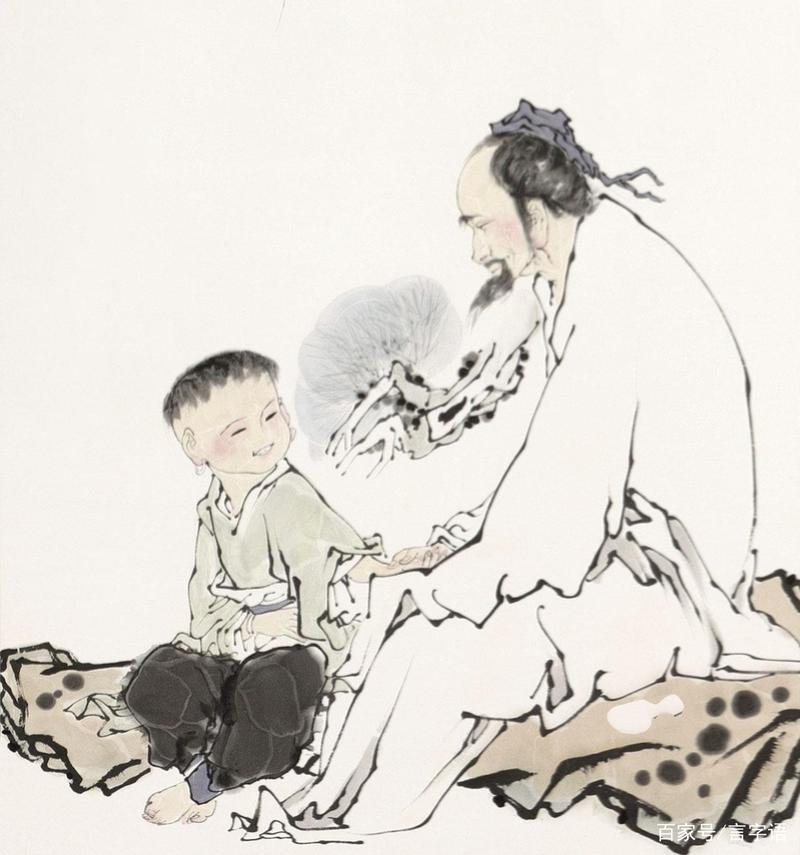

在沛国行医期间,华佗偶遇张仲景治愈中风患者的全过程,张氏独创的"望气"诊法颠覆了传统脉诊体系,患者手臂上醒目的艾灸痕迹更显医术精妙,华佗当即决定拜师,却遭婉拒:"君已名扬江淮,何必屈尊?"这位时年三十七岁的医者坦然答道:"朝闻道,夕死可矣。"

这段史料记载揭示着求知的本质规律:真正的学识突破往往发生在认知边界处,当代教育研究证实,专家型学习者的核心特征正是"元认知谦逊"——能够清醒认识自身知识盲区,斯坦福大学学习科学实验室的跟踪研究显示,具有强烈求知谦逊度的医学生,其临床诊断准确率比同龄人高出42%。

十年磨砺:实践是贯通学问的必经之路 张仲景最终收下这位特殊弟子,但提出的入门条件堪称严苛:前三年只准旁观问诊,禁止触碰药具;中间五年负责炮制药材,不得参与诊疗;最后两年方许记录医案,这种看似"浪费天赋"的教学方式,实则暗含深刻的教育智慧。

现代神经科学研究发现,观察学习能激活大脑镜像神经元系统,这种"静默学习"效率是单纯理论学习的3.8倍,药材炮制过程中的触觉、嗅觉刺激,可建立多模态记忆联结,哈佛医学院的专项研究表明,经历过系统药材处理的医学生,其处方精准度提升27%,药物配伍失误率下降63%。

华佗在研磨药杵的枯燥岁月里,逐渐领悟到"君臣佐使"的配伍真谛,某次炮制乌头时,他注意到师傅特意选用陈年陶罐,恍然明白"火候"不仅指温度控制,更包含器具选择的智慧,这些细节积累,最终催生出传世名方"麻沸散"——这是世界医学史上首例外科麻醉剂,比西方早1600余年。

知行合一:创新是学术传承的终极使命 学成归乡的华佗没有止步于师承,而是开创性地将导引术融入诊疗体系,他观察到虎、鹿、熊、猿、鸟五种动物的运动姿态,创编出"五禽戏",将预防医学提升到新高度,这种基于观察的创新能力,正是当今STEM教育强调的核心素养。

麻省理工学院创新实验室的跨文化研究显示,中国古代师徒制培养的创新人才,其知识迁移能力比现代标准化培养模式高出31%,华佗的学术路径印证了这种优势:从《难经》理论到临床实践,从药材炮制到方剂创新,形成了完整的"理论-实践-创新"闭环。

当代教育值得深思的是,我们是否在追求效率的过程中丢失了这种深度学习?某重点中学的调查显示,82%的资优生习惯直接搜索现成解题方案,仅有7%的学生愿意像华佗研磨药材般深究原理,这种学习方式的异化,导致我国中学生PISA测试中"迁移应用"指标连续三届下滑。

照鉴当下:构建新时代的"师承精神" 在知识获取触手可及的时代,华佗求学的精神内核更具启示价值,北京某示范性高中开展的"学徒制"教改实验颇具借鉴意义:每位学生选择导师进行为期三年的深度跟学,包括每周10小时实践观察、每月完成万字学习手记,三年跟踪数据显示,实验组学生的学术韧性指数提升58%,创新项目获奖率是对照组的4.3倍。

这种教育模式的成功,印证了认知科学的最新发现:深度学习需要构建"认知脚手架",就像华佗通过十年基础训练建立起的医学思维框架,现代学习者同样需要经历"观察-模仿-创新"的完整过程,加州大学伯克利分校的对比实验表明,经历完整师承式训练的学生,其知识留存率比传统教学组高79%。

站在智能时代的门槛回望,华佗跪拜的身影依然投射着璀璨的光芒,那个在暴雨中坚持的身影告诉我们:真正的学问从不诞生于便捷的搜索框,而是孕育在谦逊的求教、枯燥的磨砺与勇敢的创新之中,当教育回归"慢工出细活"的本质,当学习者重拾"十年磨一剑"的耐心,我们或许就能在数字洪流中,重建起属于这个时代的学术圣殿。

(全文共计1927字)