疯癫外衣下的艺术觉醒

北宋元丰三年(1080年),一位身着唐制深衣的中年人跪在润州衙署前的奇石前,郑重其事地行三跪九叩大礼,口中念念有词:"石丈在上,受米芾一拜!"这个被时人讥为"米癫"的怪异举动,却暗含着中国艺术史上最具革命性的审美觉醒,米芾用这种惊世骇俗的方式,在程朱理学渐成主流的宋代,为艺术精神的独立性竖起一面猎猎作响的旗帜。

这位自称"楚狂人"的艺术大师,其癫狂表象下藏着对艺术本质的深刻理解,当他在无为军任上因拜石罢官时,写下"愿公勤此宝,与世为廉吏"的诗句,将奇石视作天地灵气的结晶,这种对自然造化的敬畏,打破了传统文人"以人制天"的思维定式,开创了"师法自然"的新艺术路径,米芾在《画史》中提出的"意似"理论,强调艺术创作应超越形似追求神韵,这种思想萌芽比西方现代艺术理论早了整整八百年。

癫狂传说的教育解码

米芾学书的传说至今仍在书法教育界广为流传,少年米芾在私塾三年难成一字,直到遇见改变他命运的私塾先生,这位智者要求米芾用五两纹银购买一张宣纸,规定每天只能写一个字,当米芾捧着价值不菲的宣纸时,突然领悟到"惜纸如金"的真谛——这看似简单的教学策略,实则是培养艺术专注力的绝妙设计,现代认知科学研究表明,适度压力下的刻意练习能显著提升学习效率,米芾的传说恰为这一理论提供了历史注脚。

在镇江甘露寺的传说中,米芾为求得寺中《瘗鹤铭》拓本,竟在寺前长跪三日,住持最终被其诚心感动时,米芾却说:"三日跪求非为拓本,实为破心中贼。"这个充满禅机的故事,揭示了艺术教育的核心矛盾:技术训练与心性修养的辩证关系,米芾晚年提出的"无刻意做作乃佳"的艺术主张,正是对这种教育理念的升华。

书法革命中的教育哲学

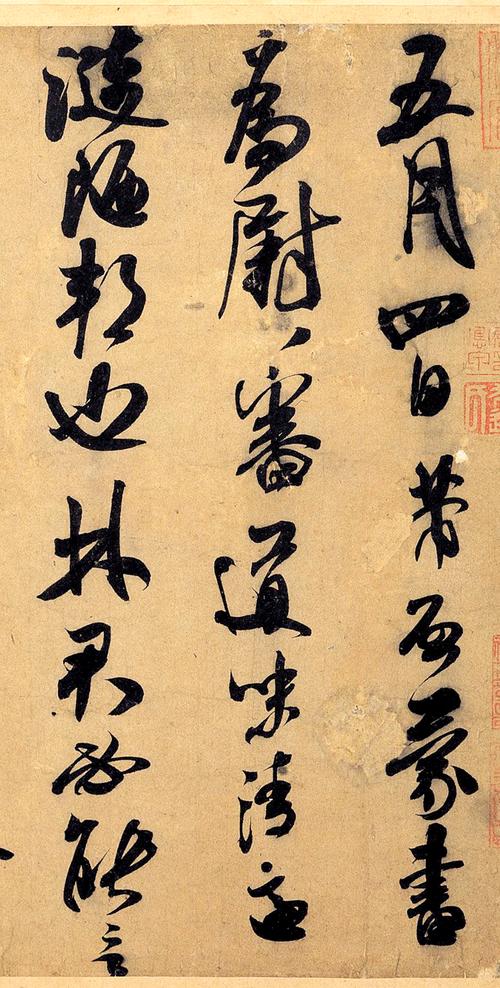

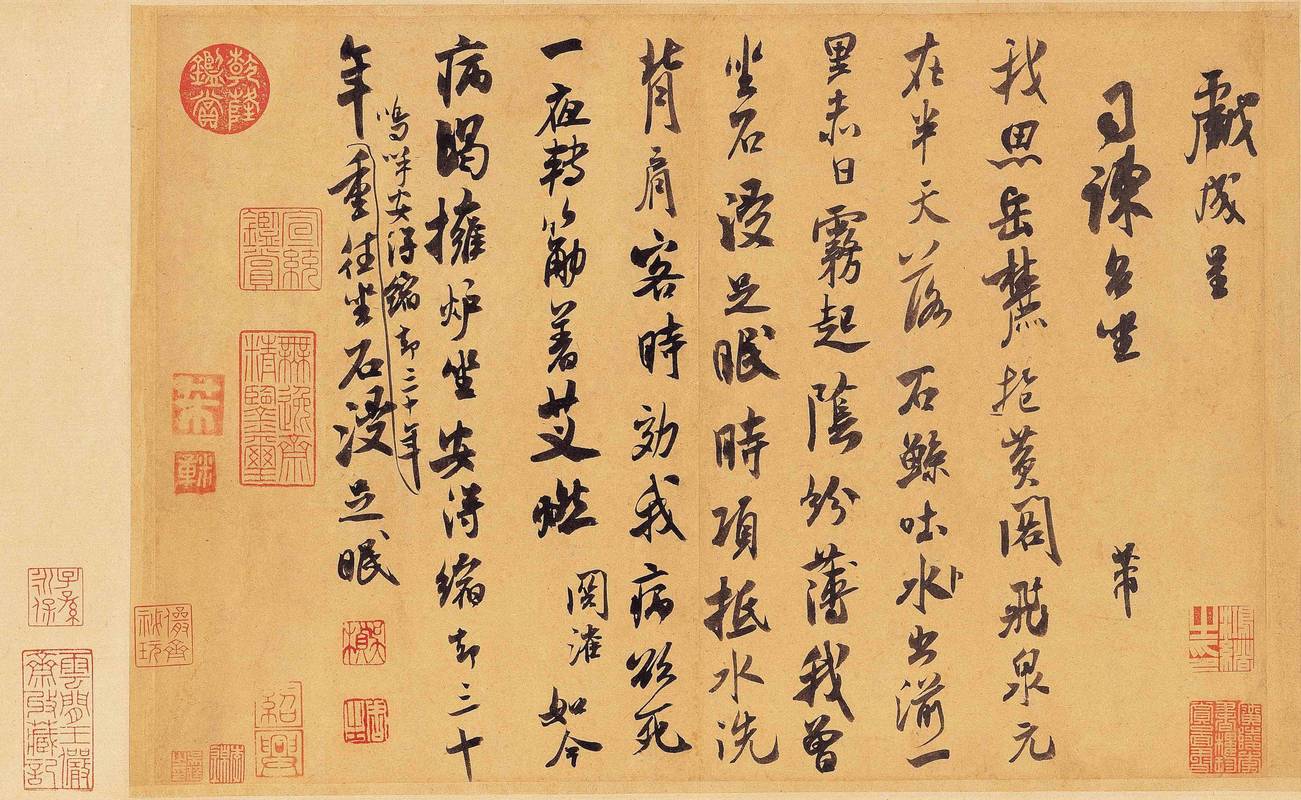

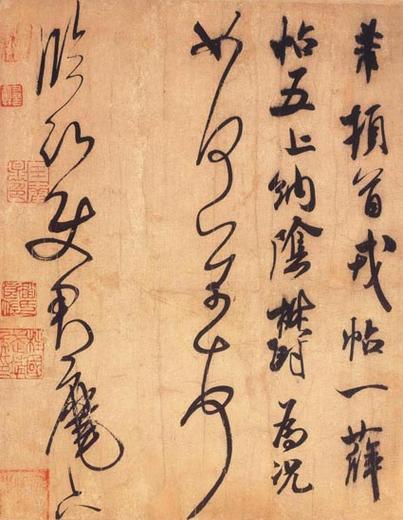

米芾创造的"刷字"笔法,在正统书家眼中不啻为离经叛道,他用散锋破笔在宣纸上肆意挥洒,墨色枯润相生,结体险绝奇崛,这种突破法度的创新,实则建立在深厚的传统根基之上,米芾三十岁前遍临晋唐名帖,对《兰亭序》的临摹达到以假乱真之境,他在《海岳名言》中写道:"壮岁未能立家,人谓吾书为集古字,盖取诸长处,总而成之。"这种"先入古再出古"的学习路径,对当代艺术教育仍具启示意义。

米芾教学中最具革命性的,是打破师徒授受的等级观念,传说他曾在太湖船上与弟子争论笔法,情急之下竟夺过对方毛笔掷入湖中,高呼:"用笔者当如艄公使舵!"这种将书法与生活经验相勾连的教学方式,暗合现代建构主义学习理论,他教导学生观察"屋漏痕""折钗股"等自然现象来理解笔势,开创了情境化教学的先河。

癫狂人格的现代教育镜像

米芾"冠服效唐人"的行为艺术,在程颐"存天理灭人欲"的时代犹如惊雷,他坚持用唐代服饰表达对古典审美的追慕,这种文化坚守与个性张扬的奇妙融合,恰是现代教育追求的批判性思维典范,当他在宋徽宗面前抢夺御砚时喊出的"此砚经臣濡染,不可复以进御",看似狂悖无礼,实则是艺术家对创作工具的情感投射。

这种"真性情"教育理念在当代更具现实意义,米芾晚年创办的"宝晋斋",实行"三无"教学法:无固定课程、无等级考核、无门户之见,学生根据兴趣研习古代碑帖,这种自主探究式学习模式,与美国教育家杜威"做中学"的理念不谋而合,现存米芾与学生的信札中,常见"汝宜自得之""法在心而不在形"等教导,强调学习者的主体性认知。

传说背后的教育遗产

米芾拜石传说最深刻的教育隐喻,在于揭示认知方式的革命性转变,当同僚嘲笑他拜石癫狂时,米芾反问:"焉知石不能言?"这种物我齐观的思维方式,打破了人类中心主义的认知局限,现代生态教育强调的"生命共同体"理念,在米芾的石文化观中已见端倪,他将奇石分为"瘦、皱、漏、透"四品,实则是以艺术眼光重构自然认知体系。

在襄阳米公祠的"墨池"传说中,米芾为追求墨色变化,竟将十方名砚沉入池中,这个看似荒诞的故事,暗含着对艺术材料的深刻理解,现代材料学证实,不同砚石所含矿物质确实影响墨色表现,米芾通过极端实验寻求艺术突破的精神,与当今STEM教育强调的探究精神本质相通。

站在新世纪的门槛回望,米芾的癫狂传说犹如一面多棱镜,折射出艺术教育永恒的命题——如何在规范与创新、继承与突破、理性与激情之间找到平衡点,当我们在博物馆凝视米芾的《蜀素帖》,那些看似随意的飞白笔触中,分明跃动着永不妥协的艺术灵魂,这种癫狂不是病理学的异常,而是教育哲学中最高贵的觉醒:对真善美的不懈追寻,本就该带着几分不管不顾的赤子之心。