在河西走廊的戈壁深处,敦煌莫高窟第159窟的壁画历经千年风沙依然色彩斑斓,画中身着汉服的女子怀抱琵琶,身后是连绵的驼队与苍茫大漠,这个被后世无数次临摹的艺术形象,正是中国历史上最具传奇色彩的和亲公主——王昭君,从《汉书》中不足百字的记载,到当代荧幕上的艺术形象,王昭君的故事在两千年的流传中不断被重构与演绎,最终超越个体命运,成为承载民族文化记忆的特殊符号,这种文化现象的形成过程,恰似一幅徐徐展开的历史长卷,折射着不同时代的社会心理与文化诉求。

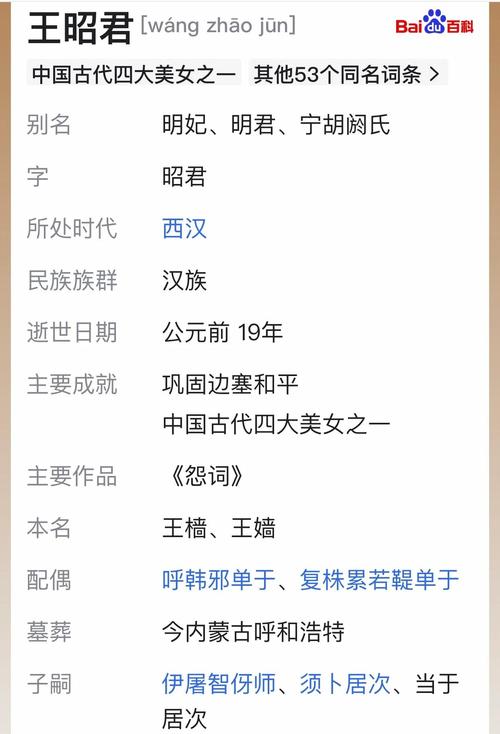

历史缝隙中的真实剪影 公元前33年,呼韩邪单于第三次入朝长安时,汉元帝将宫女王嫱赐予匈奴,这段记载见于《汉书·匈奴传》,文字简洁到近乎冷漠:"元帝以后宫良家子王嫱字昭君赐单于",在班固笔下,这不过是汉匈关系史中寻常的外交事件,然而当范晔编纂《后汉书》时,已为这段历史增添了戏剧性细节:"昭君入宫数岁,不得见御,积悲怨,乃请掖庭令求行",史家笔锋流转间,一个主动请缨的深宫怨女形象初现端倪。

值得注意的是,汉代官方文献对和亲政策的记载始终保持克制态度,这种谨慎源于儒家"夷夏之辨"的思想传统,与后世文人浪漫化处理形成鲜明对比,在居延汉简出土的戍卒家书中,我们得以窥见当时边塞军民的真实心态:"闻昭君出塞,胡汉皆喜,愿永息干戈",这些竹简上的墨迹证明,王昭君的和亲在当时确实产生了积极的政治效应,匈奴与汉朝维持了半个世纪的和平。

文学想象与历史重构的交织 魏晋南北朝时期,王昭君传说开始脱离史实框架,葛洪《西京杂记》首创"画工丑图"之说,为故事注入因果报应的道德训诫,画师毛延寿索贿不成故意丑化昭君的桥段,不仅强化了故事的戏剧冲突,更暗含对宫廷腐败的批判,这个虚构情节如此深入人心,以至于明代《历代名画记》仍将毛延寿列为汉代画师,可见文学想象对历史认知的深刻影响。

唐代诗人对昭君题材的集体创作,使这个历史人物彻底符号化,杜甫"千载琵琶作胡语,分明怨恨曲中论"的悲悯,与李白"汉家秦地月,流影照明妃"的苍凉,共同构建了文人化的昭君形象,值得注意的是,中唐诗人张仲素在《王昭君》中写道:"仙娥今下嫁,骄子自同和",这种对和亲政策的肯定,与盛唐时期边塞诗中的悲情叙事形成微妙对比,折射出不同时期的民族政策变化。

敦煌藏经洞发现的《王昭君变文》,展现了民间叙事的独特视角,文中详细描写昭君在匈奴的生活细节:"乳酪为浆毡作帐,胡风彻骨苦难当",这种对异域生活的具象化描写,既满足听众的猎奇心理,也强化了中原文化的优越意识,变文中新增的"投黑河自尽"结局,将昭君之死与忠贞观念结合,标志着传说开始承载儒家伦理教化功能。

文化符号的多重演绎 元代马致远《汉宫秋》将故事推向悲剧高潮,剧中汉元帝与昭君的深情成为主线,弱化历史背景强化情感冲突,这种处理方式与元杂剧"借古喻今"的创作传统密切相关,在蒙古统治下,汉族文人通过重构历史故事抒发民族情绪,王昭君的形象因此被赋予"文化殉道者"的悲壮色彩,剧中昭君投江自尽的结局,实则是作者对宋元易代之际忠臣节妇的文化隐喻。

明清时期,昭君传说出现明显的在地化特征,湖北兴山县的昭君村开始修建祠堂,地方志中涌现大量"昭君遗迹"的记载,万历年间《兴山县志》称:"香溪水暖,昭君尝涤妆于此,溪水尽香",这种传说附会实质是地方文化建构的产物,昭君形象在民间信仰中逐渐神化,晋北地区出现"昭君娘娘"信仰,祈求丰收与平安,完成了从历史人物到民俗神祇的身份转换。

现当代文化场域中,王昭君成为多民族共同的文化遗产,1963年曹禺创作话剧《王昭君》,突出其促进民族团结的使者形象,这种改写明显带有特定时代的意识形态印记,近年来内蒙古地区的昭君文化节,则巧妙地将历史传说转化为文化旅游资源,呼和浩特"青冢"遗址的修缮与扩建,见证着传统文化资源的现代转型。

教育维度的深层启示 王昭君传说的流变史,为传统文化教育提供了生动范本,在陕西历史博物馆的唐代壁画展厅,观众可以看到初唐时期昭君形象的演变:从北魏壁画中的悲苦妇人,逐渐转变为盛唐时期的端庄仕女,这种视觉形象的变迁,直观反映了不同时期社会审美与价值观念的变化,为青少年理解历史与艺术的关系提供了具象化案例。

在文化比较视野下,昭君传说与西方类似题材形成有趣映照,古希腊神话中的伊菲革涅亚为民族利益牺牲自我,莎士比亚《科利奥兰纳斯》中的罗马英雄因背叛遭流放,这些故事都涉及个人命运与集体利益的冲突,但昭君传说的独特性在于,其核心矛盾始终在"和亲"的政治属性与"出塞"的个人命运间摇摆,这种张力恰恰构成中国文化特有的伦理困境。

面对当下文化传承的挑战,昭君传说给予我们重要启示,清华大学艺术博物馆举办的"丝绸之路文物展"中,特意将昭君主题文物与匈奴金冠并列展出,这种策展思路打破传统的历史叙事框架,引导观众超越民族本位思考文明交流,在中小学校本课程开发中,完全可以通过昭君传说设计跨学科项目:历史维度考察和亲政策,地理学科分析塞外环境,文学课堂赏析相关诗词,美术课程临摹历代昭君画像。

站在阴山脚下的昭君博物院,眺望绵延的赵长城遗址,忽然理解了这个传说最深刻的文化隐喻:王昭君既是历史长河中的真实个体,更是中华民族集体创作的文化镜像,她出塞时携带的那面铜镜,在传说中化作明月照亮塞外草原,这充满诗意的想象,恰似中国文化特有的转化智慧——将现实苦难升华为审美对象,让历史记忆获得永恒生命力,当我们在语文课本中读到"一去紫台连朔漠",在戏曲舞台上看到怀抱琵琶的昭君形象,在旅游景点听到"昭君望乡"的传说时,实际上正在参与这个千年故事的当代续写,这种持续的文化再生产过程,正是文明传承最生动的注脚。