建安十一年春的某个清晨,许昌城内传开一桩奇闻:丞相曹操最宠爱的幼子曹植,竟在未及弱冠之年,于铜雀台落成庆典上挥毫写就《登台赋》,这篇辞藻华美的赋文不仅令在场文士自惭形秽,更在日后衍生出"七步成诗"的旷世传说,当我们拨开历史的重重迷雾,会发现这位三国才子的形象早已超越真实个体,演变为承载着中华文化多重隐喻的符号载体。

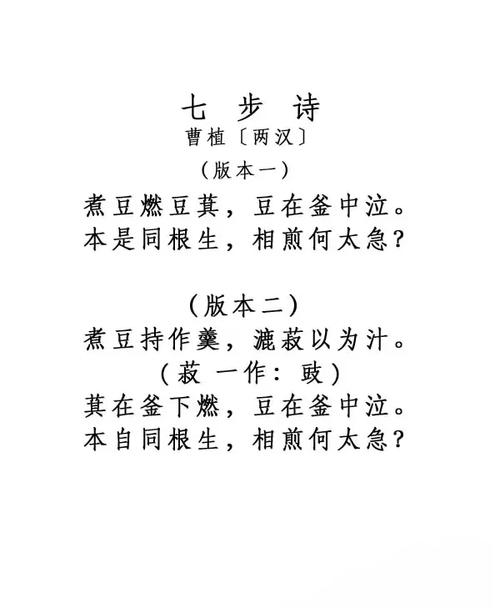

诗才神话的建构与解构 《世说新语》记载的七步诗典故,堪称中国文学史上最富戏剧性的创作场景,这个被历代文人反复演绎的故事,实则暗含深刻的文化密码,据《三国志》裴松之注,曹丕确实曾令曹植"作诗及不得成,应大法",但具体时间地点皆无明确记载,现存最早的完整七步诗版本,要迟至南朝刘义庆编纂的笔记小说方才出现。

细究文本传承脉络,不难发现七步诗传说实为层累造史的典型案例,建安时期的文献仅提及兄弟阋墙的政治斗争,至两晋时期开始出现"限时作诗"的雏形,最终在南朝完成文学想象与历史记忆的深度融合,这种演变过程折射出士人阶层对文人政治的期待——在权力倾轧的残酷现实中,始终存在以才学化解危机的理想可能。

在河北磁县出土的北朝墓室壁画中,我们发现七步诗场景已具完整叙事:画中曹植衣袂飘举,左手持觞,右手挥毫,完全符合后世对"建安风骨"的想象,这种视觉化呈现标志着传说完成从口传文学到艺术符号的转化,其教化功能逐渐超越历史真实性考量。

洛神传说的多重阐释空间 《洛神赋》作为曹植文学成就的巅峰之作,其创作背景同样被赋予神秘色彩,民间盛传此赋乃曹植为追念甄宓而作,这个凄美的爱情故事经李商隐"宓妃留枕魏王才"的诗句推波助澜,最终定型为文人墨客津津乐道的人神恋母题。

但若细读赋文本身,会发现其开篇即明确交代创作时间为黄初三年,此时距甄宓逝世已有两年,赋中"感宋玉对楚王神女之事"的表述,更昭示其本质是对楚辞传统的创造性继承,现代学者通过文本细读发现,文中大量出现的香草意象与政治隐喻,极可能是对自身境遇的婉曲表达。

值得注意的是,敦煌遗书P.2555号卷子中收录的唐代《洛神赋》注本,将"翩若惊鸿"等名句与曹植"十岁诵诗文"的早慧传说相联系,显示出阐释者有意构建才子形象的一贯性,这种阐释传统在明清时期达到顶峰,《红楼梦》中贾宝玉与林黛玉共读《洛神赋》的场景,正是文人理想的情感投射。

民间传说中的形象嬗变 在河北、山东等地的民间传说中,曹植形象呈现出更丰富的世俗面相,邯郸地区流传的"曹植造酒"传说,将这位贵公子描绘成深入民间的酿酒宗师;而鲁西南的"鱼山梵呗"故事,则强调其佛学修养与音乐造诣,这些地域性叙事往往与地方风物紧密结合,形成独具特色的文化景观。

明代万历年间编纂的《东阿县志》,记载了当地百姓为曹植墓守灵的传统,志书中特别提到清明祭扫时,文人雅士必要举行"斗诗会",这种将历史记忆转化为文化实践的案例,生动展现了传说对地方文化生态的塑造作用,在台湾省台南市的曹植庙中,信众甚至将其奉为"文昌帝君",这种神格化现象揭示出民间对才学崇拜的终极表达。

历史真实的重构可能 回归史料本身,陈寿在《三国志》中给予曹植"文才富艳,足以自通后叶"的客观评价,裴松之注引《魏略》记载其晚年上疏求自试,字里行间透露出政治抱负与文学天赋的矛盾纠葛,近年来出土的曹植印章(现藏河南博物院)与《曹子建集》宋刻本对比研究,为还原其真实创作状态提供了新线索。

现代精神分析学派尝试从《迁都赋》《九愁赋》等作品入手,剖析曹植的焦虑型人格与创作心理的关系,这种跨学科研究打破了"才子"标签的单一认知,展现出历史人物复杂多面的精神世界,值得关注的是,日本早稻田大学藏明刻本《陈思王集》中的批注显示,江户时代学者已注意到曹植作品中"慷慨"与"婉约"并存的审美特质。

教育视角下的传说解读 在当代教育语境中,曹植传说可作为传统文化教育的典型案例,教师可引导学生对比《三国志》与《世说新语》的记载差异,培养史料辨伪意识;通过分析《洛神赋》不同时代的阐释文本,理解文学接受的动态过程;组织学生收集地方传说,认识文化记忆的建构机制。

更需要警惕的是将历史人物脸谱化的倾向,曹植既是"才高八斗"的文学巨匠,也是深陷权力漩涡的政治失意者,这种复杂性恰恰构成鲜活的历史教育素材,北京某中学的实践表明,通过编排历史情景剧还原"七步诗"的历史语境,能有效提升学生的历史同理心。

从建安风骨到当代课堂,曹植形象的千年流变见证着中华文化强大的再造能力,那些虚实相生的传说,既是集体记忆的储存容器,也是文化基因的传递载体,当我们以理性目光审视这些瑰丽传说时,不应简单评判其真伪,而需理解其中蕴含的文化密码——对才学的尊崇,对理想的坚守,以及在历史长河中永不褪色的人文精神,这种认知,或许才是历史教育最珍贵的馈赠。