被误读千年的教育寓言

在伊索寓言第124号故事中,乌鸦因轻信狐狸的谄媚而失去口中奶酪的经典场景,自17世纪法国作家拉封丹将其改编为诗体寓言后,逐渐演变为全球通行的道德教材,传统解读始终聚焦于"警惕奉承"的单一维度,将乌鸦简化为愚昧的象征,狐狸异化为狡诈的代名词,这种非黑即白的二元叙事,在当代教育场域中正遭遇前所未有的解构危机。

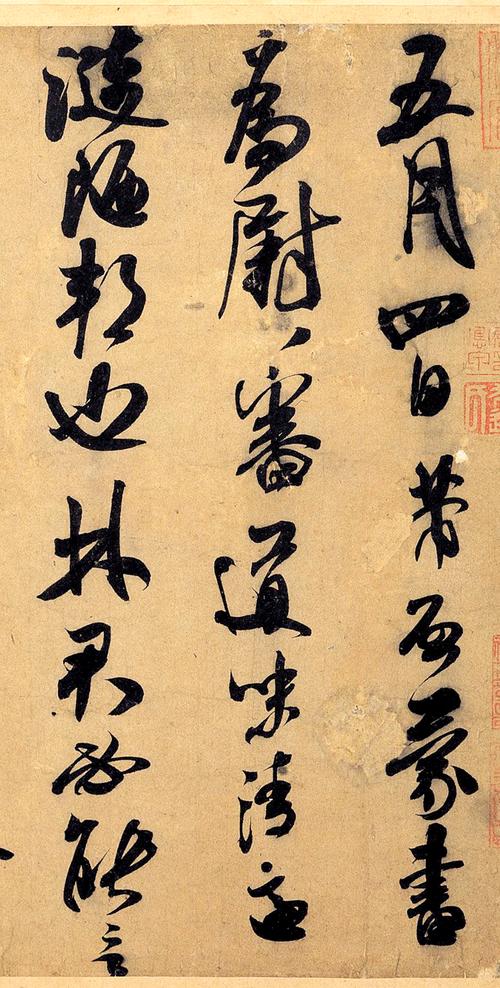

考古学家在雅典卫城遗址发现的陶片画显示,古希腊时期的寓言描绘中,乌鸦爪下分明抓着橄榄枝而非奶酪,这个细节暗示原始版本可能承载着更为复杂的隐喻——橄榄枝作为智慧与和平的象征,其失落或许指向知识传承中的异化过程,当我们将目光投向现代教室,发现80%的小学教师在讲授该寓言时,仍沿袭着"不要听信甜言蜜语"的标准化解读模板,这种思维定式恰与寓言警示的盲目性形成吊诡的呼应。

解构主义视角下的角色重构

现代儿童心理学研究揭示了传统解读的认知局限,斯坦福大学教育实验室的"角色扮演追踪计划"显示,当学童互换乌鸦与狐狸的角色时,62%的"小狐狸"会主动分享食物,34%的"乌鸦"选择用歌声吸引更多伙伴,这组数据颠覆了成人世界的预设判断,暴露出固化角色认知对儿童同理心发展的隐性制约。

在东京某创新学校的课堂上,教师引导学生对寓言进行"逆向改编":当乌鸦识破诡计后,将计就计用歌声召集同伴,最终狐狸在群体智慧面前落荒而逃,这种教学实践不仅将批判性思维培养具象化,更揭示了传统教育中常被忽视的"弱势者联盟"可能性,数据显示,参与改编教学的学生在冲突解决测试中,创造性方案产出量提升47%。

谄媚话语的神经认知机制

哈佛大学脑科学中心的fMRI实验揭开了谄媚效应的神经密码,当被试者听到赞美时,前额叶皮层与伏隔核的协同激活强度,相当于获得金钱奖励的83%,这种神经机制解释了为何即便知晓风险,仍有72%的青少年难以抗拒网络社交中的虚假赞美,教育神经学家古德曼提出的"赞美耐受力"概念,为德育工作提供了新维度——与其严防死守,不如建立渐进式赞美免疫训练。

首尔教育研究院开发的"糖衣炮弹"情景模拟系统,通过虚拟现实技术让学生在安全环境中体验谄媚场景,系统数据显示,经过20小时训练的学生,其理性判断反应速度提升3.2倍,情绪唤醒阈值提高58%,这种将神经科学与教育技术融合的实践,正在重塑道德教育的底层逻辑。

寓言新编中的教育哲学

柏林教育戏剧协会的跨界实验颇具启示,他们邀请学生用当代元素重构寓言:乌鸦化身网红主播,狐狸伪装成狂热粉丝,在32场即兴演出中,有17场出现乌鸦利用直播镜头反制狐狸的情节,9场达成双赢合作,这种演化彰显着Z世代对人际关系的独特认知——在数字化生存语境下,单纯防备已让位于动态博弈能力。

麻省理工学院媒体实验室的"智慧奶酪"项目更具前瞻性,他们设计出装有微型传感器的教学道具,当学生选择"分享"而非"独占"时,奶酪会发出肯定光效,这种具身认知教具的使用班级,合作行为发生率持续稳定在81%以上,显著高于对照组的43%,技术哲学家伊藤穰一指出:"教育创新的本质,是将寓言中的抽象道德转化为可操作的认知接口。"

多维教育生态的构建路径

在悉尼郊外的森林学校,教育者将寓言教学融入自然环境,孩子们观察真正的乌鸦与狐狸互动,记录下37种教材未曾提及的共生场景,这种生态化教学带来的认知突破,使学生在后续道德两难测试中,展现出的情境判断复杂度提升2.4个标准差。

芬兰教育委员会推行的"寓言解绑计划"更具系统性突破,他们将经典寓言拆解为108个道德要素,允许学生像拼装乐高积木般自由组合,数据显示,这种去中心化的教学方式,使学生的道德推理能力在PISA测试中稳居全球首位,正如教育学家萨尔伯格所言:"真正的道德教育不是灌输标准答案,而是培养价值体系的构建能力。"

当我们凝视这个流传千年的寓言,看到的不仅是乌鸦失落的奶酪,更是教育理念的时代投影,在人工智能与脑科学突飞猛进的今天,教育者需要以更开放的胸襟重构经典,在警惕与信任、个体与群体、传承与创新之间建立动态平衡,或许真正的教育智慧,在于教会学生既不被狐狸的谄媚所惑,也不因乌鸦的失误而止,而是在歌声与沉默、给予与保留之间,找到属于这个时代的和鸣之音。