在人类文明的集体记忆中,黑猫与老鼠这对天敌始终扮演着特殊角色,从伊索寓言到迪士尼动画,从民间谚语到科学实验,这对生物组合不仅构成了自然界的生存博弈,更暗含着深刻的教育哲学,当我们以教育者的视角重新审视这对关系时,会发现其中蕴藏着关于成长规律、教育方法和师生互动的珍贵启示。

传统教育模式中的角色固化 在传统的教育图景中,教师往往被赋予黑猫般的权威形象——身披知识的黑袍,手持纪律的权杖,时刻准备捕捉学生思想中可能"越界"的"老鼠",这种角色定位源于工业时代对效率的追求,教室如同精密运转的车间,教师是流水线上的质检员,学生则被视为需要标准化的产品,著名的巴甫洛夫条件反射实验正是这种教育观的科学注脚:铃声如同上课铃,奖励与惩罚构成行为塑造的基本工具。

这种角色固化带来的直接后果是教育关系的异化,正如美国教育学家约翰·杜威在《民主与教育》中批判的那样,当教育者将自己定位为知识的绝对权威,学习者便退化为被动的接收容器,我们见证过太多这样的场景:面对教师提问时,学生眼中闪烁的不是求知的光芒,而是老鼠躲避天敌般的警惕,这种生存本能的觉醒,恰恰暴露了传统教育模式的根本缺陷。

认知革命下的角色嬗变 现代神经科学研究揭示,人类大脑在安全环境中才能实现最佳学习状态,这为教育关系的重构提供了科学依据,在麻省理工学院"终身幼儿园"实验室里,研究者发现当教师化身为学习伙伴,与学生共同探索编程难题时,学生的创造力提升幅度达到传统教学模式的3倍,这让人联想到生物学家康拉德·洛伦茨的观察:幼年鼠类在游戏性追逐中发展的空间认知能力,远超被动躲避时的成长速度。

角色转变带来的教育革新正在全球发生,芬兰教育改革的成功经验显示,当教师从"知识传授者"转变为"学习引导者",学生的问题解决能力显著提升,北京某重点中学的课堂实验中,教师故意在数学推导中留下"漏洞",鼓励学生扮演"侦探"寻找线索,这种角色反转使班级平均成绩在三个月内提高了15%,这些实践印证了维果茨基"最近发展区"理论:真正的学习发生在师生共同建构的认知空间中。

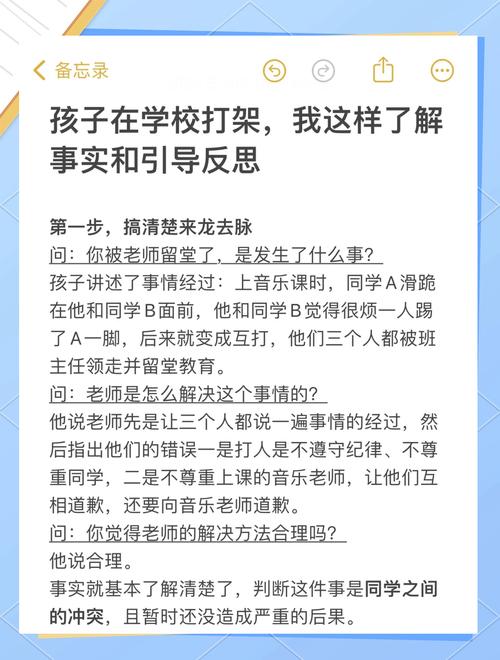

教育生态的共生之道 建立新型师生关系需要教育者进行三重认知升级,首先是从"控制者"到"环境设计师"的转变,如同优秀的园林师懂得为不同植物创造适宜的生长微环境,上海某国际学校将教室改造为"学习工坊",教师根据项目需求灵活组合家具,这种空间革命直接带来了教学效果的质的飞跃,其次需要完成从"裁判员"到"成长记录员"的身份转换,北京师范大学附属中学推出的"成长护照"系统,用过程性评价替代终结性评判,使学生的学习动机发生根本性转变。

最具挑战性的是教育者自身的认知突破,广州一位特级教师的课堂日志记载着这样的转变:当她停止用"正确答案"打断学生的错误思考,转而以"这个思路会带我们去向何方"的开放态度引导讨论时,教室里开始迸发出真正的思维火花,这种转变暗合怀特海的教育节奏论:教育应该是浪漫-精确-综合的螺旋上升,而非单线灌输。

平衡之道的教育智慧 在重构教育关系的过程中,需要警惕非此即彼的思维陷阱,强调学生主体性不等于放任自流,推崇创新能力培养不能否定知识积累的价值,就像自然界中黑猫与老鼠的共生关系:适度的生存压力催生进化动力,过度的捕食威胁则导致种群衰退,新加坡教育系统在"自主探索"与"系统指导"间找到平衡点,其学生在PISA测试中的卓越表现,证明了这种教育智慧的有效性。

当我们超越黑猫与老鼠的二元对立,教育的真谛便在互动共生中显现,如同量子物理中的"观察者效应",教育者的角色认知直接影响着学习者的成长轨迹,在这个VUCA时代,最好的教育不是培养善于躲避"黑猫"的"老鼠",而是孕育能够与环境共同进化的智慧生命,当教室里的每张课桌都成为思想碰撞的星云,当每位教师都成为点燃火种的普罗米修斯,教育的真正革命便将到来——这场革命不在技术手段的革新,而在教育者心灵的觉醒。