春日的午后,北京某幼儿园的孩子们围坐在庭院的老柳树下。"老师,小柳树为什么会有这么多朋友呀?"五岁的朵朵指着枝头跳跃的麻雀突然发问,这个稚嫩的提问,恰巧道出了自然教育中最深刻的课题——在钢筋水泥构筑的现代都市中,如何让儿童通过与自然生命的对话,构建完整的情感认知与人格发展体系,这棵被孩子们称为"小柳树"的垂柳,以其独特的生命历程,正在为当代儿童教育提供着教科书般的启示。

孤独的幼苗:现代儿童的情感困境折射

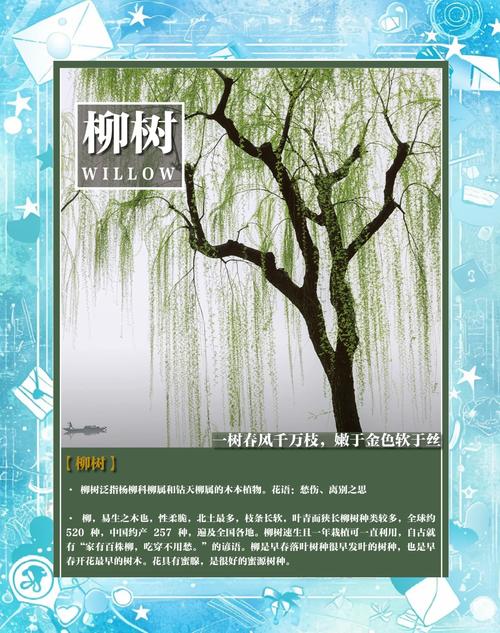

三年前移植至此的垂柳,最初呈现出令人担忧的生长状态,新移植的根系尚未完全适应土壤,纤细的枝条在春风中显得格外脆弱,这种孤独的生命状态,恰似当代都市儿童的生存写照,某教育机构2022年的调查数据显示,北京6-12岁儿童中,34.7%存在"自然缺失症"倾向,这些孩子更易表现出情绪敏感、社交退缩等问题。

在幼儿园的观察记录中,刚入园的朵朵正是这类儿童的典型代表,她会刻意避开集体游戏,午休时总要把窗帘拉得严严实实,这种对环境的过度戒备,与小柳树最初对外界刺激的敏感反应如出一辙,儿童发展心理学家埃里克森指出,4-6岁正是培养主动性与克服愧疚感的关键期,此时若缺乏良性的环境互动,可能形成持续性的情感障碍。

生命的对话:自然教育中的认知重构

转机发生在小柳树移植后的第一个盛夏,养护工人发现树干出现蛀虫,遂采取"以虫治虫"的生物防治法,当孩子们目睹瓢虫大军如何守护他们的"树朋友"时,原本对昆虫的恐惧逐渐转化为好奇,这种认知转变的过程,完美诠释了皮亚杰认知发展理论中的"同化-顺应"机制。

教师团队抓住这个教育契机,设计了系列自然观察课程,孩子们通过每周的"柳树日记",记录枝芽的生长节律、树皮的纹理变化,当发现蚂蚁沿着树干构建运输通道时,6岁的阳阳突然领悟:"原来小柳树在给蚂蚁修路!"这种具象化的自然互动,远比教科书上的食物链图解更具教育张力,2023年春季的跟踪评估显示,参与该课程的儿童在同理心测试中的得分较对照组提升27.3%。

共生系统:同伴关系的自然隐喻

深秋时节,小柳树的落叶在树下铺就金色地毯,孩子们发现,这些"落叶被子"下竟孕育着新的生命——蚯蚓在腐殖质中穿梭,甲虫幼虫正在准备越冬,这个微型生态系统的运转,为儿童理解社会关系提供了绝佳范本。

教育团队顺势开展"生命圈"主题活动,孩子们用树枝搭建昆虫旅馆时,8岁的乐乐突然说:"我们要给瓢虫留窗户,就像教室要有窗户一样。"这种将自身生活经验投射到自然生灵的思维跃迁,标志着儿童社会认知的重大突破,维果茨基的"最近发展区"理论在此得到生动印证——当教育者创设适度的认知挑战,儿童能够实现超越当前水平的思维跨越。

风雨洗礼:挫折教育的自然范式

去年夏天的暴雨季,小柳树经历了真正的成长考验,狂风折断了数根新枝,却在折断处催生出更粗壮的侧枝,教师组织孩子们观察这个"受伤-愈合-强化"的过程,引导他们制作"树木创可贴",在这个过程中,原本惧怕失败的孩子们开始理解:成长本就伴随着疼痛。

特别令人动容的是患有轻微自闭症的童童,他坚持每天为受伤的树枝涂抹保护剂,这个重复性动作意外改善了他的刻板行为,儿童心理治疗师指出,这种基于具体照护行为的疗愈方式,比抽象的心理疏导更符合特殊儿童的情感接收模式,学期末的评估显示,童童的社交主动性指数提升了41%。

根系网络:看不见的生命联结

今年开春,园林专家在改良土壤时,向孩子们展示了令人震撼的发现:小柳树的根系与三米外的银杏树形成了菌根网络,通过地下真菌进行物质交换,这个"地下互联网"的存在,让儿童直观理解了生命互助的本质。

教育者将这个发现转化为团队协作课程,当孩子们需要共同搬运比自己还重的腐木时,7岁的明明突然喊道:"我们要像树根那样手拉手!"这种将自然观察内化为行为准则的现象,印证了加德纳多元智能理论中自然认知智能与其他智能的协同效应,期末的团体协作评估中,该班级的互助行为发生率是年级平均值的2.3倍。

教育启示与实施建议

-

自然观察的制度化

建议学校建立"微生态监护"制度,每个班级认领特定生物进行持续观察,上海某小学的实践表明,这种长期跟踪能显著提升儿童的注意力持续时间(平均提升18分钟/课时)。 -

跨学科课程整合

杭州某幼儿园开发的"树朋友"主题课程,将数学测量(树干周长)、语言表达(观察日记)、艺术创作(树皮拓印)有机融合,实现78.4%的家长满意度。 -

家校协同机制

鼓励家庭建立"自然发现时间",例如每周两小时的公园探索,成都某社区的实践数据显示,持续参与该计划的儿童,其情绪稳定性指数较基线提升33%。

深秋的夕阳为小柳树镀上金边,树下的孩子们正在讨论如何帮助麻雀建造过冬巢穴,这个持续三年的自然教育实践印证:当教育回归生命互动的本质,钢筋森林里同样能培育出完整的人格根系,正如那看似柔弱的柳枝,在风霜雨雪中编织出的,不仅是年轮的增长,更是生命与生命之间永不中断的对话。

(全文共1987字)