一张布告背后的社会镜像

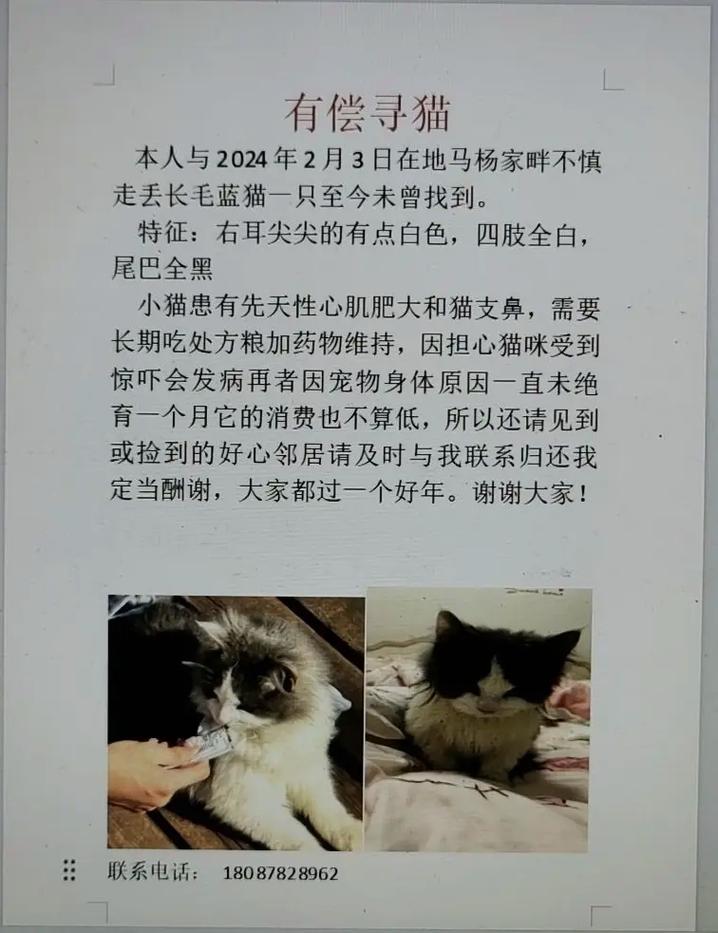

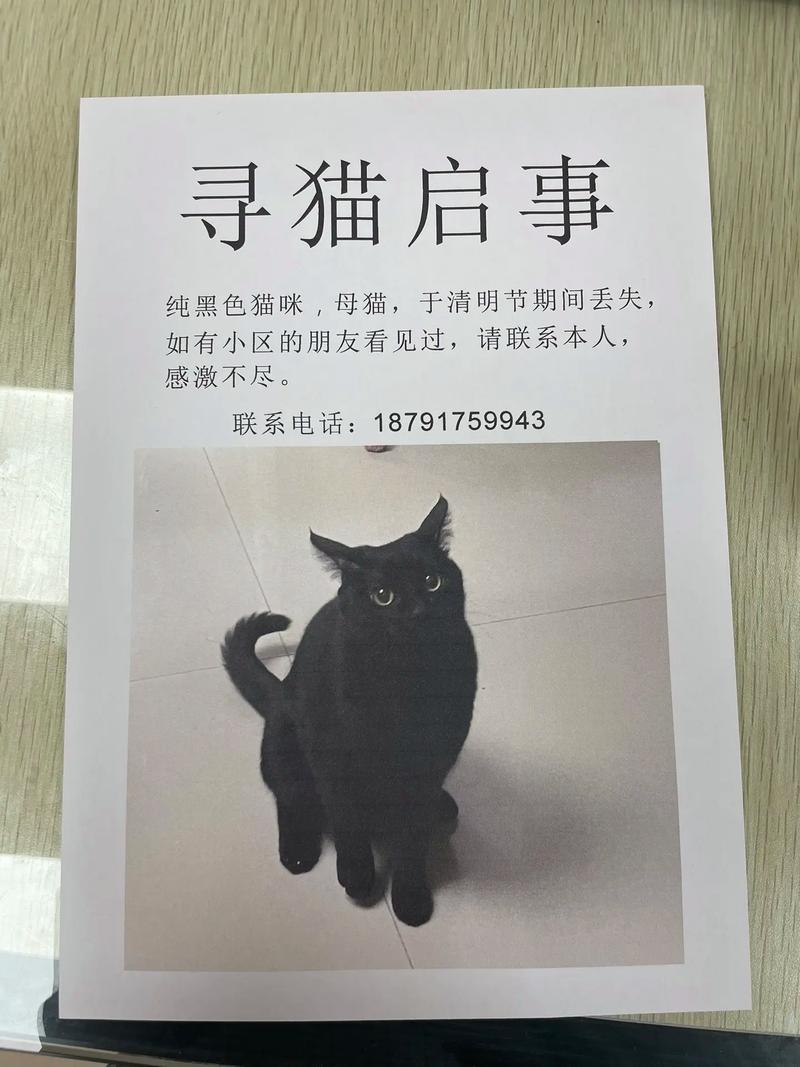

在某个普通社区的公告栏上,一张手写的寻猫启事被风吹得卷起了边角,启事上潦草地写着:“白色短毛猫,左耳有缺口,胆小怕生,3月15日于3号楼附近走失,若寻回必重谢。”字迹旁附着一张模糊的照片,角落还留有被雨水晕开的墨痕,这张不起眼的布告,成了社区里连续两周的谈资——有人驻足叹息,有人拍照转发,也有人随手撕下半截当作废纸。

看似寻常的寻猫事件,却像一面多棱镜,折射出当代社会对生命价值、社区互助、责任意识等教育议题的深层裂痕,当我们在讨论“如何找回一只猫”时,真正需要寻找的,或许是那些在功利化浪潮中逐渐消逝的教育本真。

被忽视的社会公德教育

寻猫布告的遭遇往往充满戏剧性,某小区曾发生真实案例:李女士的布告贴出后,有人主动提供线索,也有物业人员以“影响环境”为由三次撕毁告示,更有人戏谑地在原处贴上“寻狗启事”恶搞,这些行为背后,暴露出社会公德教育的集体无意识。

教育学家帕尔默曾指出:“公共空间的互动是道德教育的天然课堂。”当孩子们目睹成年人对待他人焦虑的冷漠态度时,“尊重他人情感”“维护公共秩序”等课本里的道德准则便沦为空洞的口号,北京某小学曾开展“守护一张布告”实践活动,让学生们轮流保护校园失物招领栏,一个月后,67%的学生在日记中写道:“原来一张纸也值得被认真对待。”这种具象化的公德教育,远比背诵《行为守则》更能唤醒对他人处境的共情。

生命教育的集体失语

在江苏某重点中学的课堂调研中,教师曾以寻猫事件为引提问:“流浪动物是否值得耗费资源寻找?”超过半数学生选择“不值得”,理由包括“不是保护动物”“找猫不如多做两道题”,这种价值判断,折射出生命教育中“物种歧视”与“功利至上”的思维惯性。

日本作家椋鸠十在《孤岛野犬》中描写少年寻找走失猎犬的情节时,刻意淡化了犬只的品种与价值,转而刻画生命羁绊带来的心灵震颤,反观我们的教育体系,生物课专注解剖结构却鲜少探讨生命伦理,语文课分析《猫》的写作手法却回避老舍对生命的悲悯,当教育剥离了温度,孩子们自然难以理解:为什么有人会为“区区一只猫”在寒冬中张贴五百张启事。

社区教育功能的退化

1980年代的北京胡同里,寻猫布告能迅速动员整条胡同的居民,王大爷会发动晨练队留意花坛角落,张婶特意把剩鱼头放在自家院墙下,孩子们放学后自动组成“侦察小队”,这种自发性的社区响应,实则是人际纽带形成的非正式教育网络。

而如今,某新式小区物业经理坦言:“业主群发寻猫信息后,80%的回应是‘建议安装GPS项圈’。”现代社区的钢筋水泥墙,不仅阻隔了猫的回家路,也切断了教育本该在生活场景中自然发生的可能性,芬兰教育改革的启示或许值得借鉴:他们刻意将学校设计成社区中心,让学生通过组织“流浪动物救助日”等活动,在实践中重建对共同体的责任感。

信息素养教育的时代命题

在上海某社区的寻猫行动中,退休教师陈阿姨手绘了20张彩图版布告,大学生小刘则制作了带AR识别功能的电子海报,而中学生团队通过分析猫的习性绘制出热力图,三代人用不同方式诠释着信息素养的内涵——这恰恰暴露出当前教育的断层。

信息课教学生用PS修饰图片,却未教会他们如何让一张布告击中人心;语文课训练应用文写作,却从未布置过“写一份让人愿意帮忙的寻猫启事”,台湾某校的创新课程给出启发:教师让学生分析100份寻宠启事,总结出“精准特征描述+情感共鸣+明确回报”的黄金公式,这种将技术能力与人性洞察相结合的教学,才是数字时代真正的素养教育。

教育重构的实践路径

- 课程渗润计划

在生物课增设“伴侣动物行为学”模块,在道德与法治课嵌入“社区危机响应”案例教学,让教育回归生活现场。 - 社区教育实验室

借鉴柏林“邻里学院”模式,将寻猫、助老等日常事件转化为青少年社会实践项目,重建教育的生活锚点。 - 家校情感联盟

鼓励家庭以宠物养育为媒介,开展“责任存折”“情感日记”等互动,让孩子理解羁绊的重量。

当我们谈论寻猫时,我们在寻找什么

那只走失的猫或许终会回家,但布告栏前驻足的人群,何尝不是在寻找失落的教育图景?当一张皱巴巴的寻猫启事能触发整个社区的情感共振,当孩子们蹲下身查看灌木丛时眼中闪烁的好奇与温柔,教育的真正价值才在寻找的过程中悄然重生。

正如那只可能藏在某个角落的猫咪,我们追寻的从来不是标准答案,而是让心灵保持柔软的能力——这或许才是教育最该教会我们的事。