2685字)

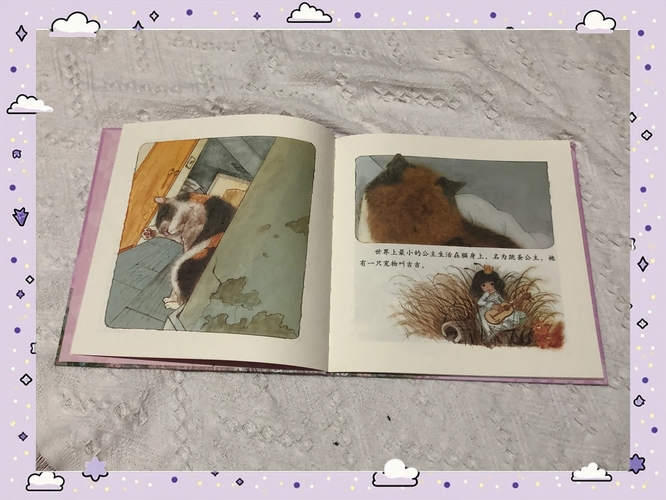

在法国作家圣埃克苏佩里创作《小王子》的半个世纪后,一个名为《小公主与蛇》的现代寓言正在全球教育界引发思考,这个看似简单的故事背后,蕴含着儿童认知发展、情感教育与生命教育的重要命题,当金冠华服的小公主在玫瑰园遇见吐着信子的蛇,这场跨越物种的相遇,恰似每个孩子在成长过程中必然经历的认知突围。

刻板印象的牢笼:被符号化的生命 故事开端极具戏剧性:城堡里的侍从们发现蛇的踪迹后,立即建议用银剑将其斩杀,这个场景折射出人类对蛇类根深蒂固的偏见——冰冷、危险、应当消灭的"恶"的象征,正如心理学家皮亚杰在认知发展理论中指出的,7-11岁儿童正处于具体运算阶段,容易将复杂事物简化为非黑即白的二元对立。

在现实教育场景中,类似偏见以更隐蔽的方式存在,某国际学校曾开展"动物印象"调查,结果显示83%的学龄前儿童认为"蛇是坏蛋",这种认知几乎全部来自童话故事的符号化塑造,当教师引导孩子观察蛇蜕皮过程后,62%的孩子修正了原有认知,开始理解蜕皮是成长的必经之路,这印证了维果茨基"最近发展区"理论:恰当的教育干预能帮助儿童突破固有认知框架。

恐惧背后的认知盲区 小公主初遇蛇时的颤抖,是生物本能与认知局限共同作用的结果,脑科学研究表明,人类对蛇类的恐惧反应比看到蜘蛛快50毫秒,这种进化遗留的防御机制本应成为保护屏障,却可能异化为阻碍认知的牢笼。

北京某重点小学曾发生典型案例:自然课展示玉米蛇时,全班32人中29人尖叫躲避,但当教师示范如何温柔托举蛇身后,第一个尝试的女生发现:"它像条会动的丝绸",三个月后,这些孩子创作出《蛇类防御机制》科普绘本,用稚嫩笔触描绘蛇类对生态平衡的贡献,这个过程完美诠释了杜威"做中学"理论——直接经验能有效消解非理性恐惧。

对话的可能性:跨越认知鸿沟 当小公主克服颤抖说出"你好",蛇用尾巴尖在沙地上画出斐波那契螺旋时,这个超现实场景蕴含着深刻的教育隐喻,加拿大教育学家基兰·伊根提出的"认知工具理论"强调,神话、故事、隐喻等"认知工具"能搭建跨越认知鸿沟的桥梁。

深圳某国际学校据此开发"生命对话"课程:让学生为"不受欢迎生物"撰写辩护词,有个男孩选择为蝎子辩护:"它的毒液正在被用来治疗脑瘤",这个发现彻底改变了他对"有害生物"的认知,这种教学实践印证了布鲁纳的发现学习理论——当学习者主动构建知识时,认知结构会发生质的改变。

认知革命的三个维度

-

符号解构:某儿童博物馆设置"蛇类触摸区",通过接触玉米蛇、观察红外热感图像,孩子们发现蛇并非"冷血",而是依赖环境温度调节的代温动物,这种具身认知体验打破了对"冷血动物"的语义误读。

-

情感重构:日本某动物园开展"蛇类按摩"体验,当缅甸蟒缓慢滑过儿童掌心时,92%的参与者报告"焦虑值下降",这种脱敏训练与情感重建的融合,验证了加德纳多元智能理论中自然认知智能的重要性。

-

价值重估:澳大利亚生态教育项目让学生计算消灭蛇类导致鼠患增加的经济损失,当计算结果显示出1:278的生态价值比时,孩子们自发设计出"蛇类生态服务"宣传手册。

教育者的认知突围 在这个寓言中,真正需要蜕变的不仅是小公主,当国王坚持要打造黄金笼子"保护"女儿时,折射出过度保护对认知发展的危害,莫斯科大学追踪研究发现,在"适度风险环境"中成长的孩子,其危险评估能力比过度保护组高出47%。

芬兰某森林幼儿园的案例颇具启示:教师允许5岁儿童在监督下接触无毒蛇,起初75%家长反对,但半年后孩子们展现出的观察记录能力、同理心发展水平令家长震惊,这种教育实践暗合布朗芬布伦纳生态系统理论,创造微观系统与外部系统的良性互动。

当小公主最终说服父亲保留蛇的栖息地时,这个看似童话的结局实则是认知革命的胜利,在AI时代,当孩子们能轻易获取百科知识却难以建立生命联结时,这个寓言提醒我们:真正的教育不是填充符号,而是打开认知的穹顶,正如那条蛇在沙地上留下的螺旋图案——认知发展从来不是线性过程,而是在解构与重建的循环中,走向更广阔的生命理解。