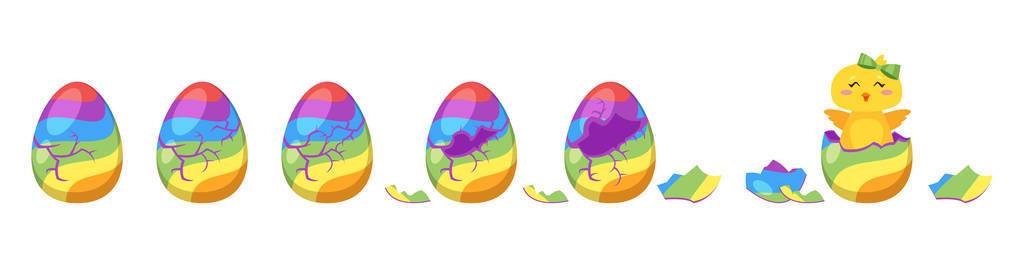

在某个春日的清晨,当第一缕阳光穿透农场仓库的木板缝隙,一枚看似静止的鸡蛋内部正进行着惊人的生命运动,蛋壳内的小生命用稚嫩的喙部持续叩击钙质壁垒,这个被生物学家称为"破壳行为"的过程,恰似人类教育本质的绝佳隐喻——生命成长不是被动的知识填充,而是主动突破与自我觉醒的过程。

生命教育的哲学启示:蛋壳内外的辩证法则 在胚胎发育的第19天,鸡蛋内部会形成"气室"结构,这个直径不足2厘米的空间,既是雏鸡生存的氧气来源,也是其破壳前的最后训练场,教育工作者发现,这个自然设计的精妙之处在于:有限空间与无限可能性的辩证统一,正如蒙特梭利教育法强调的"有准备的环境",真正有效的教育空间需要具备保护性与开放性双重特质。

日本筑波大学曾进行过对照实验:将孵化器中的鸡蛋分为两组,一组完全依赖人工破壳,另一组自然孵化,结果显示,自主破壳的雏鸡在空间感知、觅食能力等生存指标上显著优于人工干预组,这印证了教育学家杜威"做中学"理论的核心价值——直接经验对认知建构的决定性作用,在当代教育中,我们过度强调知识传递的效率,却忽视了学习者主动探索的原始动力。

教育场域中的"孵化"艺术 在生物学视角下,鸡蛋孵化的21天周期存在三个关键阶段:初期胚胎形成需要的恒温环境,中期物质代谢带来的能量转换,后期破壳前的定向发育,这恰与人类教育阶段形成奇妙呼应:幼儿期的安全依恋,学龄期的认知发展,青春期的自我觉醒。

芬兰基础教育改革中推行的"现象教学法",正是这种"自然孵化"理念的实践典范,在赫尔辛基某小学的"生命课程"中,三年级学生会持续观察鸡蛋孵化全过程,记录温度变化对胚胎发育的影响,测量雏鸡破壳所需叩击次数,这种跨学科的体验式学习,不仅培养了观察力与科学思维,更在儿童心中植入了对生命规律的敬畏。

但现实教育中常出现两种偏差:要么将学生视为"待填充的容器",实施标准化知识灌注;要么陷入"自然主义"误区,放任自流导致发展失衡,真正的教育智慧应如经验丰富的孵化师,既保持37.8℃的恒定温度,又懂得在适当时候停止翻蛋,让胚胎建立空间方位感,这种"有约束的自由"恰是教育艺术的核心。

破壳而出的成长挑战 雏鸡破壳过程中,喙部的"破壳齿"会经历从生长到脱落的完整周期,这个短暂存在的生理结构揭示出教育中的重要规律:某些能力仅存于特定发展阶段,法国儿童心理学家瓦隆指出,7-12岁儿童的"具体运算思维"具有不可逆性,错过该阶段的实物操作训练,将影响抽象思维发展。

在东京教育大学附属中学的实践案例中,教师设计"鸡蛋保护装置"制作项目:学生需用有限材料确保生鸡蛋从三楼坠落不破碎,这个看似简单的任务,实则综合考验材料学、结构力学、风险评估等多维能力,超过60%的首次尝试者遭遇失败,但正是这些"破碎的鸡蛋",让学生真正理解缓冲原理与迭代改进的价值。

现代教育面临的悖论在于:我们既希望培养具有抗挫力的下一代,又用过度保护消解了"破碎"的可能,如同人工破壳的雏鸡存活率反而降低,规避所有失败风险的教育,终将产出精神缺钙的个体,教育者需要重新审视"试错成本"的价值,在安全边际内允许适当的挫折体验。

教育者的角色重构:从"饲养员"到"孵化师" 传统教育者往往扮演知识传递者的单向角色,如同给雏鸡投喂现成饲料的饲养员,但脑科学研究显示,当学习者主动构建知识时,前额叶皮层与海马体的神经联结强度提升300%,这要求教育者转型为环境营造师,如同调控孵化器温湿度的技术人员。

新加坡STEM教育中心开发的"生命观察系统"体现了这种转变,教师不再讲解教科书上的孵化流程,而是提供温控设备、显微摄像头、胚胎发育图谱,引导学生自主设计观察方案,在这个过程中,意外发现气室氧气含量变化的团队,甚至修正了教材中的陈旧数据。

这种角色转变对教育者提出更高要求:既需要掌握学科核心知识,又要具备跨学科整合能力;既要保持教育定力抵制速成诱惑,又要敏锐捕捉学习者的"破壳时刻",如同优秀孵化师能通过照蛋观察及时剔除未受精卵,教育者也需要专业判断力识别真正的发展需求。

当我们凝视一枚正在破壳的鸡蛋,看到的不仅是生命奇迹,更是教育本质的生动诠释,蛋壳的裂隙既代表旧有保护机制的终结,也预示着新生命形态的开启,在这个知识更替加速的时代,教育不应执着于铸造完美无缺的"蛋壳",而要培养突破限制的勇气与智慧,让我们以敬畏之心守护每个生命的"孵化期",因为教育的终极目标不是生产标准件,而是唤醒那些即将啄破黑暗的喙,见证生命向着光明奋力生长的动人瞬间。