一则寓言中的教育隐喻 森林深处流传着一则寓言:年幼的白兔因皮毛色泽不够纯净被族群排斥,它用浆果汁液染红双眼,用蒲公英绒毛粘合毛发,最终以"完美姿态"赢得接纳,这个被称作"真假小白兔"的故事,恰如当代教育现场的隐喻:当标准化评价成为唯一标尺,无数孩子正被迫戴上人格面具,在"真实自我"与"社会期待"的撕扯中逐渐迷失。

在长三角某重点中学的心理咨询室档案中,"身份认同危机"案例占比从2015年的12%攀升至2023年的37%,某位匿名受访学生坦言:"我就像实验室的小白鼠,不断调整行为模式来获取正反馈,现在已分不清哪张面孔才是真实的自己。"这种群体性的人格异化现象,暴露出当前教育体系深层的结构性矛盾。

教育异化的三重镜像

-

标准化评价体系的规训 PISA测试数据显示,中国学生在数学、科学领域的优异表现与创造力指标的持续低迷形成鲜明对比,某省示范性高中的课程表显示,学生日均需完成7项量化考核,从课堂发言次数到作业书写工整度皆有精确计分,这种工业流水线式的评价机制,正在将鲜活的生命个体压缩成参数化数据包。

-

剧场化人格的养成 教育剧场理论研究者观察到,00后学生群体普遍掌握"情境人格切换"技能:在教师面前扮演勤奋学子,在家长面前展示懂事形象,在社交媒体则构建理想人设,北京某初中开展的匿名问卷调查显示,68%的学生承认会根据不同场景调整性格表现,仅有9%表示"始终保持真实自我"。

-

工具化价值的泛滥 某985高校新生心理普查揭示,超过半数学生将"提升就业竞争力"列为首要学习动机,在长三角制造业重镇,职业院校推出的"人格优化训练营"备受追捧,课程包含微笑弧度训练、语气语调校准等模块,这种将人视为可编程工具的教育思维,正在消解教育的本质价值。

突围路径的多元探索

-

重建教育的人性维度 芬兰教育改革的启示在于:将标准化测试占比从35%降至15%,增设"自我认知课程",上海某实验学校推出的"天赋护照"项目,通过360度观察法记录学生200余项非认知能力发展,为个性化成长提供可视化支持。

-

重构评价的生态体系 北京师范大学教育创新中心研发的"三维评价模型",将认知发展、情感态度、社会参与纳入综合评价,深圳某国际学校试行的"成长叙事评估",要求教师用观察笔记替代分数报告,着重记录学生的思维过程与突破时刻。

-

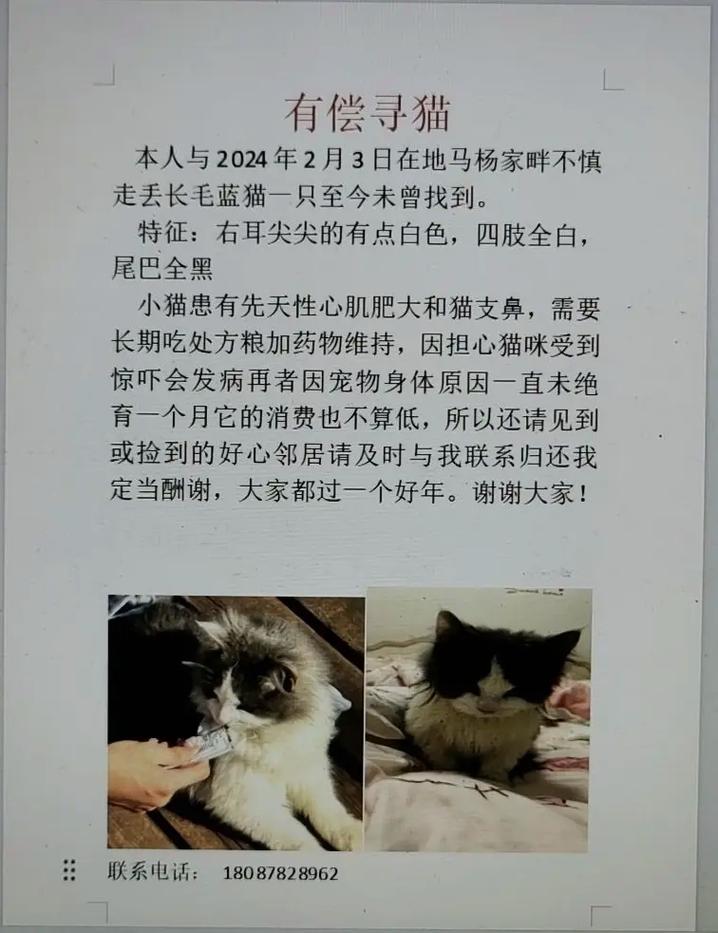

重塑师生的主体间性 南京某重点中学开展的"真实课堂运动",允许学生自主设计20%的课程内容,在"城市生态研究"项目中,有学生通过跟踪流浪猫绘制出独特的社区认知地图,这种原生态的学习成果正在颠覆传统评价标准。

突围路径的实践智慧

-

差异教育的实施策略 杭州某教育集团开发的"光谱教学法",根据加德纳多元智能理论设计九类学习路径,在物理课堂上,空间智能优势学生通过建筑模型理解力学原理,语言智能突出者则借助科幻写作掌握能量守恒定律。

-

容错机制的建立 成都某创新学校设立的"失败博物馆",收藏着学生们的未完成作品与反思日志,在年度"最富价值失误奖"评选中,某初三学生因化学实验中的意外发现获得表彰,这个案例正在改写师生对"错误"的认知范式。

-

批判性思维的培养 香港中文大学附属中学的"信息甄别课"上,学生需要解构商业广告、政治演讲甚至学术论文中的潜在立场,经过两年训练的学生群体,在识别逻辑谬误方面的准确率提升42%,展现出更强的独立思考能力。

教育本真的回归之路 当我们重新审视"真假小白兔"的寓言,教育的终极命题逐渐清晰:不是塑造符合模板的"完美作品",而是守护每个生命的本真状态,在广东某乡村学校的围墙上,学生用陶土烧制出形态各异的兔子雕塑——有的耳朵残缺却灵动,有的色泽斑驳却生动,这个名为"真实之美"的艺术项目,恰是对教育本质的最好诠释。

教育革新者需要以更开放的胸襟接纳多样性,就像生态学家保护生物多样性般珍视每个独特个体,当评价体系从"选拔筛子"转变为"成长镜子",当课堂从"知识传输带"进化为"思维孵化器",我们终将见证:那些曾被视作"瑕疵"的特质,恰是照亮人类文明星空的独特光芒。

(全文约2180字)