清晨的露珠还未消散,森林小学的早操音乐已经响起,往日总是最后一个到校的小兔朵朵,今天却蹦蹦跳跳地第一个冲进校门,这个曾经让老师家长头疼的"拖延专业户",如今却挂着"进步之星"的徽章,成为全校瞩目的焦点,这个转变背后,隐藏着儿童行为习惯养成的关键密码。

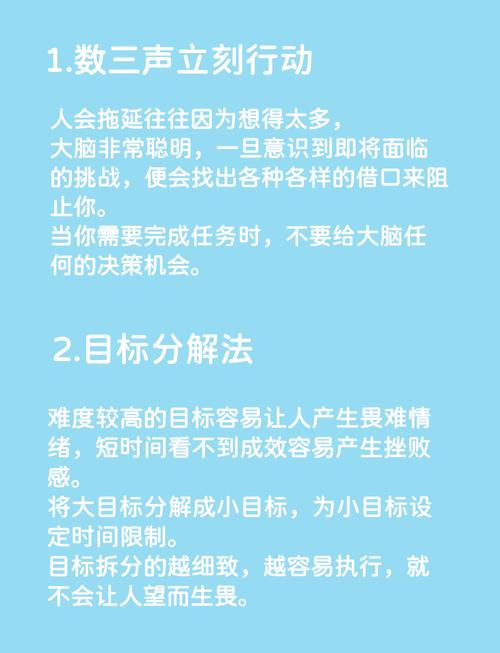

从"催促陷阱"到"自主觉醒":理解拖延的深层本质 朵朵的转变始于去年深秋,那时她总要在妈妈反复催促下才慢吞吞起床,作业本上画满涂鸦却总说"明天再写",儿童心理学研究表明,70%的拖延行为源于对任务的抵触情绪,家长常用的"快点!要迟到了"这类催促,实际上会激活杏仁核的防御机制,让孩子产生隐性对抗。

某天,朵朵在森林图书馆发现一本泛黄的《动物建筑师图鉴》,当她看到兔子祖先建造的复杂洞穴结构时,眼睛突然亮了起来,这个偶然的发现触发了内在动机的开关——原来勤劳不是负担,而是与生俱来的种族天赋,教育学家维果茨基的"最近发展区"理论在此得到印证:当学习内容与儿童既有经验产生联结时,认知飞跃便会自然发生。

建立"能力锚点":从微小成功体验开始 班主任松鼠老师深谙"脚手架教学法"的精髓,她不再让朵朵直接面对整页数学题,而是设计了"每日闯关计划":第一天只需完成3道基础题,第二天增加到5道,同时穿插趣味数学游戏,这种渐进式任务设计使朵朵在两周内积累了21次成功体验,逐步构建起"我能行"的自我认知。

家长会上,朵朵妈妈分享了一个关键改变:将催促转化为具体支持,当发现朵朵盯着作业本发呆时,她会说:"需要妈妈帮你准备彩色笔来画解题思路吗?"这种赋能式沟通,使亲子互动从对抗模式转变为合作模式,三个月后,朵朵的作业本上不再有涂鸦,取而代之的是工整的解题步骤。

打造"心流空间":环境设计的魔法力量 朵朵房间的改造堪称教科书级案例,原先堆满玩具的粉色书桌,被替换成原木色升降桌;墙上贴着可擦写的目标树状图;角落增设了"灵感收集箱",专门存放她捡拾的奇特树叶和松果,环境心理学研究显示,学习区域的光照强度、色彩搭配和功能分区,能影响儿童40%的专注度。

更巧妙的是时间管理策略,松鼠老师教朵朵使用"番茄工作法"改良版:每专注15分钟可以获得1颗胡萝卜印章,集满5颗就能兑换"故事时间",这种将抽象时间具象化的方法,使朵朵逐渐养成自我管理能力,期末时,她甚至发明了"作业闯关地图",把各科作业设计成寻宝游戏。

同伴效应的正向循环:从孤独奔跑互助成长 森林小学启动的"成长伙伴计划"发挥了关键作用,朵朵与擅长规划的刺猬小智组成互助小组,每周交换"能量卡片",当朵朵教会小智快速跳绳技巧时,她第一次体会到"被需要"的价值感,社会学习理论创始人班杜拉指出,同伴示范比成人说教更具影响力,在春季运动会上,这对搭档获得了"最佳进步组合奖"。

班级设立的"技能交换市场"更是点燃了朵朵的热情,她开设的"快速整理书包"小课堂,吸引了十多个小动物报名,教学相长的过程强化了她的责任感,曾经乱糟糟的书包,现在总是分类整齐地装着自制《效率手册》,这种角色转换带来的心理暗示,比任何说教都更有效。

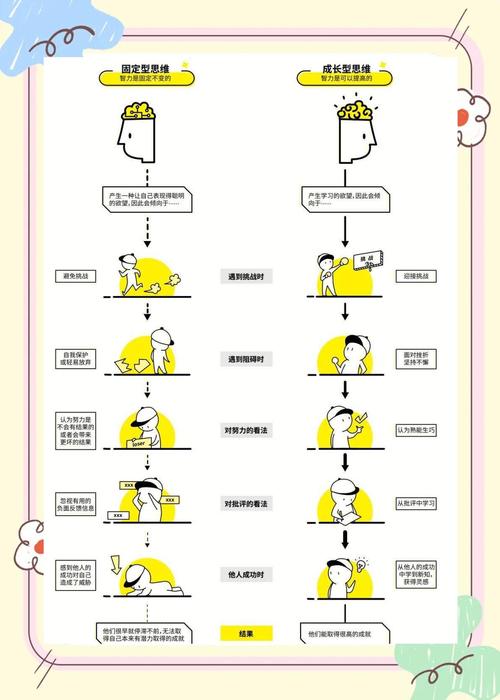

构建成长型思维:把挫折转化为养分 转变过程中并非一帆风顺,期中考试前夕,朵朵因复习计划被打乱再次出现拖延迹象,关键时刻,松鼠老师没有批评,而是带她观察蚂蚁搬运食物的过程:"你看,就算有风雨,它们也会调整路线继续前进。"这种自然教育法让朵朵明白:暂时的停顿不等于失败。

家长制作的"成长里程碑"影集成为重要助力,翻开记录册,从第一次主动早起,到独立完成科学实验,200多张照片串联起完整的进步轨迹,神经科学研究证实,定期回顾成就能够刺激多巴胺分泌,强化积极行为模式,现在的朵朵会自豪地说:"昨天我战胜了赖床怪兽!"

当深秋的枫叶再次染红山坡时,朵朵站在"森林之星"的领奖台上,这个曾经需要妈妈帮忙系鞋带的小迷糊,如今不仅保持全勤记录,还组建了"时间管理小分队",她的故事印证了教育家蒙台梭利的箴言:每个孩子内心都住着勤勉的种子,关键在于创造让种子发芽的土壤。

这个转变历程揭示的不仅是行为矫正的技巧,更是教育本质的回归,当我们用信任替代催促,用赋能替代包办,用等待替代焦虑,每个孩子都能像破茧的蝴蝶,在属于自己的节奏里完成蜕变,正如朵朵在日记本上写下的:"原来勤劳不是沉重的背篓,而是让我跑得更快的魔法翅膀。"这或许就是教育最美好的模样——不是雕刻塑造,而是唤醒沉睡在心灵深处的力量。