【案例现场】 周三上午第三节数学课,张老师发现第三排的琳琳又趴在课桌上睡着了,这是本周第三次,这个月考还保持着年级前十名的优等生,近来总在课堂上被"瞌睡虫"缠住,粉笔头在黑板前停顿了五秒,张老师最终没有叫醒她,而是悄悄用手机拍下这个画面。

放学后的教师办公室里,琳琳的睫毛在镜片后不安地颤动,面对询问,她反复揉搓着校服衣角:"老师,我就是晚上失眠......"这个回答与上周的"最近感冒"、上上周的"熬夜复习"形成矛盾链条,当张老师轻轻握住她冰凉的手,琳琳突然泪如雨下——原来她连续三个月依靠褪黑素才能入睡,父母却认为这是"青春期正常现象"。

【现象解构】 在基础教育现场,类似琳琳的"优等生困倦现象"正以每年12%的增速蔓延,某重点中学的跟踪调查显示,在自称"经常上课犯困"的学生中,有38%保持着班级前20%的成绩排名,这些潜伏在成绩单背后的心理暗流,往往比显性的行为偏差更具破坏性。

深层诱因往往呈现三重结构:表层是生理性疲劳,中层是认知超载,底层则是情感缺失,以琳琳为例,她的日程表精确到分钟:6:00晨读,午休做竞赛题,放学后三小时课外班,23:00完成作业后还要背单词,这种机械化的时间管理,实质是应对升学焦虑的自我保护机制。

更具隐蔽性的是当代青少年的"情感哑语"现象,研究发现,00后学生群体中,能准确描述自身情绪状态的比例不足45%,当琳琳说"我就是困",可能真正想表达的是"我害怕让父母失望"或"我找不到学习的意义",这种情感表达能力缺失,使得心理危机往往以躯体化症状呈现。

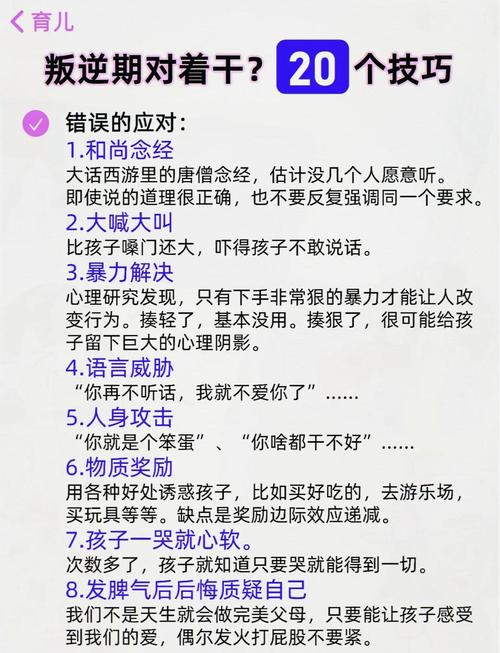

【教育反思】 传统教育模式中的三大认知误区,正在加剧这类隐性危机:

- 将学业表现等同于心理健康,形成"成绩好=没问题"的思维定式

- 过度依赖量化评价,忽视情感维度的成长指标

- 将心理辅导等同于问题矫正,缺乏预防性干预机制

某省教育厅的调研数据显示,83%的教师承认更关注后进生的心理状态,而对优等生的情绪波动普遍存在"适应期"认知偏差,这种选择性关注导致的心理干预滞后,往往错过最佳疏导窗口期。

青春期大脑发育的特殊性更凸显早期干预的重要性,前额叶皮质与边缘系统的发育时差,使得青少年既渴求独立又依赖认同,既向往冒险又惧怕失败,当这种矛盾遭遇高压环境,就可能转化为躯体症状或行为退行。

【破局之道】 构建三维干预体系需要教育者的系统思维:

诊断层面:建立"学业-心理-生理"三联评估机制

- 设计包含睡眠质量、情绪周期、压力源的心理自评量表

- 培训教师识别微表情、笔迹变化等非语言信号

- 引入心率变异率等生物反馈监测技术

实施层面:打造"预防-识别-干预"闭环系统

- 每月"心理健康日"替代传统班会

- 开发情绪认知校本课程

- 建立同伴支持联盟

支持层面:构建家校医协同网络

- 家长工作坊教授"非暴力沟通"

- 校医室升级为身心健康中心

- 与三甲医院建立绿色转介通道

在琳琳的案例中,学校启动"曙光计划":调整她的选课组合,将两门竞赛课改为艺术选修;心理教师指导她制作"情绪天气瓶",用不同颜色标记每日心境;家长签署"22点电子设备禁用"公约,三个月后,琳琳的睡眠质量量表得分提升47%,在市级作文竞赛中以一篇《寻找丢失的哈欠》获得特等奖。

【范式转换】 这个案例揭示着教育生态的深层变革:当00后步入"意义觉醒"期,教育者的角色亟待从"知识传授者"转向"成长解码者",我们需要重新定义"优秀"的内涵——不仅是成绩单上的数字排列,更是保持生命热情的能力。

在北京市某实验学校的走廊里,挂着这样一幅学生作品:一只毛茸茸的瞌睡虫躺在课桌上,身上飘出对话框:"请别急着赶我走,我带着重要消息来。"这或许正是新时代教育应有的姿态——对那些看似异常的表现保持好奇与敬畏,因为每个"问题"背后,都可能藏着成长的密语。

(全文共1362字)