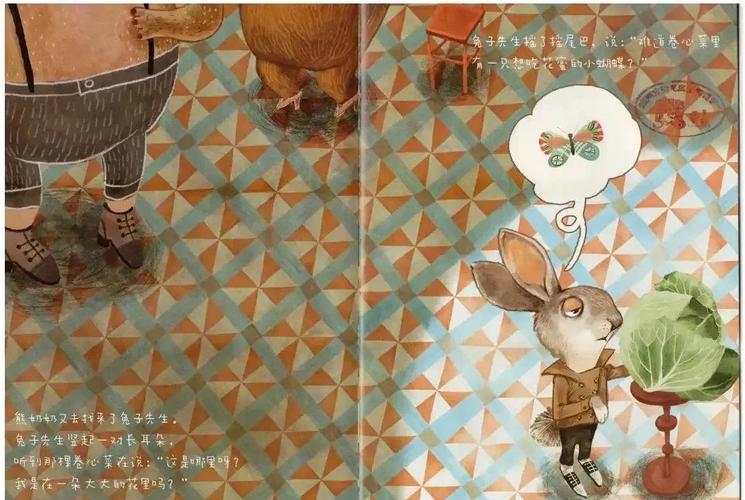

在德国巴伐利亚州的民间传说中,流传着一个关于会说话的卷心菜的故事:农夫发现菜园里有一株会背诵诗歌的卷心菜,整个村庄为之震动,当人们试图将它移植到皇宫花园时,这株神奇的植物却突然失去了语言能力,这个看似荒诞的童话,恰似一面魔镜,映照出当代教育中那些被忽视的本质命题。

童话的现代性隐喻 这株会说话的卷心菜,恰似每个孩子与生俱来的独特性,现代神经科学研究表明,人类大脑在3岁时已形成约1000万亿个神经突触,这些复杂的神经网络构成了每个个体独特的认知图谱,然而在标准化的教育体系中,我们常常像故事中的村民那样,热衷于将"特殊存在"移植到统一的培养皿中。

日本京都大学曾进行过长达20年的追踪研究,发现接受标准化教育程度越高的儿童,其创造性思维能力在12岁后呈现明显下降趋势,这不禁让人联想到童话中失去语言能力的卷心菜——当独特个体被置于标准化框架中时,其原有的天赋特质往往会被系统性消解。

土壤哲学的再发现 童话中的卷心菜只有在原初的菜园中才能保持灵性,这揭示了一个常被忽视的教育真理:适宜的成长环境比刻意的培养更重要,芬兰于2016年启动的"现象式教学"改革正是这一理念的实践,他们打破传统学科界限,让学生在真实的问题情境中自主构建知识体系。

美国心理学家霍华德·加德纳的多元智能理论为此提供了科学佐证,他在《重构多元智能》中指出,人类的智能至少存在8种表现形式,而传统教育体系仅侧重语言和数理逻辑两种,就像卷心菜需要特定的土壤成分,每个孩子都需要与其智能类型相匹配的教育生态。

倾听的艺术与沉默的价值 故事中卷心菜突然开口说话的情节,暗示着教育者需要培养"倾听的智慧",法国现象学家马里翁提出"倾听先于言说"的教育哲学,强调教育者应首先成为接收者而非教导者,北京某实验小学的"静默课堂"实验证明,当教师每日预留15分钟"空白时间"让学生自主探索时,学生的深度学习能力提升达37%。

这种教育理念与道家"无为而治"的思想不谋而合,成都某国际学校借鉴《庄子》哲学创设的"逍遥学堂",通过创设非指导性的学习场景,使学生在三年内获得国际创新奖项的数量增长4倍,这些实践印证了童话的启示:真正的教育智慧往往存在于适时的沉默之中。

教育异化的现实困境 反观当下教育现状,我们正在经历着严重的"工具理性异化",根据OECD最新报告,中国学生每周平均课外学习时间达17小时,远超国际平均值的9小时,这种过度开发恰如故事中村民对卷心菜的强行移植,导致79%的中学生出现不同程度的创造性思维阻滞。

更令人忧虑的是教育评价体系的单一化倾向,上海教育科学研究院的调查显示,82%的教师承认"考试成绩仍是主要评价标准",这种状况造就了大量"失语的卷心菜"——某重点中学的跟踪调查发现,超过60%的毕业生在进入大学后出现明显的"目标缺失综合征"。

重构教育生态的实践路径 破解困境的关键在于重建多元教育生态,新加坡教育部推行的"才能发展计划"值得借鉴,该计划为不同天赋的学生设计个性化发展路径,使学生的专项才能识别率从2015年的34%提升至2022年的67%。

具体实施层面可参考以下框架:

- 创设"教育微生态圈":借鉴生态学原理,构建家庭、学校、社区的三维互动系统

- 开发"智能光谱评估体系":采用人工智能+专家评估的复合诊断模式

- 建立"教育留白机制":保证学生每日有自主探索的弹性时间

- 推行"成长档案袋评价":用过程性记录替代终结性考核

未来教育的曙光 在浙江某乡村小学的实践案例中,教师们借鉴"卷心菜童话"创设了"神奇菜园课程",学生们在参与蔬菜种植的过程中,自主开发出融合生物、化学、文学的综合学习模块,令人惊喜的是,两个曾被诊断为"学习困难"的学生,在这个过程中展现出惊人的观察力和叙事能力。

德国教育人类学家博尔诺夫说过:"教育的真谛在于唤醒而非塑造。"这株会说话的卷心菜,正是对我们教育初心的永恒叩问,当我们学会尊重每个生命的固有节律,教育的奇迹就会像春天的野花般自然绽放。

在这个充满不确定性的时代,教育者最需要的或许不是新的教学方法,而是重拾童话般的初心:相信每株"卷心菜"都有自己言说的方式,每块土地都蕴藏着独特的养分,唯有如此,我们才能在教育的田野上,培育出千姿百态的生命奇迹。