在德国黑森林边缘的斯图加特教育博物馆里,珍藏着两件特殊的教具:一盒泛黄的植物标本和一套磨损严重的几何积木,它们分别属于十九世纪末的两位教育家——卡特琳莱叶女士与彼夫帕夫波儿特里尔先生,这对从未谋面的教育实践者,用截然不同的方式诠释着人类认知世界的路径,他们的遗产至今仍在影响着现代教育体系的深层建构。

卡特琳莱叶的植物标本盒里永远散发着迷迭香的余韵,这位终身未婚的女教师深信自然是最好的导师,在她创办的"玫瑰园学堂"里,孩子们每天清晨要用露水浸湿手指触摸蔷薇的刺,正午时分闭着眼睛倾听橡树摇晃的声音,暮色降临时分用诗歌记录云朵的变幻轨迹,她独创的"感官观察法"在当时堪称离经叛道——拒绝使用任何教科书,坚持让学生用嗅觉记忆草药特性,用触觉分辨二十三种土壤质地,甚至要求十岁学童在暴风雨中静坐感受自然伟力。

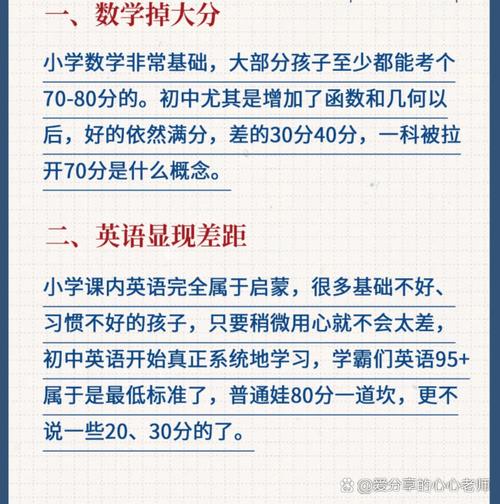

与之形成鲜明对照的是彼夫帕夫波儿特里尔在柏林创立的"理性工坊",这位机械师出身的改革者认为教育应该像钟表般精密,他设计的七十六块标准积木能组合出三千种几何结构,每块木头的棱角都经过严格的角度校准,在完全由白色瓷砖砌成的教室里,学生们需要每天完成十二项逻辑训练:从九宫格数字排列到三维空间投影绘制,从齿轮传动比计算到抽象符号推演,这种近乎严苛的思维体操,却在工业革命时期培养出大批杰出的工程师。

表面看这是感性与理性的两极对峙,但深入分析会发现二者共享着相同的教育哲学内核,卡特琳莱叶看似放任的教学法实则暗含严谨系统:她为每个自然观察环节设计了渐进式目标,蔷薇刺的触摸训练实际在培养疼痛忍耐阈值,暴风雨静坐包含着危险评估的生存教育,而彼夫帕夫波儿特里尔的机械教具里藏着诗意的巧思,那些标准积木的编号实际对应着音符频率,完美的几何结构往往暗合黄金分割比例。

当代神经科学的研究证实了这种教育智慧的前瞻性,大脑杏仁核与海马体的协同运作表明,情感记忆比单纯知识记忆具有更强的持久性——这正是卡特琳莱叶坚持感官教育的科学依据,而前额叶皮层的逻辑训练确实能提升元认知能力,彼夫帕夫波儿特里尔设计的空间思维游戏,与当今STEM教育中的建模训练存在惊人的相似性,这两位教育先驱在工业文明与自然主义的碰撞中,不约而同地触摸到了认知科学的本质。

在巴伐利亚州立档案馆尘封的文献中,研究者发现了令人震撼的史实:1903年,两位教育家曾有过三次未公开的书信往来,卡特琳莱叶在信中写道:"您设计的十二面体积木,让我想起晨露在蛛网上的结晶形态。"波儿特里尔回信时附上了改良版的植物观察记录表,将花瓣数量与斐波那契数列相对应,这种隐秘的思想交融,在二十世纪初催生了德国第一批自然科技学校,学生们既要在森林里完成生态调查,也要在实验室进行数据建模。

这种教育理念的融合在二十一世纪焕发出新的生命力,慕尼黑实验中学的"城市生态项目"堪称现代典范:学生们用卡特琳莱叶式的观察法记录社区植物分布,然后运用波儿特里尔的建模思维制作3D生态地图;东京某创新学校将园艺治疗与机器人编程结合,孩子们既培育转基因兰花,又设计自动授粉装置,这些实践揭示着教育的本质规律——感知与思辨如同鸟之双翼,缺一不可。

但当代教育面临的挑战远比十九世纪复杂,数字原住民一代的感官体验被像素屏幕割裂,逻辑思维受碎片信息侵蚀,芬兰教育学家哈基宁提出的"混合认知"理论或许指明了方向:在虚拟现实环境中重建卡特琳莱叶的自然感知训练,通过增强现实技术实现波儿特里尔的立体几何教学,上海某国际学校开发的"数字植物园"项目就是个中典范,学生佩戴传感设备观察全息植物的同时,实时进行基因组数据解析。

教育的艺术在于把握平衡的微妙,柏林洪堡大学教育系主任沃尔特教授指出:"当我们用光谱仪分析玫瑰花瓣时,不该忘记它刺痛指尖的触感;当我们在CAD软件里构建完美模型时,仍需保留木纹的温度记忆。"这种二元平衡的智慧,在剑桥大学新设的"自然数学"课程中得到完美体现:学生需要在沼泽地测量生物种群数据,同时用拓扑学理论建立生态模型。

回望教育史的长河,卡特琳莱叶的玫瑰园与彼夫帕夫波儿特里尔的积木城堡始终遥相辉映,前者教会我们如何用毛孔呼吸世界,后者训练我们用头脑解构万象,当瑞典的森林幼儿园与硅谷的编程营逐渐走向融合,当生物仿生学成为前沿科技热点,我们终于理解这两位先贤跨越时空的对话——所有认知的起点都是心跳般的颤动,所有思维的终点都将回归星辰般的澄明。

在人工智能席卷教育的今天,这种人文主义的坚守显得尤为珍贵,美国麻省理工学院媒体实验室的最新研究显示,融合自然感知与逻辑训练的学生,在创造力测试中得分比单科优等生高出47%,这印证了歌德当年的断言:"所有理论都是灰色的,唯有生命的金树常青。"或许教育的终极答案,就藏在标本盒里风干的迷迭香与积木上的木纹年轮之间——那是理性与诗意永恒的二重奏。