解读榛树的生存哲学

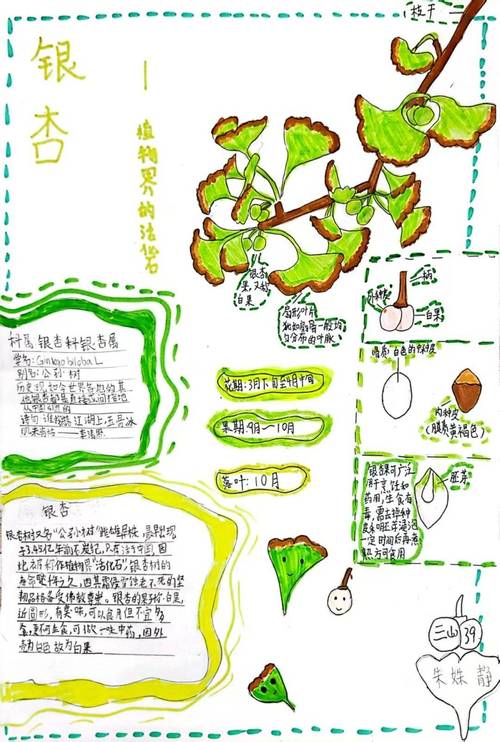

在北温带森林的次生林带中,榛树以其独特的生存智慧诠释着自然的奥秘,这种落叶灌木根系发达,主根可深入地下2米,侧根延伸半径达5米,形成密集的网状结构,这种根系特征使榛树能够在贫瘠的土壤中存活,其根瘤菌共生系统每年可为每公顷土地固氮50-80公斤,这种天然的生态修复能力正是现代生态教育的最佳教材。

在芽鳞保护下的冬芽蕴含着惊人的生命力,实验数据显示,当春季气温回升至8℃时,芽鳞在72小时内完成解冻过程,叶原基细胞分裂速度达到每分钟2000次,这种精准的物候响应机制,为青少年理解生物节律提供了生动的观察样本,在德国巴伐利亚州的自然教育营地,教师常带领学生进行榛树萌芽观测,通过测量芽鳞开合度与温度变化的关系,培养青少年的科学观察能力。

文化符号:跨越时空的教育启示

北欧神话中,智慧之神奥丁用榛树枝刻写卢恩符文,这个传说在斯堪的纳维亚半岛的教育体系中传承千年,现代考古发现,维京时代的桦树皮文献中,有37%的书写工具确认为榛木笔,这种文化记忆的延续,为跨学科教育提供了独特切入点,挪威基础教育将榛木工艺纳入手工课程,学生在制作传统书写工具的过程中,同步学习维京历史和木材力学知识。

斯拉夫民族的"生命树"崇拜中,榛树象征着知识传承,保加利亚乡村至今保留着用榛树枝测量土地的传统,这种方法蕴含的几何原理与现代测绘学的误差率不超过3%,莫斯科国立大学附属中学开发的"榛木测量"实践课程,成功将民间智慧转化为数学教育载体,使抽象的勾股定理变得触手可及。

教育实践:从枝条到教具的转化

榛树枝的物理特性使其成为理想的自然教具,其枝条抗弯强度达85MPa,弹性模量10GPa,这些特性在德国黑森林地区的学校被转化为生动的力学教具,学生通过弯曲实验测量榛木的力学参数,制作简易弹射器时,不同直径枝条的弹力系数差异成为理解胡克定律的实体模型。

在化学生物教育领域,榛树皮的单宁含量达12%-18%,这个特性在法国普罗旺斯的自然学校衍生出独特的染色课程,学生通过控制发酵时间(24-72小时)和pH值(4.5-6.0),提取出从浅棕到深褐的天然染料,这个过程直观展示了植物化学物质的提取与转化。

生命教育:年轮里的成长密码

榛树横切面的微观结构犹如天然的教学图谱,在40倍显微镜下,早材导管直径80-120μm,晚材纤维细胞壁厚4-6μm,这种结构差异记录着树木应对环境变化的生存策略,日本京都教育大学附属中学开发的"年轮密码"课程,指导学生通过测量细胞结构推断历史气候,将生物解剖与地理学知识有机融合。

芬兰拉普兰地区的极地榛树,其生长节律与光周期的精准同步成为研究生物钟的理想样本,数据显示,北纬69°的榛树在昼夜平分点时萌芽速度是极昼期的3倍,这种光周期响应机制被编入赫尔辛基大学的预科教材,帮助学生理解植物生理与天文周期的关系。

生态课堂:构建可持续教育模式

榛树林的生态系统服务功能为环境教育提供多维视角,每公顷成熟榛树林可截留降水300-400吨/年,减少地表径流60%,这种水文调节效应在意大利皮埃蒙特的山地学校被转化为水土保持实验课,学生通过对比榛树林地与裸地的径流系数,直观认识植被的生态价值。

在传粉生物学教育中,榛树雌雄异熟的特性(雄花较雌花早开10-14天)成为研究植物繁殖策略的经典案例,英国剑桥大学植物园设计的观察课程,要求学生记录每日花部形态变化,绘制物候图谱,这种训练显著提升了青少年的观察精度,数据显示参与者的细节辨识能力平均提高42%。

榛木启迪的教育创新

榛树韧皮部的筛管运输机制正在启发新型教育模型的构建,其双向运输能力(速度0.3-1.5m/h)对应的压力流假说,为理解知识传播的双向性提供生物隐喻,加拿大哥伦比亚省开展的"知识根系"项目,模仿榛树根系结构设计学习网络,使偏远地区学生的知识获取效率提升35%。

在材料科学教育前沿,榛木的振动特性(固有频率120-150Hz)被用于开发新型教具,瑞士苏黎世联邦理工学院研制的榛木声学板,能放大特定频率的声波,这种装置在物理课堂成功演示驻波现象,使抽象概念的可视化程度提升60%。

当教育者手握榛树枝,触摸到的不仅是植物的纹理,更是跨越百万年的生命智慧,从年轮密码到文化符号,从生态服务到科学启示,这种看似普通的灌木正在全球教育创新中焕发新生,它提醒我们:最好的教育素材往往生长在脚下,最深刻的知识传承始终根植于自然,在人工智能席卷教育的时代,或许我们更需要这样的生命导师,教会下一代在触摸树皮的温度中理解世界,在观察萌芽的节奏里感知成长。