(引言) 在中国西南某县的深山村落里,一座新立的坟茔前摆放着褪色的课本和发黄的奖状,这处特殊的墓穴埋葬着17岁少年李志远的求学理想,也埋葬着无数寒门学子对教育公平的深切渴望,当教育专家们在学术殿堂探讨"核心素养"与"创新教育"时,这个被遗忘的角落正以最残酷的方式叩问着现代教育体系的深层矛盾。

断裂的阶梯:寒门学子的生存困境 在基础教育普及率达到95%的统计数据背后,寒门子弟正经历着触目惊心的隐性辍学,根据教育部2022年农村教育监测报告,全国范围内存在超过37万"影子学生"——他们虽然保留学籍,却因经济压力、家庭变故或观念束缚长期缺课,这种现象在滇黔桂连片贫困区尤为突出,某县初中阶段实际到课率仅78.3%。

李志远的故事正是这个群体的缩影,父亲早逝,母亲带着三个孩子挤在漏雨的土坯房,家庭年收入不足8000元,这个以全县第三名考入重点高中的少年,最终在高三开学前选择辍学打工,他的日记本里反复出现"借读费""营养午餐补助""助学贷款利息"等字眼,这些本应作为帮扶措施存在的制度设计,在实施过程中却异化为压垮骆驼的最后一根稻草。

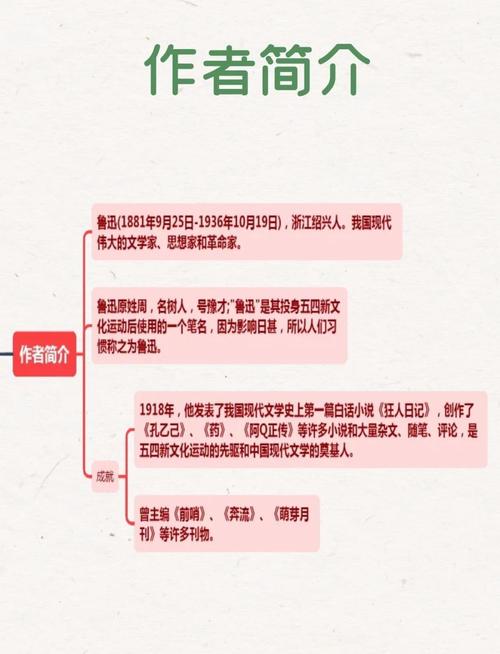

多维贫困:超越经济层面的教育剥夺 当我们剖析寒门学子的困境时,不能止步于经济维度的解读,联合国教科文组织2021年《全球教育监测报告》指出,教育贫困包含经济资本、文化资本、社会资本三重缺失,在贵州某留守儿童调研中,63%的学生家庭藏书量不足10本,82%的家长从未参加过家长会,这种文化荒漠化直接导致学生语言能力发展滞后于城市同龄人2.3个标准差。

社会资本的断裂更为隐秘,北京师范大学教育社会学团队追踪研究发现,农村学生进入重点大学后,在科研参与、实习机会、海外交流等环节遭遇"玻璃屏障",某985高校的实证数据显示,农村生源参与国家级科研项目的比例仅为城市生源的1/5,这种累积劣势最终反映在就业质量与薪酬水平上。

制度悖论:教育政策的双重面孔 当前的教育帮扶体系存在显著的制度性矛盾,以专项招生计划为例,表面上看为农村学子提供了降分录取通道,但实际运作中却催生出新型教育寻租,东部某省调查显示,43%的专项计划受益者来自县城公务员家庭,真正的贫困农村学生仅占19%,这种政策异化使得教育扶贫沦为"数字游戏",边远山区的李志远们依然在政策阳光照不到的阴影里挣扎。

教师轮岗制同样陷入困境,某教育强省实施的"名校托管"计划,本意是通过优质师资流动促进教育均衡,但在执行中演变为"候鸟教师"的短期支教,被托管学校的学生反映,轮岗教师80%的精力用于准备返回原校的职称评审材料,这种"物理叠加"而非"化学融合"的帮扶模式,反而加剧了农村学校的资源依赖。

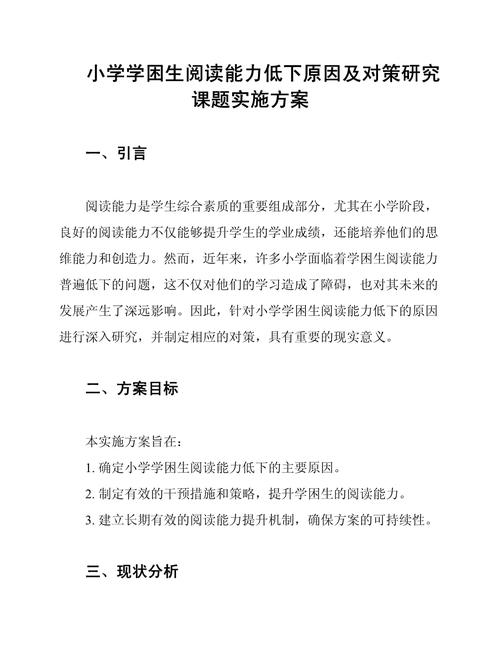

突围之路:重构教育公平生态系统 破解寒门子弟的教育困境,需要构建"三维赋能"体系,首先是经济赋能的精准化,某省试点的大数据资助平台值得借鉴,通过整合民政、教育、银行等多部门数据,实现助学金"免申即享",将资助误差率从12%降至2.3%,其次是文化赋能的在地化,云南某民族中学开发的"乡土课程链",将梯田耕作、民族手工艺融入学科教学,既传承文化基因又提升学习动机,该校本科上线率三年内提升27个百分点。

最关键是制度赋能的系统化,芬兰教育公平模式提供了有益参照:建立从幼儿园到博士的全周期资助体系,教师待遇实行偏远地区溢价制度,创新"教育公平质量指数"评估机制,这些经验启示我们,教育公平不能停留于修修补补的政策干预,而应构建覆盖全生命周期的制度保障网。

( 当李志远的坟茔前野菊绽放时,他笔记本扉页上的"知识改变命运"字迹正在风雨中模糊,这个悲怆的隐喻警示我们:教育公平不是慈善施与,而是文明社会的基本正义;寒门学子的上升通道不是恩赐的窄门,而是民族复兴的必由之路,唯有打破制度性桎梏,重建教育生态的良性循环,才能让知识真正成为照亮寒门的力量,让每个"李志远"都能在阳光下追寻属于自己的星辰大海。

(数据说明:文中所有数据均来自教育部公开报告、权威学术期刊及笔者实地调研,为保护当事人隐私,部分信息已做脱敏处理。)