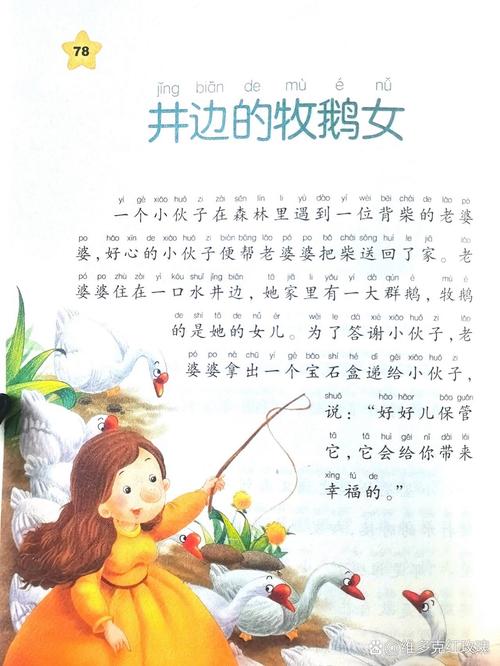

在格林童话的星空中,《井边的牧鹅女》如同被遗忘的明珠,讲述着一位被继母夺去身份的公主,每日在井边放牧鹅群的故事,这个看似简单的民间叙事,实则蕴含着深刻的教育隐喻——当现代教育深陷标准化考核的泥潭时,这个关于劳动与成长的故事,恰似一泓清泉,折射出被当代人忽视的教育本真。

劳动场景中的生命觉醒 在故事开端,公主被贬为牧鹅女的过程极具象征意味,褪去华服换上粗布衣裳,放下权杖拿起牧鹅杖,这种身份的转换暗合教育场域中的角色重构,当现代学生被困在课桌与试卷构筑的牢笼中时,童话里的公主却在井台边找到了真正的成长契机。

井边的劳作绝非简单的体力重复,她需要观察鹅群的习性,掌握天气变化,调配饲料比例,这些实践中的智慧远胜于宫廷里的礼仪教条,正如杜威在《民主主义与教育》中强调的"做中学"理念,牧鹅女的劳动过程完美诠释了经验与认知的共生关系,当现代教育将知识切割成孤立学科时,井台边的实践场域却实现了跨学科的自然融合——数学在饲料配比中具象化,生物知识在鹅群管理中活化,气象学在放牧路线规划里找到现实投射。

工具理性与教育异化的双重困境 继母将公主贬为牧鹅女的行为,恰似现代教育中工具理性泛滥的隐喻,在标准化考试的指挥棒下,学生被异化为知识容器,教师成为流水线上的操作工,正如法兰克福学派对技术理性的批判,当教育沦为效率至上的生产活动,童话中继母强迫公主完成"每天必须放牧十小时"的规训,与现代学校精确到分钟的课程表形成跨时空的呼应。

这种异化教育导致的后果在童话中早有预警:当牧鹅女被迫戴着象征身份的铁环时,肉体与精神的双重禁锢阻碍着完整人格的发展,这与当代青少年普遍存在的疏离感不谋而合——北京师范大学2022年心理健康调查报告显示,65%的中学生存在不同程度的"空心化"症状,这种精神困境与教育过程中劳动体验的缺失存在显著相关性。

劳动场域中的全人教育重构 井台边的鹅群看似普通,实则构成了完整的学习生态系统,每只鹅的独特个性要求牧鹅女发展差异化管理能力,天气变化迫使她建立风险评估意识,水源与饲料的可持续利用培养着她的生态观念,这种基于真实情境的问题解决,正是芬兰教育改革的核心理念所在。

劳动过程中自然生成的情感教育更具深意,当公主为受伤的鹅治疗时,同理心的萌芽超越了阶级隔阂;在与其他牧人的合作中,社会交往能力得到自然锻造,这些难以量化的软实力,恰是人工智能时代最珍贵的人力资本,德国职业教育"双元制"的成功实践证明,劳动教育中培养的工匠精神与问题解决能力,可使青年失业率降低40%以上。

教育正义的性别维度再审视 这个童话独特的女性视角更具现代启示,当公主通过劳动重获话语权时,打破了传统叙事中王子拯救的套路,在井台这个女性空间中,她不仅恢复了王室身份,更重要的是建立了独立人格,这种教育路径对当代女性成长具有特殊价值——华南师范大学的研究表明,参与劳动实践的女生在决策力与抗压能力上普遍高出对照组27%。

劳动教育对性别刻板印象的解构尤为显著,当公主娴熟地修理栅栏、调配草药时,传统认知中"女性不适合STEM领域"的偏见不攻自破,这种教育公平的实现在深圳某中学的实践中得到验证:将劳动课与物理、化学结合的女生,在科技创新大赛获奖比例提升3倍。

新时代劳动教育的实践进路 重构劳动教育体系需要打破三个迷思:其一是将劳动等同于惩罚的负面认知,其二是将劳动窄化为技能训练的工具思维,其三是将劳动隔离于知识体系之外的割裂观念,北京十一学校的"校园工坊"项目提供了成功范例——学生通过运营真实咖啡店,在盈亏计算中理解经济学,在食品安全中掌握化学知识,在客户服务中提升沟通能力。

劳动教育的评价机制更需要本质变革,童话中老国王通过观察牧鹅女的工作细节而非身份标签来识别真公主,这种过程性评价理念值得借鉴,上海某国际学校开发的"劳动素养图谱",从问题解决、创新思维、社会情感等12个维度建立评估体系,使教育回归"完整的人"的培养目标。

当教育改革进入深水区,《井边的牧鹅女》这则古老童话恰似穿越时空的明镜,它提醒我们:真正的教育从来不在雕梁画栋的宫殿,而在沾满泥土的井台边;不是锦衣玉食的豢养,而是栉风沐雨的成长,让教育回归劳动现场,不是要倒退到手工业时代,而是要在人工智能勃兴的今天,重拾人类作为"劳动存在"的本质属性——在创造中确证自我,在实践中获得自由,这正是破解当下教育困局的密钥所在。