在佛教经典中,"极乐世界"被描绘为一片远离苦难、充满智慧与慈悲的净土,这一概念虽源自宗教语境,但其内核——对理想生存状态的追求——却与教育的目标不谋而合:塑造完整的人格,激发内在潜能,建立和谐共生的关系,当我们以教育学的视角重新审视极乐世界的叙事时,会发现其中蕴藏着跨越时空的教育智慧。

极乐叙事的结构性启示

《阿弥陀经》中描述的极乐世界,并非简单堆砌美好意象,其生态系统中,八功德水可随修行者心念改变温度,七宝树林能根据访客需求调整形态,这种"环境响应机制"暗合现代教育中"以学习者为中心"的核心原则,正如芬兰教育体系通过弹性课程表满足学生个体差异,极乐世界的叙事提示我们:真正的教育空间应具备动态调适能力,让物理环境与心理需求形成共振。

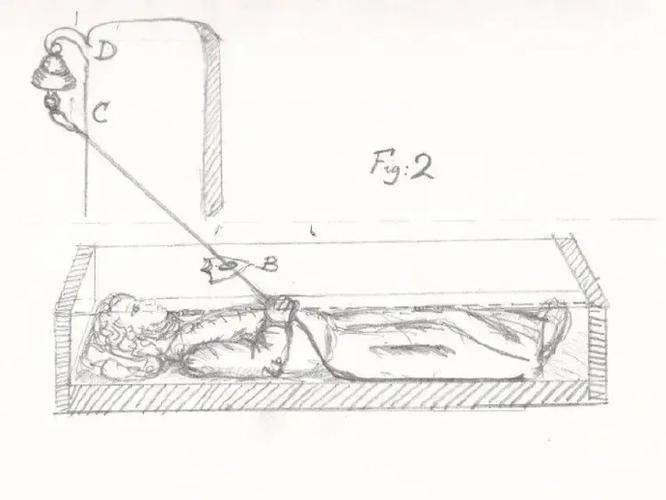

敦煌莫高窟第220窟壁画中,"化生童子"在莲华中自然觉醒的图景,揭示了教育本质的隐喻,画面中的童子无需外力催迫,仅凭环境滋养便完成生命蜕变,这与皮亚杰认知发展理论中的"顺应—同化"机制形成跨时空呼应,暗示优质教育应创造允许自主探索的"孵化场域",而非单向灌输的"塑造车间"。

叙事符号的教育转译

极乐世界"无有众苦"的承诺,在教育语境中可解构为对学习异化的消解,当现代学生被困在标准化考试与竞争焦虑中时,《观无量寿经》中"清风徐来时,五音自谐鸣"的描写,提示我们重构评价体系的可能性,加拿大某实验学校推行的"成长档案袋"评估法,通过记录学习过程而非量化结果,正体现了这种从"苦修"到"乐学"的范式转换。

"黄金为地"的物质符号,在当代可转译为教育资源公平配置的诉求,正如新加坡教育部门通过"优先学校计划"系统调配师资,极乐世界的均质化物质基础启示我们:教育公平不应止于机会平等,更需追求发展条件的实质均衡,这种理念在浙江某县域推行的"城乡教师走教制度"中得到生动体现。

现实教育的净土化实践

台北市立图书馆打造的"学习共同体"项目,将佛经中"各以衣裓盛众妙华"的协作场景转化为现实,学生们通过跨年级混龄学习,自发形成知识传授网络,这种去中心化的教育生态,使图书馆成为现代版的"七宝讲堂",数据显示,参与项目的学生社会情感能力提升27%,印证了协作学习对综合素质的培养效能。

日本某中学开发的"烦恼菩提课程",巧妙化用佛教"转烦恼为菩提"的智慧,课程设置"情绪日志"与"正念训练",指导学生将学习压力转化为成长动力,这种将逆境体验纳入教育设计的方法,使极乐世界"究竟涅槃"的超越性目标获得现实落脚点,跟踪研究表明,实验班学生的心理韧性指数显著高于对照组。

理想与现实的辩证

极乐叙事对现代教育的最大警示,或许在于对技术主义的反思,当VR教室与AI助教成为新宠时,《无量寿经》中"自然德风,吹拂罗网"的描写提醒我们:教育科技不应制造新的认知屏障,美国某高校进行的"无屏幕周"实验证明,适度技术剥离反而能提升学生的深度思考能力,这种辩证关系恰似极乐世界既有宝树璎珞之盛,又不失自然本真之趣。

在东京某特殊教育学校,教师将"莲华化生"的意象转化为渐进式康复课程,通过设计12级难度递增的生活技能模块,让特殊儿童像莲花绽放般实现能力觉醒,这种将宗教意象转化为教育阶梯的实践,展现了理想叙事与现实操作的创造性融合。

教育的终极理想国或许永在彼岸,但正是对这种"教育极乐"的永恒追寻,推动着人类不断突破认知边界,当我们以更开放的姿态解读传统叙事,会发现净土不在遥不可及的西方,而蕴藏于每个教育现场的可能性之中,这种可能性,既需要系统设计的智慧,更依赖教育者"地狱不空,誓不成佛"的悲悯与坚守,在这条永无止境的探索之路上,每个用心浇灌的课堂,都是朝向教育净土的跬步之积。