自然法则中的教育隐喻 在英格兰南部的丘陵地带,生物学家曾记录过一个持续二十三年的生态观察:一群约四百只的灰雁与三只赤狐构成的微型生态系统,这个看似简单的食物链关系,却暗含着教育场域中最精妙的平衡艺术,当我们将目光从自然生态转向人类教育,会发现教师群体与学习者之间、知识传授与能力培养之间、规范约束与个性发展之间,都在演绎着类似狐狸与鹅群的动态博弈。

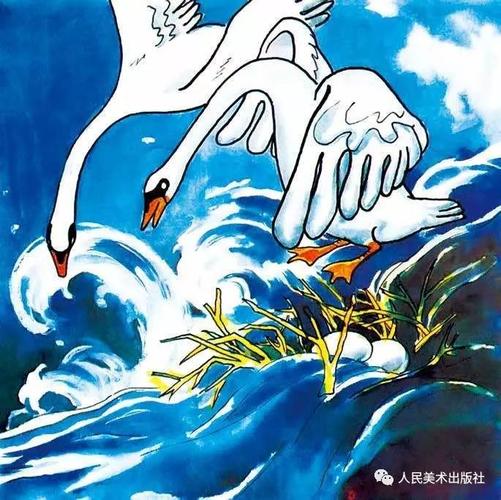

鹅群展现出的集体智慧令人惊叹,黎明时分,总会有年长的灰雁率先飞往觅食地,年轻个体在空中自动形成V型队列,这种自组织的学习模式,恰似班级教学中的"小先生制",十九世纪英国乡村学校就曾采用"导生制",让年长学生辅导年幼者,既缓解师资短缺,又培养了学生的责任感,现代教育中的合作学习理论,本质上正是对这种生物本能的科学化运用。

狐狸的生存策略同样蕴含教育智慧,观察显示,赤狐从不正面攻击成年灰雁,而是通过制造恐慌使群体分离,伺机捕捉落单个体,这种精准的"破绽捕捉"能力,对应着教育过程中发现学生特质的敏锐眼光,正如苏格拉底的"产婆术",优秀的教育者都善于通过巧妙设问,帮助学生突破思维定势,实现认知跃迁。

群体动力与个体觉醒的辩证 灰雁群落的生存法则中,存在着严格的"哨兵轮值"制度,每只成年灰雁都需承担警戒任务,这种责任共担机制确保了群体的持久安全,迁移到教育领域,芬兰基础教育推行的"现象式教学"正体现了这种群体智慧,在跨学科项目学习中,每个学生都需要承担特定角色,通过任务驱动实现知识建构,这与鹅群的生存智慧异曲同工。

狐狸捕猎策略的进化过程更具启发性,研究发现,面对鹅群日益完善的防御体系,赤狐发展出"策略性示弱"的捕猎方式,它们会假装受伤吸引好奇的幼雁,或是在不同方位制造声响扰乱群体判断,这种灵活应变的教育智慧,在差异化教学实践中尤为重要,北京某重点中学的数学教师就曾借鉴这种策略:面对畏惧难题的学生,他故意展示解题过程中的"失误",引导学生发现错误并自主修正,成功激发了学生的探究热情。

生物学家注意到一个有趣现象:每年春秋两季,总会有个别灰雁离开大群,跟随其他候鸟迁徙,这些"离经叛道者"最终形成了新的迁徙路线,这种现象在教育领域对应着创新人才的培养逻辑,美国硅谷的"20%时间制"允许工程师用五分之一工作时间自主研究,这种机制催生了Gmail等革命性产品,印证了个体觉醒对群体进化的推动作用。

安全边际与成长突破的平衡术 鹅群的防御体系建立在对危险距离的精确把控上,它们始终与灌木丛保持30米以上的安全距离,这个数字正好是赤狐突袭的极限冲刺距离,教育场域中的"安全边际"同样需要精确校准,上海市某实验小学推行的"风险课程"颇具启示:在保证物理安全的前提下,允许学生在攀岩、木工等课程中适度冒险,这种设计既突破了过度保护的桎梏,又避免了盲目冒进的风险。

狐狸的捕猎失败记录中,70%源于过早暴露攻击意图,这个数据对教育惩戒的尺度把握具有警示意义,新加坡教育体系建立的"渐进式惩戒"制度值得借鉴:从口头提醒到书面警告,从社区服务到停学处分,每个层级都对应明确的行为标准和改进空间,这种梯度设计既维护了规则权威,又为学生保留了改正机会。

生态学家发现,当鹅群数量超过500只时,防御效率反而开始下降,这个临界点映射出教育规模与质量的经典矛盾,南京某教育集团进行的"微型学校"实验证实:将传统50人班级拆分为3个15-18人的"学习社群",师生互动频率提升300%,学业进步率提高45%,这证明适度规模是保证教育效果的重要前提。

动态平衡的维护智慧 在长达二十年的观测中,灰雁与赤狐的数量始终维持在1:120的生态比例,这种动态平衡的奥秘,在于鹅群会主动淘汰老弱个体,而狐狸则选择性捕食特定目标,教育评价体系同样需要这种动态调节机制,澳大利亚推行的"成长型评估",不再用固定标准衡量所有学生,而是建立个人学习档案,追踪每个学生的进步轨迹,真正实现因材施评。

狐狸的领地意识带来意外启示,每只赤狐会守护约3平方公里的猎场,这种空间分配避免了过度竞争,当前教育领域热议的"教育内卷",本质上是发展空间被压缩的体现,杭州某中学试行的"个性化课表",允许学生在保证基础学分的前提下,自主选择30%的课程内容,这种制度设计为每个学生保留了独特的发展空间。

最耐人寻味的是,年迈的赤狐会主动教导幼崽规避某些特定鹅群,这种代际经验传承,揭示了教育本质的文化属性,日本中小学的"地域文化课程"深得此道:邀请当地匠人传授传统技艺,组织学生参与社区保护,使教育成为文化传承的活态载体。

教育生态学的永恒课题 狐狸与鹅群的生存博弈,最终达成了某种精妙的生态契约:鹅群为狐狸提供食物来源,狐狸帮助鹅群优化基因,这种共生关系恰似教育场域中教与学的辩证统一,当我们将教育视为有机生态系统,就能理解为何芬兰坚持教师录取率不足10%,为何德国职业教育能保持50%的吸引力,为何新加坡要在课堂上保留20%的"留白时间"。

真正的教育智慧,在于像生态学家那样思考:既要维护必要的秩序,又要保持适度的张力;既要培育群体的共识,又要尊重个体的差异;既要传承过往的经验,又要预留变革的空间,在这个意义上,每个教育工作者都是生态平衡的艺术家,在规范与自由、传承与创新、群体与个体的永恒张力中,编织着人类文明的未来图景。