引言:童话中的隐喻与教育密码

《汉赛尔与格莱特》作为格林童话中极具象征意义的篇章,表面讲述一对兄妹被遗弃森林、智斗巫婆的故事,实则暗含人类生存教育的原始密码,在物质匮乏的农耕时代,儿童如何通过观察、判断与行动获得生存机会,成为故事的核心命题,而在物质丰裕的现代社会中,这个诞生于饥荒背景的童话,恰恰为当下过度保护的教育模式提供了反思的镜像——当生存威胁从饥饿转为精神贫瘠,我们是否仍在培养能够“捡石子认路、用面包屑标记”的独立思考者?

森林困境:被剥夺安全感的童年教育

故事开篇的遗弃场景常被视为父母失职的控诉,实则折射出前工业时代儿童教育的残酷真相:当资源稀缺威胁家族存续时,儿童必须提前掌握独立生存技能,汉赛尔偷听父母对话后收集月光下的白石子,格莱特在危机中冷静推巫婆入炉,这些情节并非单纯渲染儿童的机智,而是展现生存教育中不可或缺的三种能力——信息处理能力(捕捉环境线索)、资源管理能力(合理使用石子与面包屑)、危机决策能力(判断巫婆弱点的瞬间)。

反观当代教育,城市儿童虽无物质匮乏之忧,却在过度规划中失去“森林探索”的机会,美国发展心理学家彼得·格雷的研究表明,1970年代儿童平均每天有4小时自主活动时间,如今骤减至48分钟,当父母用电子定位替代“石子标记”,用标准化答案取代“路径试错”,本质上与用面包车将孩子直接送达糖果屋无异,剥夺了他们发展抗风险能力的机会。

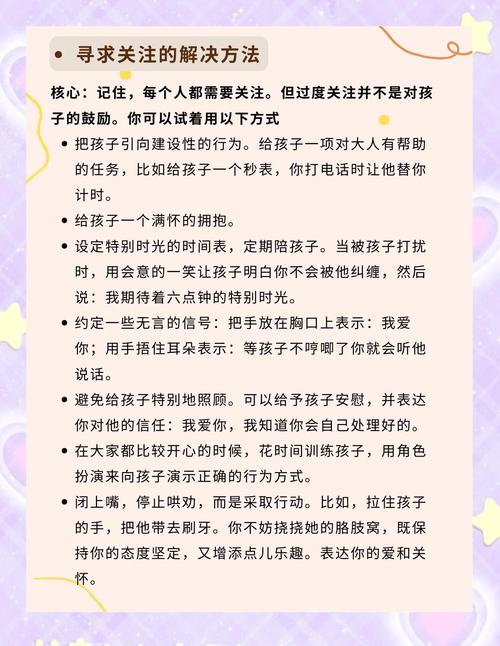

糖果屋陷阱:甜蜜诱惑下的认知麻痹

巫婆用姜饼屋诱捕孩童的经典场景,恰似现代社会的“温柔陷阱”,德国教育学家沃尔夫冈·克鲁克指出:“糖霜外墙与霓虹屏幕具有同质诱惑——它们用即时快感置换深层认知。”当儿童沉浸在短视频的碎片刺激、手游的成就反馈中,其认知模式逐渐趋近于格莱特初见糖果屋时的状态:放弃质疑合理性,沉溺感官满足。

更值得警惕的是,这种“认知麻痹”正从娱乐领域向教育系统渗透,某在线教育平台数据显示,76%的课程通过动画特效与积分奖励吸引学生,但追踪测试发现,此类课程的知识留存率比传统教学低23%,这印证了剑桥大学神经科学团队的研究结论:高频刺激虽能提升短期参与度,却会抑制前额叶皮层的深度思考功能——就像汉赛尔若只依赖面包屑标记,终将被鸟雀啄食而迷失归途。

炉火重生:危机教育的淬炼价值

故事高潮处,格莱特将巫婆推入烤炉的动作极具仪式感,象征着儿童突破保护屏障、直面生存挑战的心理蜕变,日本冒险教育家野本孝藏曾在北海道开展“雪原独行”实验:让10-12岁儿童在安全监控下独立完成3公里雪地穿越,跟踪数据显示,参与者的风险预判能力提升40%,远超对照组,这印证了发展心理学中的“适度危机理论”:儿童在可控风险中积累的失败经验,会转化为神经突触的适应性连接。

这种淬炼教育在芬兰中小学已成体系,森林日”课程要求学生仅凭指南针和地图完成定向越野,教师只干预生命安全事件,这种教育理念与汉赛尔兄妹的森林求生形成跨时空呼应——当儿童必须自己处理迷路、饥饿或突发天气时,他们的多巴胺分泌模式会从“被动接收奖赏”转向“主动解决问题”,这正是抗逆力养成的神经学基础。

归家之路:重建现代教育的“白石子”系统

故事的结尾,兄妹凭借白石子找到归途,暗示着生存教育的终极目标不是永久脱离保护,而是建立可回溯的成长坐标系,在数字化时代重建“白石子”系统,需要从三个维度入手:

- 认知地图构建:借鉴英国“森林学校”理念,通过户外实践帮助儿童建立空间-事件关联记忆,而非依赖GPS的机械导航。

- 风险缓冲训练:如加拿大学校的“生存周”项目,让学生在模拟停电、断网环境中学习基础急救与物资分配。

- 诱惑免疫机制:参考法国中小学的“数字斋戒”课程,通过阶段性脱离智能设备,恢复延迟满足能力。

在荆棘中重织童年底色

当我们将《汉赛尔与格莱特》从童话降维至现实,会发现每个时代都需要特定的生存教育,中世纪儿童用石子对抗饥饿阴影,当代青少年则需用批判性思维破解信息茧房,教育者应当成为“暗中撒石子的人”——不是消除所有荆棘,而是让孩子在穿越荆棘时,学会辨认星辰的方向,毕竟,所有归途,终究要由行走者自己照亮。(全文共2198字)