在江西省某县城中学的围墙外,每天下午总能看到一群特殊的身影:十五六岁的少年穿着松垮的校服,斜倚在褪色的墙砖上吞云吐雾,手机游戏的外放声与粗俗的脏话此起彼伏,这些被街坊称为"二流子"的青少年群体,正在成为基层教育工作者最棘手的课题,2023年某地方教育局的调研数据显示,辖区内14-18岁青少年中,存在明显社会化障碍的群体占比已达7.8%,较十年前上升了3.2个百分点,这个被主流教育体系边缘化的群体,实则是社会转型期教育系统结构性矛盾的集中投射。

社会化断裂的具象表达 在北方某工业城市的老旧社区,17岁的小张已经连续三年保持"昼伏夜出"的生活模式,父亲早逝、母亲外出务工的家庭结构,使他过早失去了稳定的生活坐标,每天下午三点准时出现在便利店门口,与五六个同伴分享廉价香烟和短视频,构成了他全部的生活仪式,这种看似颓废的生活方式,本质上是青少年在传统社会化路径受阻后的本能适应。

基层教育工作者普遍观察到,这类群体存在三个显著特征:首先是时间感知的碎片化,他们的作息完全脱离社会常规节奏;其次是价值体系的虚无化,对传统道德规训表现出集体免疫;最后是社交网络的封闭化,只在同类群体中建立脆弱的情感联结,这些特征共同构成了反社会化的人格拼图。

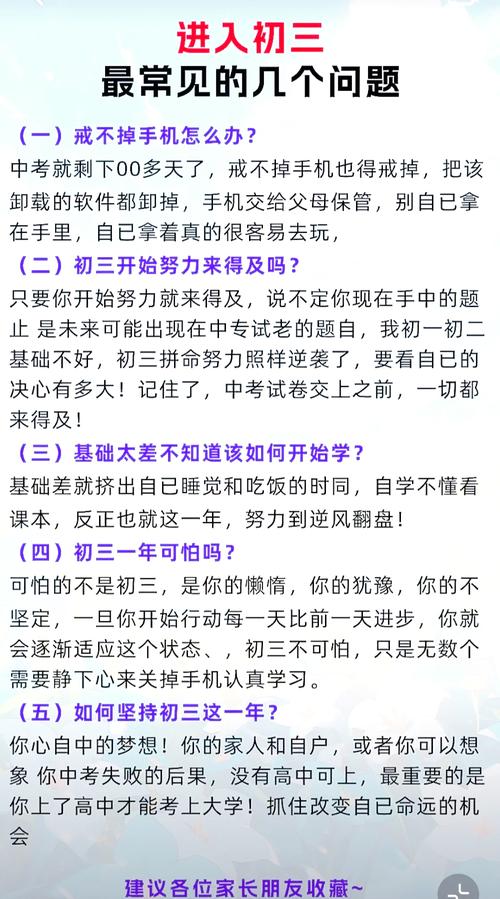

教育系统的结构性失能 在珠三角某外来务工人员子弟学校,王老师每周都要处理数起"教室失踪"事件,这些随父母迁徙的孩子,在城乡教育的断层带中逐渐迷失,现有教育体系对这类学生的应对策略往往陷入两个极端:要么用纪律规训强行矫正,要么放任自流任其边缘化,某地中学的案例显示,强制分流到"问题学生班"的青少年,辍学率反而上升了40%。

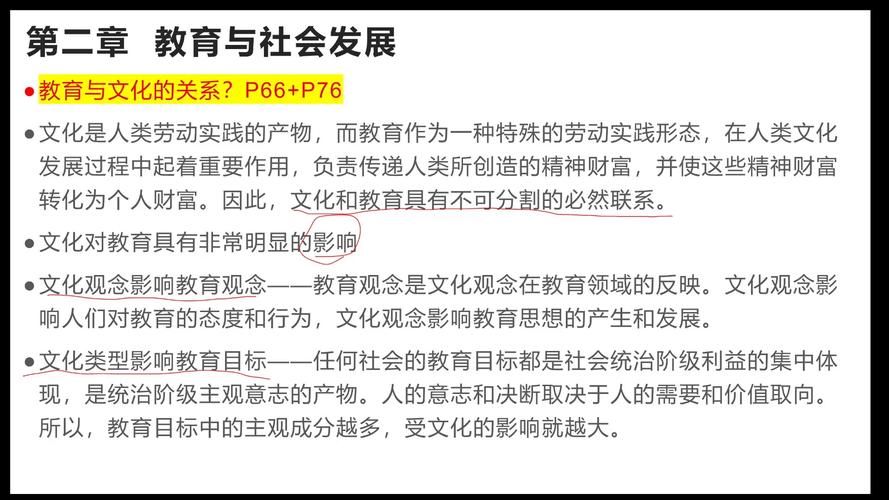

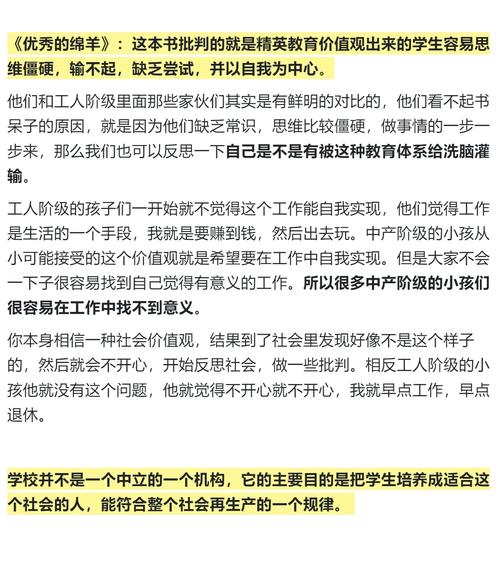

更深层的矛盾在于教育评价体系的单一化,当分数成为衡量学生价值的唯一尺度,那些在标准化赛道上落后的个体,自然被贴上"次品"标签,这种制度性排斥催生了庞大的"教育难民"群体,他们就像流水线上的不合格产品,被系统性地抛入社会边缘地带。

家庭功能的代际衰减 在西南某县城,李姓三兄弟的成长轨迹极具代表性,父亲是长途货车司机,母亲在菜市场摆摊,三个孩子从小学就开始"自我管理",这种"物理在场,情感缺席"的养育模式,导致他们逐步滑向街头群体,研究表明,这类家庭普遍存在情感教育赤字,父母将养育简化为物质供给,却忽视了价值观传递和情感联结的建立。

更值得警惕的是代际传递效应,某北方农村的调查显示,"二流子"群体中62%的父辈同样存在社会化程度低下的特征,这种家庭文化的恶性循环,使得反主流的生活方式被默认为"正常",形成稳固的亚文化传承链。

社会支持体系的系统性重构 广东某民办教育机构的实践提供了有益启示,他们为边缘青少年设计的"社会化补偿课程",包含职业体验、社区服务、艺术疗愈等模块,经过两年实践,参与学生的社会适应能力提升了37%,这种非传统教育模式的成功,印证了多元评价体系的可能性。

教育重构需要三个支点:首先是建立弹性化的评价体系,用"社会化成长档案"替代单一分数评价;其次是构建支持型教育生态,整合学校、社区、企业资源形成教育网络;最后是创新干预手段,运用戏剧治疗、户外拓展等体验式学习重建价值认知,浙江某中学的"城市生存挑战"项目,让学生在48小时无现金生存体验中,显著改善了社会认知能力。

文化土壤的改良工程 在成都某城中村,由大学生志愿者组织的"巷子美术馆"项目,将街头少年的涂鸦转化为社区艺术景观,这种文化赋权策略,成功地将7名长期游荡的青少年重新引向正轨,文化介入的关键在于创造价值认同,让边缘群体在主流文化中找到表达通道。

需要警惕的是亚文化对主流价值的侵蚀,某网络平台的监测数据显示,"躺平""摆烂"类内容的青少年受众正以每年15%的速度增长,这要求教育工作者必须具备文化解码能力,用青少年接受的话语体系进行价值引导,北京某中学开发的"虚拟偶像德育课程",正是这种文化对话的成功尝试。

站在某县城中学的围墙上俯瞰,那群斜倚墙根的身影与操场上的奔跑少年构成鲜明对比,这种分裂景象警示我们:教育不是优胜劣汰的竞技场,而是社会再生产的调节器,当"二流子"不再作为贬义词存在,当教育体系能够容纳多元成长路径,我们才能真正实现"一个都不能少"的教育理想,这需要教育工作者走出围墙,在街头巷尾重构教育现场,用包容的智慧点亮每个迷失的灵魂。