格林童话中《傻小子学害怕》的故事让几代读者印象深刻:一个从未体验过恐惧的少年离家远行,在经历墓地守夜、古堡探险后,终于明白了何为"害怕",这个看似荒诞的寓言故事,在当代教育语境下却展现出惊人的现实意义,当我们发现越来越多的青少年表现出极端冒险行为,或是在虚拟世界中肆意宣泄情绪时,这个诞生于19世纪的故事正以新的方式叩击着现代教育的大门。

童话隐喻下的教育困境 故事主人公的"无知无畏"绝非简单的性格缺陷,在乡村封闭环境中成长的少年,其认知体系完全建立在直接经验之上,父亲用"学不会害怕就滚出家门"的粗暴方式,实质折射出传统教育中对恐惧认知的回避态度,这种教育模式导致的结果是:当少年真正面对危险时,既没有建立风险预警机制,也不具备情绪调节能力,只能通过不断试错来构建对世界的理解。

当代青少年虽不再面临古堡幽灵的威胁,但网络暴力、社交焦虑、升学压力等新型恐惧源正以更隐蔽的方式侵蚀着青少年的心理健康,某重点中学的心理咨询记录显示,超过60%的来访学生无法准确描述自己的恐惧来源,42%的个案存在将焦虑情绪转化为攻击性行为的现象,这些数据印证着现代版"学不会害怕"的困境——不是缺乏恐惧体验,而是丧失了正确处理恐惧的能力。

过度保护催生的"温室效应" 当代家长普遍陷入"安全悖论":用防撞条包裹所有桌角的同时,却放任孩子在社交平台接触未经筛选的信息;精心计算每日营养摄入量,却忽视孩子遭遇挫折时的情绪疏导,某教育机构的跟踪调查显示,在父母过度保护下成长的青少年,其危险预判能力比同龄人低37%,而突发状况下的焦虑指数却高出52%。

这种保护机制制造的认知断层,在青少年进入真实社会时会产生剧烈反弹,2023年某城市青少年法律援助中心受理的案例中,因缺乏风险意识导致的意外伤害案件同比上升28%,更值得警惕的是,部分青少年为寻求刺激,刻意进行高空自拍、极限挑战等危险行为,这种对恐惧的病态追求,实则是长期情感隔离后的补偿机制。

恐惧教育的三维重构路径 真正的恐惧教育不应是简单的恐吓或回避,而需要构建系统的认知框架,神经科学研究表明,人类前额叶皮质要到25岁左右才完全发育成熟,这意味着青少年的风险评估系统天然存在生理性缺陷,教育者需要根据大脑发育规律,设计渐进式的恐惧认知课程。

-

分龄引导机制 学龄前儿童可通过安全情境模拟(如消防演习)建立基础危险认知;小学阶段引入情绪识别训练,使用"恐惧温度计"等可视化工具帮助孩子量化焦虑程度;青春期则需侧重逻辑思辨能力培养,通过案例研讨区分理性恐惧与非理性焦虑,北京某实验学校推行的"恐惧认知阶梯课程",使学生的应急处理能力提升41%,情绪失控发生率下降63%。

-

情境模拟教学 借鉴特种部队的心理训练方法,教育机构可创设"安全危险"场景,例如利用VR技术还原网络暴力现场,让学生在受控环境中体验并学习应对策略,日本某中学开发的"社交恐惧模拟舱",通过人工智能实时生成不同社交场景,有效提升了特殊需求学生的社会适应能力。

-

认知重构训练 引导青少年建立"恐惧-分析-应对"的思维链条,当面对数学考试焦虑时,不是简单强调"不要紧张",而是拆解为"知识掌握度评估-薄弱环节定位-复习策略调整"的理性流程,这种将情绪转化为具体行动方案的方法,在斯坦福大学的青少年心理干预实验中取得显著成效。

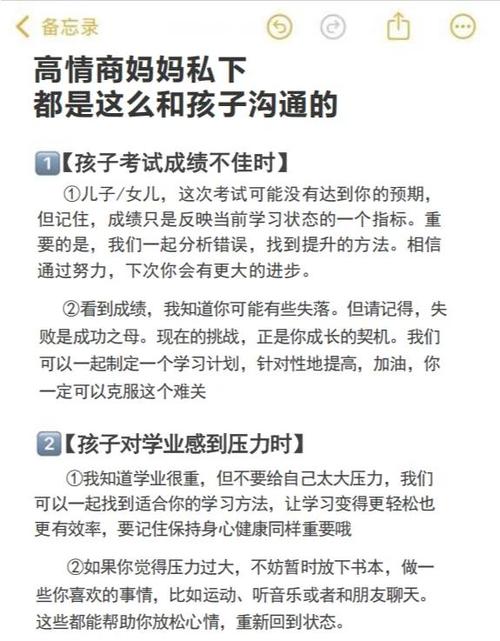

家庭教育的范式转变 父母需要重新理解"保护"的边界,芝加哥大学教育研究中心提出的"3C原则"值得借鉴:Contextualization(情境化引导)——在具体情境中解释风险本质;Companionship(陪伴式体验)——共同面对而非代替承受;Construction(建设性反思)——将恐惧经历转化为成长素材。

某单亲母亲分享的"恐惧日记"法颇具启示:每周与孩子共同记录三个恐惧瞬间,区分"真实的危险"与"放大的焦虑",三个月后,孩子的强迫性检查行为减少80%,自主决策能力明显提升,这种方法暗合存在主义心理学的核心观点:恐惧既是枷锁,也是认识自我的钥匙。

社会支持系统的协同建设 完整的恐惧教育需要社会多维度支撑,芬兰将"风险教育"纳入国家课程体系,学生在基础教育阶段要完成森林定向、冬季生存等必修科目;新加坡推行"焦虑管理认证计划",将情绪调节能力纳入人才评价体系;我国部分城市开始试点"城市探险课程",在专业人员指导下进行地铁应急、街头迷路等生活化训练。

数字时代的教育创新提供了新的可能,某科技公司开发的"情绪心电图"APP,通过可穿戴设备监测生理指标,用游戏化方式指导青少年识别焦虑临界点,这种将生物反馈技术与认知行为疗法结合的模式,正在重塑传统恐惧教育的形式边界。

回望那个执著寻找恐惧的少年,我们突然意识到:真正的勇敢不是无所畏惧,而是明知恐惧仍能理性前行,当教育工作者学会把恐惧视为成长资源而非洪水猛兽,当社会能够提供安全试错的包容空间,当每个青少年都建立起健康的风险认知图谱,我们或许就能培养出既保持探索勇气,又具备生存智慧的"新无畏者",这,或许就是古老童话给予现代教育最珍贵的启示:恐惧教育从来不是培养怯懦者,而是锻造真正的心灵铠甲。