在青藤森林的深处,生活着被称作"胆小鬼"的小刺猬米洛,每当其他小动物在树洞学校参加攀爬课时,它总蜷缩在角落;在集体觅食活动中,它宁可饿着肚子也要避开所有可能的危险,这个被贴上"懦弱"标签的小生命,直到遇见改变它命运的蒲公英老师,才让我们真正理解了"勇敢"在教育中的深层含义。

传统教育对"勇敢"的误读 在树洞学校的评估体系中,勇气被简化成可见的外显行为:能在十秒内爬上橡树顶端的松鼠被评为"勇敢之星",敢在暴风雨中外出的小狐狸获得"勇气徽章",这种单一的评价标准,让米洛这样的孩子始终处于评价体系的末端。

教师们常挂在嘴边的"你要勇敢些",实质上构成了对特殊个体的隐性伤害,当米洛的尖刺无意间划伤同学时,得到的不是对其防御本能的接纳,而是"要学会收起你的刺"的训诫,这种要求所有生命体趋同化的教育方式,正在消解着生物多样性的珍贵价值。

刺猬的觉醒之路 转机出现在蒲公英老师带来的"森林探秘"课程,当所有小动物都在学习如何快速穿越荆棘丛时,米洛发现自己能从容地在尖刺中穿行,这个发现颠覆了传统课堂的认知——在特定情境下,曾被视作缺陷的尖刺竟成为天然防护甲。

在寻找失踪的萤火虫任务中,米洛展现出惊人的夜视能力,它带领团队避开蛇穴,利用敏锐嗅觉找到被困同伴,这次成功不是偶然的运气,而是教育者创造适性发展环境带来的必然突破。

教育现场的三重觉醒

-

能力认知的革命 米洛的案例印证了加德纳多元智能理论在自然教育中的应用,当教师不再用统一标尺衡量所有学生,刺猬的防御系统、猫头鹰的夜视能力、啄木鸟的节奏感都成为独特的智能表现形式,这种认知转变让每个生命体都能找到专属的成长坐标系。

-

评价体系的进化 传统勇气评价的谬误在于将冒险等同于勇敢,真正的教育勇气应该是:知晓风险后仍选择承担的智慧,米洛在洪水来临时没有盲目跳入激流,而是组织弱小动物搭建浮巢,这正是风险评估与利他精神的完美结合。

-

教学设计的重构 蒲公英老师设计的"洞穴迷宫"课程颇具启示:设置多入口、多路径的探索空间,允许学生用不同方式抵达终点,当米洛用滚动方式穿越狭窄通道时,这个曾被嘲笑的动作竟成为通关秘籍,这正是差异化教学的精髓所在。

勇气教育的三维模型

-

认知维度:建立动态勇气观 勇气不是恒定的人格特质,而是随情境变化的动态能力,教育者需要帮助学生建立"勇气账户"概念:在某些领域可能是"富翁",在另些领域或是"新手",这都是正常的成长状态。

-

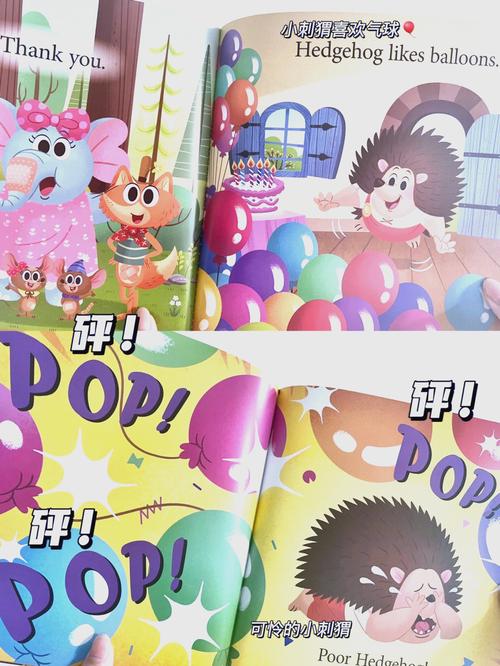

情感维度:培育安全试错空间 为米洛特制的软泥训练场具有象征意义:既能体验翻滚的乐趣,又不会因尖刺伤到同伴,这种精心设计的保护性环境,让特殊需求学生也能获得勇气练习的机会。

-

实践维度:创设真实挑战情境 在"守护松果大作战"中,米洛需要运用防御技能保护食物免受乌鸦抢夺,这种将自身特质转化为优势的教学设计,比空洞的"你要勇敢"说教有效百倍。

现代教育的启示录 米洛的蜕变映射着教育改革的深层命题,当我们在谈论"勇敢的小刺猬"时,实质上是在探讨如何构建尊重差异的教育生态,数据显示,在采用适性教育模式的森林学校,学生的自我效能感提升47%,同伴冲突减少63%。

这个寓言给予教育工作者的启示是多维度的:首先需要解构对"勇敢"的刻板印象,建立多元评价体系;其次要善用学生的独特性,将其转化为教学资源;最重要的是培养成长型思维,相信每个生命体都蕴藏着待开发的勇气潜能。

当米洛最终获得"最佳守护者"称号时,树洞学校的勇气教育完成了质的飞跃,这个称号既是对其防御本能的肯定,更是对教育本质的回归——不是削足适履地改造生命,而是让每个独特个体都能在适切的环境中绽放光彩,正如蒲公英老师在校训石上刻下的箴言:"勇气不是无所畏惧,而是带着恐惧依然能找到属于自己的前行方式。"

在这个强调标准化的教育时代,小刺猬的故事犹如一剂清醒剂,它提醒我们:真正的勇气教育,应该像阳光透过森林树冠那样,以不同的角度照亮每个生命的成长之路,当教育者学会用欣赏的眼光看待那些"与众不同的尖刺"时,或许就能在每一双怯生生的眼睛里,发现闪烁的勇气之光。