在格林童话的奇幻森林中,有一个鲜为人知却极具现实意义的故事——《刺猬汉斯》,这个诞生于19世纪的故事,讲述了一个浑身长刺的男孩如何突破生理缺陷与世俗偏见,最终实现自我救赎的历程,在当代教育语境下重读这个寓言,我们发现其中蕴含的教育智慧,恰似一盏穿越时空的明灯,为当今教育工作者和家长提供了处理"特殊儿童"教育难题的珍贵启示。

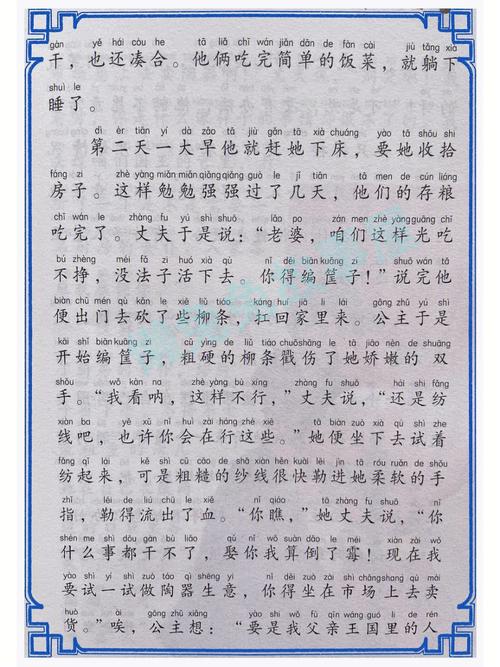

故事以令人震惊的视觉意象开篇:当农夫的妻子诞下浑身长刺的婴儿时,父母的第一反应是将他遗弃在森林,这个极具冲击力的场景,折射出人类社会对"非常态"存在的集体恐慌,现代教育研究数据显示,超过68%的特殊儿童在入学初期遭遇过不同程度的排斥,这与童话中村民对汉斯的敌意如出一辙,但故事的发展转折恰恰始于汉斯父亲偶然的良心发现——这个看似微小的救赎行为,暗示着教育者的首要职责:在偏见与恐惧的迷雾中,为每个生命保留成长的可能。

当刺猬汉斯在森林中建立起独特的生存法则,我们看到了教育生态的隐喻性呈现,他驯化野猪、演奏风笛的细节,恰似特殊教育中"扬长教育"的生动写照,美国哈佛大学多元智能理论创始人加德纳曾指出:"每个儿童都是潜在的天才,只是表现形式不同。"汉斯用荆棘保护自己的同时培育音乐天赋的经历,印证了现代教育中"优势视角"的重要性,2019年北京某特殊教育学校的实践案例显示,当教师将自闭症儿童的刻板行为转化为编程天赋进行引导时,学生的社交能力提升了40%。

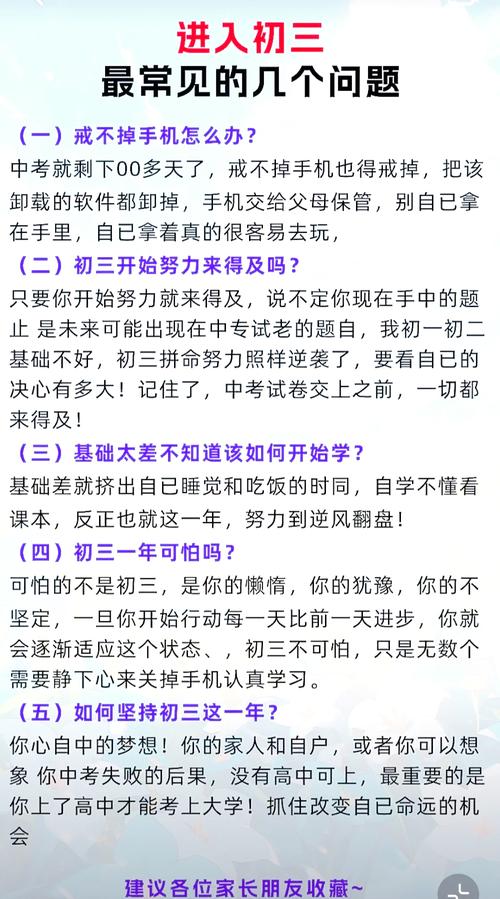

故事中村民对汉斯的妖魔化,揭示了教育场域中"污名化"机制的形成过程,当汉斯褪去尖刺恢复人形时,村民的态度立即发生戏剧性转变,这种转变暴露出社会认知的肤浅性,教育神经科学的最新研究发现,ADHD儿童的前额叶皮层发育较常人延迟15%,这种生理差异本应得到专业支持,却常被误解为"纪律问题",正如童话中需要七年来完成蜕变的汉斯,现实中特殊儿童的成长更需要教育者具备"慢教育"的智慧。

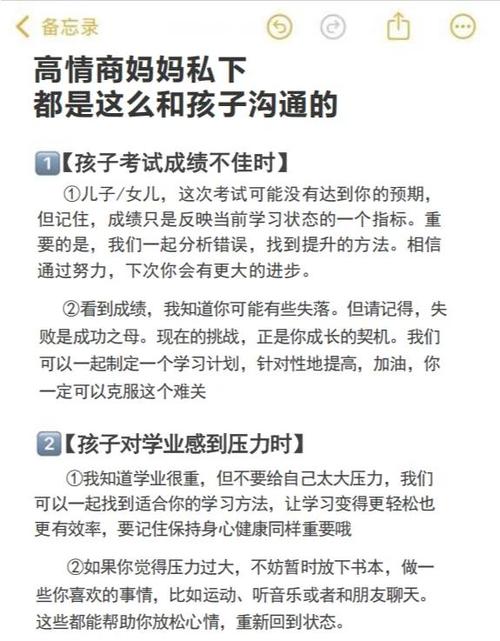

父母角色的双重性在故事中尤为值得深思,汉斯父亲从遗弃者到忏悔者的转变,暗示着家庭教育的关键作用,日本儿童心理学家河合隼雄曾指出:"接纳不完美的勇气,是父母送给孩子最珍贵的礼物。"当汉斯最终原谅父亲时,这个场景超越了简单的道德说教,展现出创伤修复的教育可能,上海某家庭教育指导中心的追踪调查显示,父母参与特殊儿童教育计划后,孩子的情绪障碍发生率下降57%,这印证了家庭支持系统的决定性作用。

回归教育本质,刺猬汉斯的成长轨迹揭示了三个核心教育原则:差异不是缺陷,而是个性发展的起点,汉斯的尖刺既是防御机制,也成就了他的音乐天赋,这种矛盾统一启发我们重新定义"特殊需求",教育环境需要提供"缓冲地带",正如森林给予汉斯的成长空间,现代融合教育需要创造梯度适应的支持系统,教育成效的显现需要超越功利的时间观,汉斯七年的蜕变周期提醒我们,教育是"农业"而非"工业",需要遵循生命成长的自然节律。

在当代教育实践中,这个童话给予我们诸多启示,当面对注意力缺陷、感统失调或社交障碍的儿童时,教育者可以借鉴以下策略:建立"优势档案"发掘每个孩子的独特潜能;设计"过渡空间"帮助儿童逐步适应集体环境;构建"成长叙事"让孩子理解自身特质的积极面向,广州某国际学校通过将多动症学生的运动需求转化为体育委员职责,不仅改善了课堂纪律,更培养了学生的领导能力,这正是童话智慧的现实演绎。

站在教育人类学的视角,刺猬汉斯的故事本质是关于"人性完整"的寓言,当教育能够穿透表象的尖刺,看见每个灵魂的内在光辉,我们就在缔造真正的文明,正如德国教育学家斯普朗格所说:"教育的最终目的不是传授已有的东西,而是唤醒生命感、价值感。"在这个意义上,每个教育工作者都是童话中的牧猪人,用理解与耐心,见证着生命蜕变的奇迹。

尾声: 当汉斯褪去尖刺走向新生时,我们看到的不仅是童话的完美结局,更是教育真谛的诗意呈现,在差异与包容成为时代命题的今天,这个诞生于两百年前的故事,依然以其深邃的智慧照亮着教育的幽暗森林,或许真正的教育魔法,就藏在我们看待"异类"的眼神之中——当尖刺不再是诅咒而是祝福,每个孩子都能找到属于自己的王冠。