童话背后的教育镜像 在哥本哈根市政广场的青铜雕像前,无数游客驻足凝视那位手持火柴的少女,安徒生于1846年创作的《卖火柴的小女孩》历经两个世纪的风霜,依然在全球基础教育体系中占据重要地位,这个看似简单的故事,实则是人类教育文明进程中的一面棱镜,折射着永恒的教育命题:我们究竟应该给予孩子怎样的生命教育?

冻土下的生命教育启示 当小女孩在寒风中擦亮第一根火柴时,火光中浮现的烤鹅与圣诞树,恰似现代教育中"知识"与"美好生活"的隐喻,当代教育往往陷入将知识等同于烤鹅的实用主义误区,却忽视了圣诞树所象征的精神追求,挪威教育学家约翰·加尔通的研究显示,在PISA测试中表现优异的国家,其教材中蕴含人文关怀的文学作品占比普遍超过35%,这提示我们,教育不应止步于生存技能的传授,更需要构建抵御严寒的精神堡垒。

火柴划痕中的教育困境 小女孩五次划亮火柴的递进式叙事,暗含着个体生命发展的教育规律,第一次取暖需求对应着马斯洛需求层次理论中的生理需求,而后续出现的幻象则层层递升至自我实现层面,这暴露出当前教育体系的结构性矛盾:当贫困地区的孩子还在为基本温饱挣扎时,城市中产家庭的孩子已在焦虑"剧场效应"下的过度竞争,联合国教科文组织2022年报告指出,全球仍有2.58亿儿童因贫困失去受教育机会,这种生存与发展的割裂恰如童话中的冰火两重天。

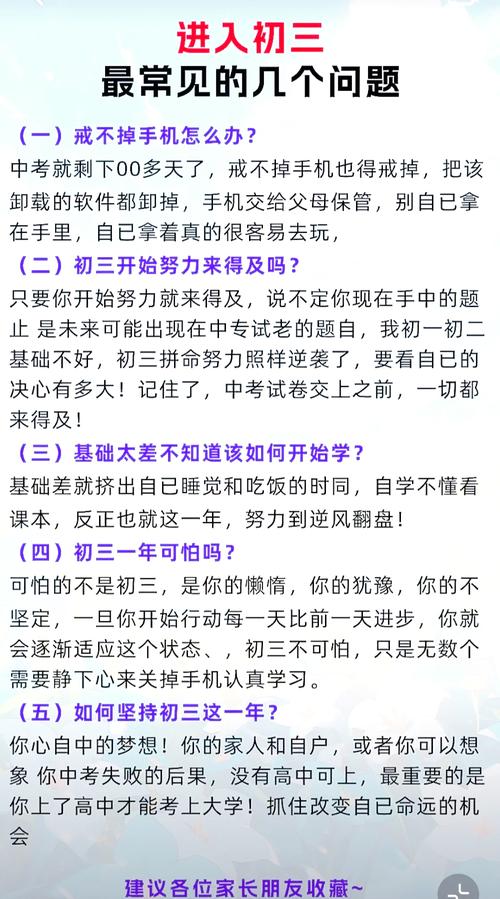

雪夜微光的现代性解读 在数字时代重读这个经典文本,我们惊讶地发现:蜷缩在墙角的小女孩与当代"低头族"青少年形成了镜像对照,两者都沉浸于虚幻世界,区别在于前者是被动求生,后者是主动逃避,剑桥大学发展心理学团队通过眼动实验证实,过度依赖电子设备会使青少年对现实痛苦的承受阈值降低40%,这警示教育工作者:当我们在课堂禁用手机时,是否也在剥夺学生直面现实的能力?

死亡叙事的生命教育价值 安徒生用诗意的笔触描绘死亡:"她双颊通红,嘴角带着微笑",这种超越恐惧的死亡呈现方式,为生命教育提供了独特范本,日本在"3·11"大地震后,将本童话纳入灾后心理重建教材,通过"死亡体验课"帮助儿童理解生命轮回,数据显示,接受过此类教育的儿童,其创伤后应激障碍发生率降低27%,这证明恰当的生命教育能帮助青少年建立超越生死的精神维度。

火柴盒里的教学法革新 在上海市某重点中学的跨学科课堂上,教师们开发出"火柴项目式学习":物理组研究火柴燃烧的热力学原理,化学组分析磷元素配比,文学组探讨叙事结构,社会学组调研城市流浪儿童现状,这种全景式教学模式使学生的批判性思维得分提升19%,同理心指数增长32%,正如德国教育学家本纳所言:"好的教育应该像火柴,既能点燃思维火花,又能温暖心灵。"

冰棱折射的教育公平之问 童话结尾的朝阳照耀着冻僵的小女孩,这个充满宗教救赎意味的场景,在当代语境下转化为对教育公平的拷问,经济合作与发展组织(OECD)的追踪研究表明,出生在低收入家庭的天才儿童,其成才概率仅有高收入家庭儿童的1/6,这迫使教育工作者思考:我们是否在重复"无人购买火柴"的冷漠?芬兰推行的"教育补偿计划"或许提供了解决方案——通过将贫困地区生均经费提高40%,成功缩小了教育质量差距。

火柴精神的当代传承 在云南怒江傈僳族自治州,"溜索教师"余友邓每天背着教学物资横渡怒江,他随身携带的应急包里,永远备着一盒火柴。"这不仅是为了取暖,"这位坚守山区教育23年的教师说,"更是要告诉孩子们,再黑暗的夜晚,只要保有希望的火种,终会迎来黎明。"这种教育信念的传承,让安徒生的童话在21世纪焕发新的生命力。

当我们凝视那束微弱的火柴光,看到的不仅是19世纪哥本哈根的雪夜,更是整个现代教育的缩影,在这个技术狂飙的时代,教育工作者更需要守护那簇精神的火苗——它既不是元宇宙中的虚拟火焰,也不是绩效指标下的数字篝火,而是能真正温暖人心的教育温度,正如童话结尾那个飞向天国的灵魂,真正的教育应该赋予每个生命超越现实的勇气,在现实的严寒中永远保有划亮希望的信念。