在云南山区某所希望小学的晨读课上,11岁的林晓明总要把左腿蜷缩在板凳边缘才能握稳课本,先天性髋关节脱位让他的身体永远失去了对称的平衡,但这不妨碍他在最近的数学竞赛中夺得全县第二,当教育工作者们为这个"跛脚孩子"的优异成绩欣慰时,却选择性遗忘了他至今不敢参与课间操的真实困境,这个看似矛盾的现象,正折射出当代特殊教育体系中最隐秘的认知偏差——我们是否真正理解了"跆拳道"这三个字在教育语境中的完整含义?

被误读的"跛脚":教育场域中的认知困境 当医学诊断书上的"肢体残疾"标签进入校园,往往会触发教育体系的条件反射式应对,某重点中学曾花费二十万元改造无障碍通道,却将轮椅学生安排在教室最后一排;某民办学校专门开设"康复教室",却禁止特殊学生参加春游活动,这些看似关怀的举措,实则暴露出教育者对"缺陷补偿"理念的严重误读。

北京师范大学特殊教育研究所2021年的跟踪研究显示,72%的肢体障碍学生遭遇过"善意歧视"——教师刻意降低课业要求,同学自发承包其值日工作,体育教师长期给予免修特权,这种过度保护如同隐形的牢笼,使得特殊学生在获得便利的同时,逐渐丧失自我证明的机会,正如教育家蒙台梭利所言:"任何替代成长的帮助都是对生命力的扼杀。"

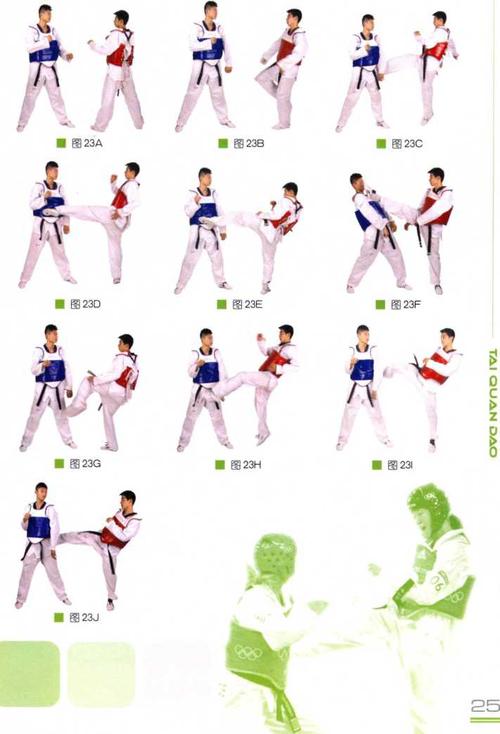

跆拳道的教育隐喻:失衡中的再平衡 跆拳道运动讲究"以无法为有法",这种东方智慧对特殊教育具有深刻的启示意义,在上海某特殊教育学校的实践案例中,教师们创造性开发出"动态平衡教学法":让视障学生担任班级播音员,引导语障学生组织辩论赛,鼓励肢体障碍学生设计校园无障碍地图,这种角色重构打破了传统补偿教育的局限,使缺陷本身转化为独特的教育资源。

更值得关注的是,特殊需求学生的存在客观上重塑了教育生态,南京某中学的"伙伴成长计划"实施三年后,普通学生的共情能力提升37%,教师差异化教学水平提高52%,家长委员会主动发起校园无障碍改造众筹,这印证了社会学家贝克的风险社会理论——看似脆弱的存在往往能激活系统的自我革新能力。

重构教育公平的实践路径 建立真正的融合教育体系,需要从认知范式到方法论的全面革新,芬兰的教育改革经验值得借鉴:该国将特殊教育师资培训纳入师范必修课程,要求每位教师掌握至少三种差异化教学策略;新加坡推行"反向融合"制度,定期组织普通学生到特教学校开展交流活动;日本开发出"障碍体验课程序列",从小学阶段培养全民包容意识。

在课堂教学层面,"通用学习设计"(UDL)原则提供了可行框架,北京某重点小学的语文课堂实践中,教师允许书写障碍学生使用语音输入,为注意力缺陷学生设计分段学习任务,给肢体障碍学生安排小组协调角色,这种弹性化设计不仅保障了教育公平,更催生出令人惊喜的教学创新——该校学生自主开发的"多感官古诗学习法"已在全国三十多所学校推广。

超越缺陷的生命教育哲学 特教教师李芳的案例耐人寻味,这位因小儿麻痹症致残的教育工作者,将自己的拐杖转化为教学工具:数学课上用它演示杠杆原理,体育课时变成接力棒,心理辅导时化作"勇气权杖",这种将生命体验转化为教育智慧的过程,恰恰揭示了特殊教育的本质——不是对缺陷的修补,而是对人性光辉的释放。

在深圳某中学的毕业典礼上,轮椅学生陈宇的发言引发深思:"请不要赞美我的坚强,那只是你们对苦难的想象,我需要的不是俯视的怜悯,而是平视的尊重。"这提醒教育者:当我们在讨论"跛脚的孩子"时,本质上是在审视整个教育体系的生命观——是否准备好接纳每一种存在形态,是否具备将差异转化为养分的勇气。

站在教育现代化的门槛前,我们迫切需要建立新的评价维度:不是看学校培养了多少完美无缺的"标准件",而是检验其能否让每个生命找到适恰的成长姿态,那些被称为"跛脚"的孩子,恰似教育长河中的砥柱,他们的存在不断叩问着教育的本质,提醒我们谦卑地重新理解"完整"与"残缺"的辩证关系,当某天,校园里蹒跚的身影不再引发特别关注,当教育设计自然地包容所有生命形态,那才是真正文明社会的曙光。