7岁男孩小宇在餐桌上用手机播放英语动画片,外婆立刻皱眉"看这洋玩意儿有啥用",父亲却拿出单词卡"现在不学以后怎么考重点",母亲则打着圆场"先吃饭,吃完妈妈陪你读绘本",这个日常场景折射出当代中国家庭教育的深层困境——当三代人的教育理念在餐桌碰撞时,孩子正在经历怎样的认知风暴?

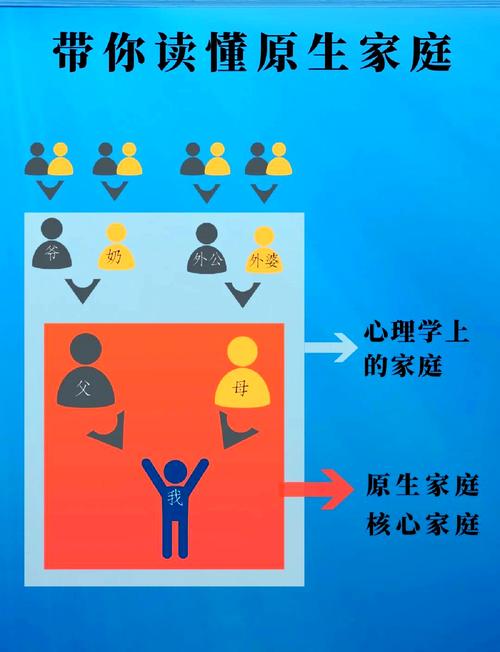

语言生态学视角下的家庭对话场域 现代家庭正在演变为复杂的语言生态系统,根据北京大学家庭研究院2023年的追踪调查,87.6%的核心家庭存在三代同堂现象,形成独特的"教育语言层积岩",祖辈的方言谚语("三岁看老,七岁看小")、父辈的绩效话术("这次考试要进前五名")、孙辈的网络用语("这题太卷了")交织成多维度的语言矩阵。

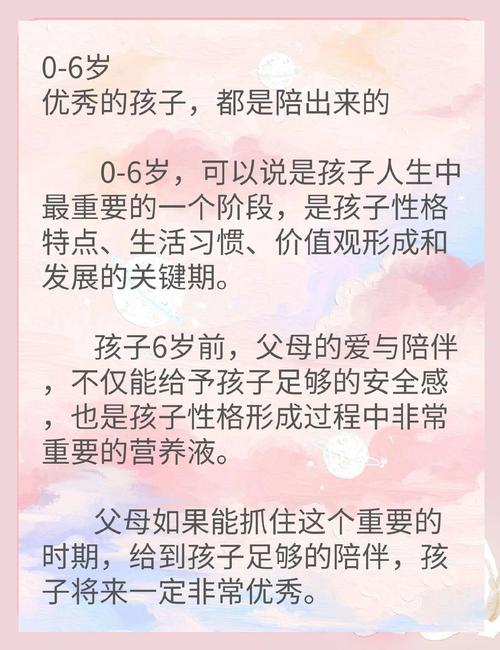

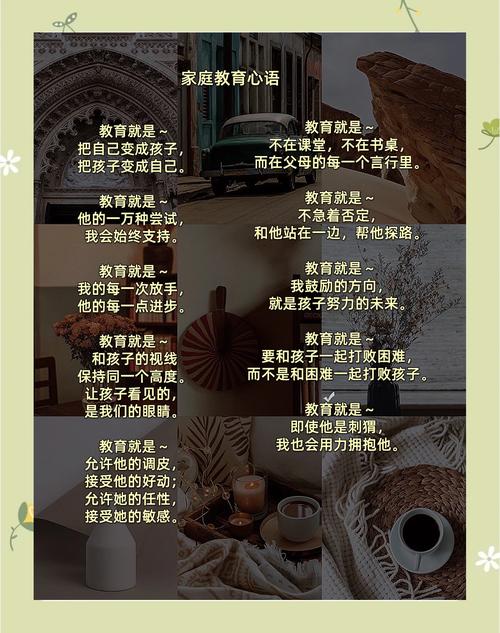

心理学实验证实,儿童在3-12岁期间会无意识建立"语言优先响应机制",当面对"把饭吃完"(祖辈的生存教育)、"吃完做奥数题"(父辈的竞争教育)、"吃完我们看恐龙纪录片"(母辈的素质教育)三种指令时,62%的儿童会选择最具情感温度的表达方式,而非逻辑最合理的建议。

代际对话中的认知冲突图谱

-

时间维度的认知错位 祖辈的农耕文明智慧强调"春种秋收"的延时满足,父辈的工业时代思维追求"季度考核"的即时反馈,子代的数字原住民则习惯"即时点赞"的情感回馈,这种时间认知的断层导致教育目标难以同频,比如面对孩子学钢琴,爷爷说"十年磨一剑",爸爸要求"明年考八级",孩子却期待"拍短视频获赞"。

-

空间概念的范式转换 老一辈的"孟母三迁"式实体空间焦虑(学区房),中年父母的虚拟空间焦虑(网课质量),Z世代子女的元宇宙空间认知(虚拟偶像),构成三维空间的教育博弈,北京师范大学的跨代际研究显示,当祖辈说"去图书馆",父辈说"上在线课",孩子理解中的学习空间实则是B站学习区。

-

价值体系的代际迁移 上海社科院2022年的家庭价值观调研揭示:祖辈教育语言中"奉献""集体"出现频率达38.7%,父辈话语中"个人发展""竞争力"占比51.2%,而青少年自述时"自我实现""兴趣"使用率达69.8%,这种价值重心的偏移,在升学选择时往往引发家庭对话的剧烈震荡。

对话失衡引发的教育并发症

-

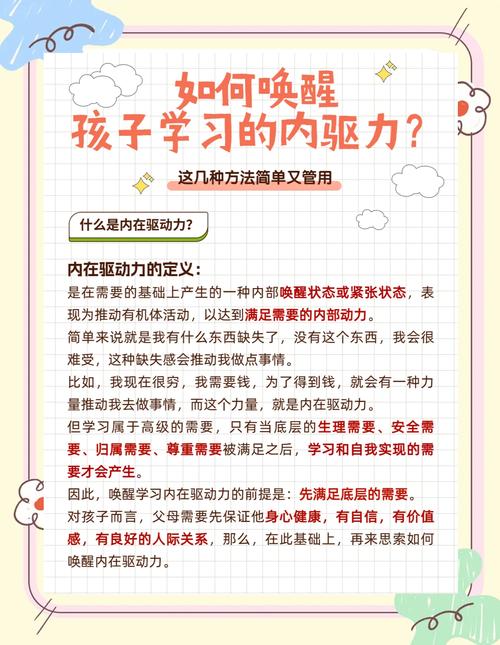

认知过载综合征 南京儿童医院发育行为科数据显示,长期暴露在矛盾教育话语中的儿童,出现选择性注意障碍的概率是普通儿童的2.3倍,当奶奶说"多吃长个",妈妈提醒"控制体重",爸爸强调"补充DHA",孩子的大脑前额叶皮层持续处于决策疲劳状态。

-

情感认知分裂 家庭对话中的价值冲突会导致儿童建立双重情感响应机制,例如面对考试失利,在祖辈面前扮演"知错就改",在父母面前表现"奋发图强",实则内心认同"失败乃常态",这种情感表演性人格在青春期会演变为严重的自我认同危机。

-

元认知能力损伤 哈佛大学教育研究院的实验表明,持续接受矛盾教育指令的儿童,其元认知监控能力较同龄人低17.8%,他们难以建立稳定的思维评估体系,在面临选择时更多依赖即时情绪而非理性判断。

构建家庭对话共同体的实践路径

-

建立教育语言转换器 成都某重点小学推行的"家庭圆桌会议"模式值得借鉴:每月设定教育主题(如责任感培养),三代人分别用自身时代的典型案例阐述观点,最后由孩子担任"翻译官",提炼跨代际的价值公约数。

-

设计代际认知接口 深圳家庭教育指导中心开发的"时空对话"项目取得显著成效:祖辈撰写成长回忆录,父辈制作职业发展图谱,子代创作未来想象画作,通过具象化的代际认知图谱寻找教育理念的最大交集。

-

培育家庭首席学习官 借鉴企业CLO(首席学习官)制度,选拔具备跨代际沟通能力的家庭成员(通常为中年父母)担任教育协调者,其核心职能不是决策而是搭建对话平台,运用"苏格拉底式提问法"引导三代人共同解构教育难题。

未来家庭教育的对话革命 当AI家教逐渐进入家庭场域,人类特有的情感对话价值更需珍视,麻省理工学院媒体实验室的最新研究显示,融合三代人智慧的家庭对话,其教育效能是单一代际教育的3.7倍,这提示我们:教育的真谛不在于代际话语权的争夺,而在于不同时代智慧的创造性融合。

在珠江新城某实验家庭,我们看到这样的场景:爷爷用客家谚语讲解节气,爸爸用经济学原理分析农事,孩子用编程模拟气候变化,三代人共同完成"二十四节气现代化改造"课题,这种跨代际的认知协作,正在重塑家庭教育的本质——从单向灌输变为共同成长。

站在代际对话的十字路口,每个家庭都在书写独特的教育史诗,当我们学会在祖母的絮语中听见生命智慧,在父母的嘱托中理解时代焦虑,在孩子的网络用语中破译未来密码,教育的真谛就在这三重对话的和声中徐徐展开,这不是简单的理念调和,而是人类文明基因的迭代传承,是每个家庭都能书写的教育诗篇。