人类认知彗星的千年历程 在人类文明的启蒙时期,夜空中拖着长尾的神秘天体始终牵动着先民的想象,公元前1057年镌刻在殷商甲骨上的"星孛"记载,是人类最早关于彗星的系统观测记录,古希腊哲学家亚里士多德曾将彗星解释为"地气升腾遇火燃烧",这个错误理论却主导了西方世界长达两千年,直到1577年,第谷·布拉赫通过精密观测证明彗星远在月球轨道之外,才真正开启了人类科学认知彗星的新纪元。

中世纪欧洲将彗星视为"上帝之鞭",这种观念在1664年伦敦大瘟疫期间达到顶峰,然而同一时期的中国,《晋书·天文志》已准确记载了彗尾永远背向太阳的物理特性,东西方文明对同一自然现象展现出的认知差异,恰是科学思维在不同文化土壤中孕育的生动写照。

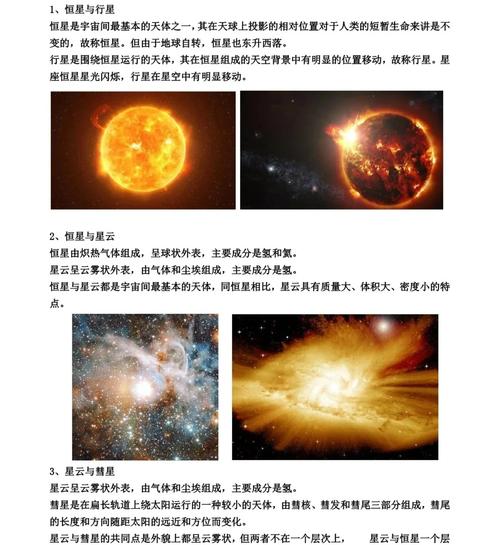

解构宇宙信使:彗星的科学本质 现代天文学将彗星定义为"冰冻的太阳系时间胶囊",典型彗星由彗核、彗发和彗尾构成,其中直径数公里的彗核是保存着原始太阳系物质的冰岩混合体,当彗星接近太阳时,升华的物质形成直径可达10万公里的彗发,在太阳风和光压作用下延伸出数百万公里的离子尾与尘埃尾。

轨道特性将彗星分为短周期(如哈雷彗星)和长周期两类,奥尔特云理论认为,距离太阳5万至10万个天文单位的球状云层中,蕴藏着数以万亿计的原始彗星体,这个由扬·奥尔特在1950年提出的假说,不仅解释了长周期彗星的来源,更暗示着太阳系形成初期的原始状态。

科学革命的见证者 哈雷彗星的周期性回归(76年)在人类科学史上具有里程碑意义,埃德蒙·哈雷运用牛顿力学成功预言其1758年回归,这是科学理论首次精确预测天文现象,当彗星如约而至时,整个欧洲为之震动,实证主义科学观由此确立,1910年的回归更引发全球性科学狂欢,光谱分析首次揭示彗星含有氰化物等有机分子。

20世纪中叶的太空竞赛催生了彗星研究的技术飞跃,1986年哈雷彗星回归时,苏联的"维加"、欧洲的"乔托"和日本的"先驱"号组成人类首个彗星探测编队,最近距彗核仅600公里拍摄到马铃薯状的核心结构,这些影像彻底改变了人们对彗星的传统认知。

生命起源的新线索 1995年海尔-波普彗星带来的重大发现,揭示了彗星与地球生命起源的可能关联,其光谱中检测到的氨基酸前体物质表明,彗星撞击可能为原始地球带来了生命基础材料,2004年"星尘"号探测器采集怀尔德2号彗星尘埃,在其中发现甘氨酸等生物分子,这一发现将地外有机物输送理论推向新高度。

2014年罗塞塔探测器登陆67P/楚留莫夫-格拉西缅科彗星,传回的探测数据显示该彗星水的氘氢比与地球海洋明显不同,这个意外发现虽否定了彗星是地球主要水源的传统假设,却引导科学家重新审视太阳系早期物质分布模型。

文化镜像中的宇宙观 在敦煌莫高窟第61窟的"炽盛光佛经变图"中,唐代画师用22颗彗星图案构建出独特的星象体系,这种将天文观测与佛教宇宙观融合的艺术创作,展现出东方文明特有的认知方式,而在西方,贝叶挂毯上1066年哈雷彗星的刺绣,则成为诺曼征服英格兰的历史见证。

文学艺术中的彗星意象同样耐人寻味,莎士比亚在《裘力斯·凯撒》中借彗星预示剧变,但丁在《神曲》中将彗星比作上帝警示,这些创作折射出人类对未知的永恒思考,现代科幻作品中,彗星常被赋予文明使者的角色,这种转变恰是科学启蒙的具象化表达。

现代教育的启示录 彗星研究为科学教育提供了独特案例,从开普勒定律验证到宇宙化学研究,从轨道摄动分析到天体力学应用,彗星堪称天然的跨学科教学平台,美国NASA的"深度撞击"计划(2005)故意撞击坦普尔1号彗星,不仅获得宝贵科研数据,更通过全球直播激发数百万青少年的科学热情。

在STEAM教育框架下,彗星课题能完美融合科学探究与人文思考,学生通过计算轨道周期理解数学建模,分析光谱数据掌握物理化学知识,研究历史记录培养批判思维,赏析艺术作品提升美学素养,这种多维度的知识整合,正是未来教育发展的方向。

未来探索的新疆界 2021年发射的"彗星拦截者"任务开创了"守株待兔"式探测新模式,这个由欧洲空间局主导的项目将在日地L2点待命,随时拦截闯入内太阳系的原始彗星,这种动态观测策略有望捕获从未经历太阳加热的原始物质,为研究太阳系形成提供更纯净的样本。

随着深空探测技术进步,采样返回任务成为新的研究热点,日本"隼鸟2号"对小行星龙宫的成功采样启示我们,未来对彗星的物质采集将极大推动行星科学研究,私营航天企业提出的"彗星旅游"设想虽显激进,却预示着太空探索商业化带来的新可能。

永恒的对话者 从占星家的预言到量子传感器的分析,从巫师的占卜到超级计算机的模拟,彗星始终是人类认知宇宙的标尺,这个游荡在星际间的冰雪使者,既承载着46亿年前的古老记忆,又映射着人类文明的精神成长,当下一代探测器飞向深空时,我们不仅在探索彗星的奥秘,更在延续着与宇宙对话的永恒追求,这种跨越时空的求索精神,正是科学教育最宝贵的传承。

(全文约1720字)