在幼儿园的家长开放日,一位4岁男孩突然指着班主任隆起的腹部大声问:"老师肚子里有个宝宝吗?是不是吃太多西瓜了?"全场家长哄堂大笑,老师却温和地蹲下来解释:"老师确实有小宝宝了,不过不是西瓜变的哦,是爸爸妈妈相爱的结晶。"这个场景生动展现了儿童语言发展中的两个关键命题:成人如何看待孩子的"语出惊人",以及如何正确引导孩子的语言表达。

童言无忌背后的语言发展规律

儿童语言发展遵循着独特的认知轨迹,3-4岁幼儿正处于"泛灵论"阶段,他们会认真地和布娃娃对话,认为云朵是天空的眼泪,这个阶段的语言特点呈现强烈的具象思维,孩子用已知经验解释未知世界,就像案例中的男孩用"吃西瓜"理解怀孕现象。

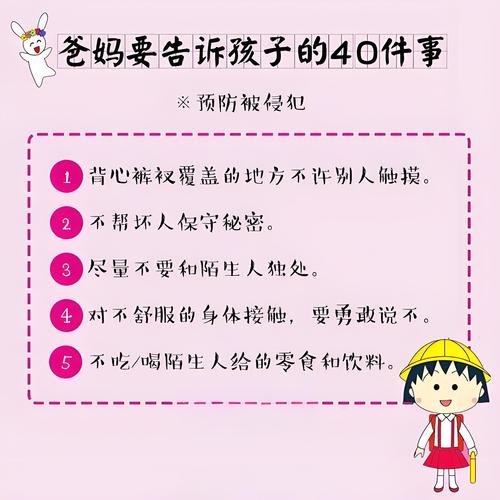

神经科学研究显示,5岁前儿童的前额叶皮层尚未发育成熟,导致他们难以有效过滤和修饰语言,美国儿童发展协会的跟踪调查发现,83%的3-6岁儿童都曾有过令成人尴尬的语言表达,这些"惊人之语"实际上是认知发展的必然产物,而非刻意冒犯。

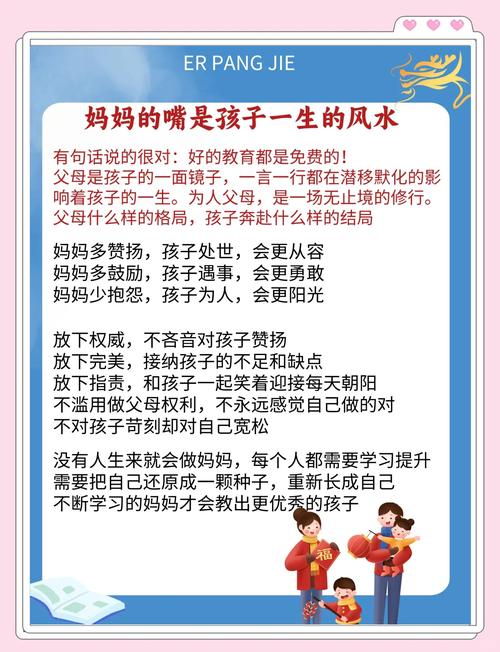

家庭语言环境对儿童表达方式的影响远超想象,哈佛大学教育学院的研究表明,经常参与成人深度对话的儿童,其语言复杂度比同龄人高出40%,就像幼苗需要适宜的光照,孩子的语言发展需要真实而丰富的交流土壤。

成人应对童言常见的三个误区

当孩子说"妈妈好胖"时,超过60%的家长会立即训斥,这种应激反应会让孩子将语言表达与羞耻感建立错误联结,儿童心理学家艾莉森·高普尼克指出,粗暴打断会使孩子失去发展元语言能力的机会,即反思和调整语言表达的能力。

教育机构调查显示,42%的教师习惯用"大人说话小孩别插嘴"压制孩子的表达欲望,这种权威压制不仅阻碍语言发展,更可能造成情感疏离,就像被修剪过度的盆景,孩子的思维活力会在压抑中逐渐枯萎。

在科技公司工作的张先生,每次5岁女儿提问都立即用手机搜索标准答案,这种知识灌输型回应正在制造新型语言障碍——孩子逐渐失去主动思考的勇气,变成被动的信息接收器,真实的语言发展需要留白,需要试错的空间。

构建滋养型语言环境的实践策略

面对"太阳为什么会落山"的提问,智慧的回答不是科普地球自转,而是反问"你觉得呢?",这种苏格拉底式对话能激活孩子的思维潜能,英国语言学家研究发现,经常被反问的儿童,其因果推理能力比直接获得答案的儿童强2.3倍。

在亲子阅读时,不妨把"小红帽遇到大灰狼"的故事改编成开放结局,这种语言游戏能培养孩子的叙事能力和创造性思维,台湾教育部的实验证明,每周进行3次故事改编游戏的孩子,语言流畅性提升27%。

建立家庭"无评判日"是个绝妙创意,每周设定特定时段,允许所有家庭成员自由表达而不受批评,这种安全区的创设,就像为语言发展装上保护气囊,实践该方法的家庭,孩子主动表达意愿提升65%。

教育者应有的语言观重塑

儿童语言发展研究揭示,6岁前孩子平均每天提出73个问题,但得到深入讨论的不足20%,这个数据警示我们:不是孩子的话太多,而是成人倾听的耐心太少,真正的教育智慧在于把每个提问都视为思维发展的契机。

日本保育园推行的"3分钟完整倾听"制度值得借鉴,要求教师每天至少与每个孩子进行3分钟不受干扰的对话,实施该制度半年后,儿童语言表达能力标准差缩小41%,证明平等对话对语言发展的重要作用。

未来教育的方向,是建立"容错型"语言成长系统,就像书法练习需要描红本,语言发展需要试错空间,美国蒙台梭利学校的"语言实验角"做法值得推广,专门设置自由表达区域,让孩子在安全环境中探索语言边界。

站在发展心理学的视角重新审视,那些曾令我们尴尬的"童言无忌",实则是认知飞跃的信号弹,当我们学会用成长型思维解码儿童语言,就能在那些看似稚嫩的表达中,发现思维进化的璀璨光芒,教育的真谛,不在于修剪语言的枝桠,而在于培育能让思想自由呼吸的森林。