在丹麦作家安徒生的童话中,有一双能让人体验不同人生的魔法套鞋,当这双"幸运的套鞋"出现在教育领域,却折射出令人深思的现实——某些与生俱来的"套鞋"正在悄然改写孩子们的命运轨迹。

教育起点的"套鞋差异" 在北方某重点中学的入学仪式上,两个同龄孩子形成鲜明对比:小宇能用流利英语与外教对话,熟练演奏钢琴协奏曲;小杰则连标准的普通话都带着乡音,最熟悉的运动是课间操,这种差异源于他们脚上无形的"套鞋":小宇父母是大学教授,家中藏书三千册,每年两次海外游学;小杰父母是进城务工人员,全家蜗居在15平米的出租屋。

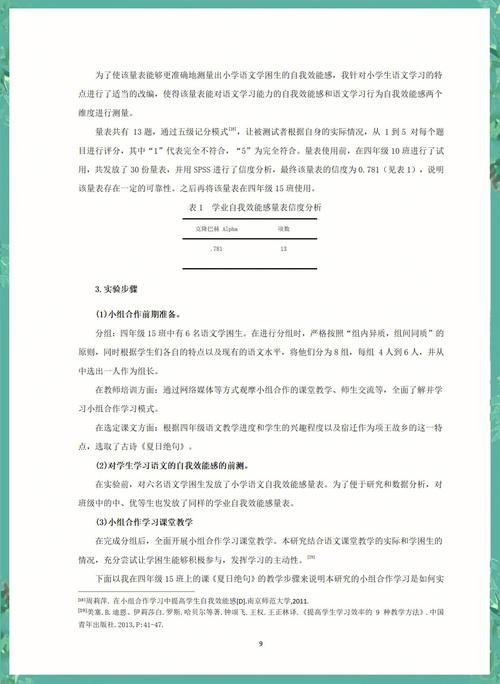

这种文化资本的代际传递,在OECD组织的PISA测试中得到印证:中国社会经济地位前25%的学生,其阅读成绩平均比后25%高出103分,差距超过经合组织国家平均水平,更值得警惕的是,这种差距在小学阶段就已显现,北京师范大学2019年基础教育质量监测显示,重点小学一年级学生的词汇量是普通学校学生的1.8倍。

"套鞋特权"的运作机制 优质教育资源的集聚效应正在形成封闭循环,以某省会城市为例,排名前5%的小学集中了全市40%的特级教师,这些学校的学生获得省级科创竞赛奖项的概率是普通学校的17倍,当这些孩子进入初中,他们携带的不仅是奖状,还有经过系统训练的创新思维和表达能力。

课外教育的军备竞赛加剧了不平等,中国教育财政科学研究所数据显示,一线城市家庭年均教育支出达8.7万元,其中76%用于课外培训,当海淀妈妈们为孩子预约每小时800元的奥数私教时,山区教师还在为全班筹钱购买课外读物,这种投入差异直接反映在学业表现上:参加课外辅导的学生,其考入重点高中的概率是未参加者的3.2倍。

打破"套鞋诅咒"的实践探索 浙江省推行的"教育共同体"改革提供了新思路,将211所城镇学校与430所农村学校结对,共享教师资源与课程体系,实施三年后,参与改革的农村学校本科上线率提升23%,涌现出57名考入清华北大的寒门学子,这种制度设计如同为所有孩子定制了适配的"教育套鞋"。

教育技术的革新正在重塑资源分配模式。"三个课堂"项目通过专递课堂、名师课堂和名校网络课堂,已让11.8万所偏远学校共享优质课程,云南禄劝县民族中学引入成都七中的直播课后,本科上线率从5%跃升至65%,这种突破时空限制的解决方案,让"幸运套鞋"具备了可复制性。

构建教育公平的新生态 教师轮岗制在深圳的实践证明了制度创新的力量,规定教师在同一学校任职不得超过9年,高级教师必须完成3年薄弱校支教经历,政策实施后,原特区外学校学生考入"四大名校"的比例从4%提升至19%,这种流动机制打破了优质教育资源的固化状态。

新时代的教育公平需要全社会共同编织安全网,上海推行的"学业帮扶云平台"整合了2.3万名大学生志愿者,为6.7万困难家庭学生提供免费在线辅导,北京某基金会发起的"梦想书包"项目,5年内为30万乡村儿童配送定制化学习资源包,这些努力正在将"幸运套鞋"转化为普惠性的公共产品。

教育公平不是削峰填谷的均质化,而是让每双"套鞋"都能找到合适的跑道,当我们看到贵州"天眼少年"黄章通过慕课学习射电天文知识,看到凉山彝族女孩阿衣凭借"双师教学"考入中央民族大学,就能明白:真正的教育公平,是让每个孩子都有机会编织属于自己的"幸运套鞋"。

这需要政策制定者打破资源壁垒,教育工作者创新教学方法,社会各界提供支持网络,唯有如此,教育才能真正成为照亮人生的明灯,而非放大差异的棱镜,当我们携手拆除那些隐形的门槛,安徒生笔下的魔法套鞋,终将变成每个孩子触手可及的现实。