五月的家庭聚会上,表妹突然提到:"你们发现没?大姑这两年总说牙疼,每次吃饭都躲在厨房里喝粥。"这句话像投入池塘的石子,激起一圈圈涟漪,亲戚们这才惊觉,那位年轻时最爱啃甘蔗的姑妈,已经三年没在餐桌上吃过完整的饭菜,这个被戏称为"牙痛姑妈"的群体,正悄然成为每个中国家庭挥之不去的隐痛。

沉默的牙齿:被忽视的中老年健康防线 在社区卫生服务中心的候诊区,62岁的李淑芬第三次将挂号单折成纸鹤,她的右下颌磨牙持续隐痛三个月,却始终觉得"忍忍就过去",这种心态折射出我国中老年群体普遍存在的口腔护理误区,中华口腔医学会2022年数据显示,50岁以上人群牙周病患病率高达87.3%,但主动就诊率不足30%,牙齿作为人体最坚硬的器官,却在衰老过程中最先遭遇系统性失守。

传统观念中的"老掉牙"认知,像无形的枷锁禁锢着两代人,65岁的退休教师王建国坦言:"孙子补颗牙花三千不心疼,自己装副假牙超过五百就觉得贵。"这种代际差异背后,是根深蒂固的"牙齿消耗品"思维,殊不知,一颗缺失的磨牙会导致邻牙倾斜、对颌牙伸长,五年内可能引发颞下颌关节紊乱等全身性疾病。

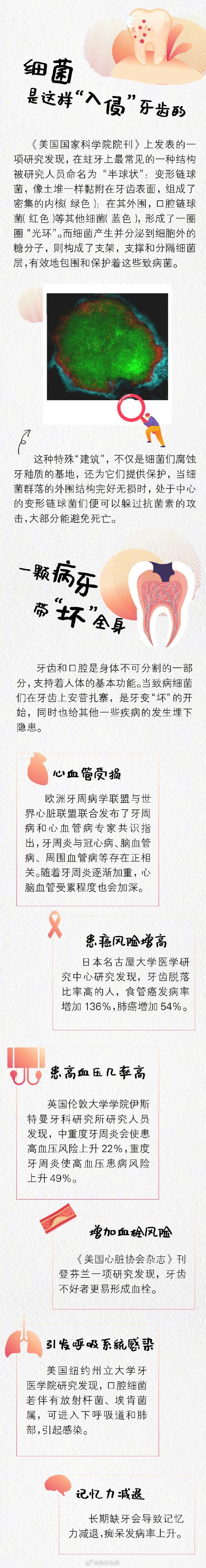

疼痛背后的多米诺骨牌 张美兰的病例极具代表性,这位58岁的超市理货员起初只是牙龈出血,半年后发展成牙齿松动,当她在子女坚持下就诊时,牙槽骨吸收已达60%,像她这样的患者,往往要经历"讳疾忌医-自行用药-急性发作"的三部曲,口腔疾病引发的连锁反应远超想象:咀嚼效率下降导致胃肠负担加重,牙周致病菌可能随血液引发心内膜炎,前牙缺失造成的面容塌陷更会加剧社交焦虑。

经济考量与医疗恐惧形成双重桎梏,在三四线城市,仍有老人相信"牙疼拔掉就好",却不知种植牙需要3-6个月愈合期,某三甲医院口腔科主任透露:"很多老人把看牙恐惧投射为'怕给子女添麻烦',实际上延误治疗造成的后续花费往往更高。"

破局之道:从家庭到社会的立体干预 深圳福田区的"银龄护齿计划"提供了新思路,社区卫生站联合专业机构,为辖区老人建立终身口腔档案,通过定期提醒、免费检查、阶梯补贴等方式,三年内使老年义齿佩戴率从17%提升至43%,这种政府主导的预防性医疗,正在扭转"小病不治,大病难医"的恶性循环。

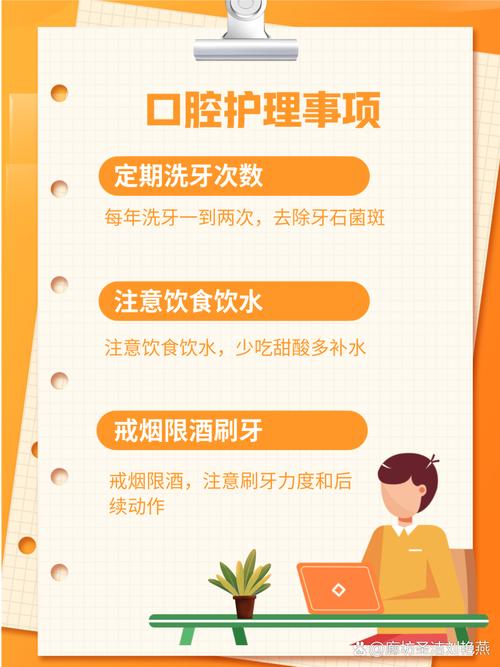

家庭场景中的细微改变更具温度,上海白领陈薇为父母购置的电动牙刷,起初被埋怨"浪费钱",但三个月后父亲主动要求更换刷头,这种润物无声的健康教育,往往比强硬劝说更有效,日本推行的"8020运动"(80岁保有20颗牙齿)证明,日常护理结合专业指导,可使牙列完整率提升3倍以上。

重构认知:牙齿是生命质量的晴雨表 在杭州某养老社区,72岁的赵志刚参加口腔健康讲座后,开始用牙线清理邻面间隙,这个简单的改变,让他摆脱了困扰多年的口臭问题,越来越多的案例表明,牙齿健康与老年生活质量呈正相关,能自由咀嚼的老人,营养摄入更均衡;保有自然牙列的长者,患阿尔茨海默病的风险降低19%。

现代牙科技术的发展正在打破年龄壁垒,即刻种植、all-on-4等技术让80岁老人也能重获咀嚼功能,生物活性材料使牙体修复更符合生理特性,但比技术突破更重要的是观念革新——牙齿不该是疼痛时才被关注的器官,而是需要终生维护的健康资产。

从"姑妈的牙齿"到代际对话 当28岁的程序员小林带着父亲体验数字化种植牙时,父子俩第一次在诊室里并肩而坐,这种跨越代际的健康互动,正在重构中国家庭的沟通模式,口腔健康成为亲情纽带的新载体,子女的耐心解释消解着父辈对现代医疗的陌生感,长辈的积极配合则传递着对生命的珍视。

在老龄化加速的今天,"牙痛姑妈"现象恰似一面多棱镜,折射出医疗资源分布、健康观念变迁、代际关系重构等多重命题,当我们开始认真讨论姑妈的牙齿,本质上是在探讨如何让每个生命阶段都保有尊严与质量,牙齿的咀嚼声,终将汇成时代进步的协奏曲。

(全文共1278字)