(全文共2097字)

文明长河中的星期起源

在墨西哥国立人类学博物馆的展柜里,陈列着阿兹特克文明的太阳石浮雕,七个同心圆层记录着这个古老文明对时间周期的独特认知,当我们站在当代教育视角审视每周七日的制度时,这个看似寻常的时间划分单位,实则承载着人类文明跨越五千年的智慧积淀。

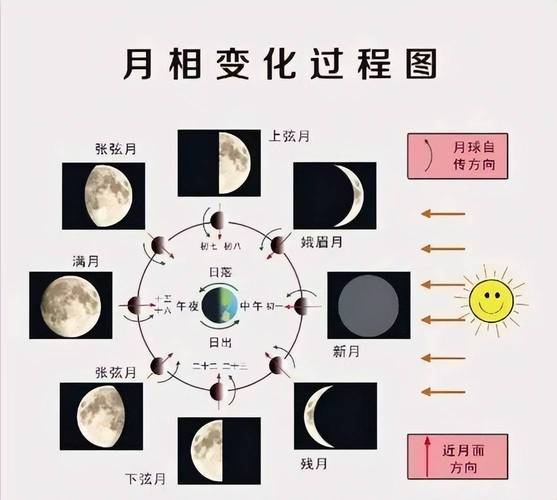

公元前2000年的两河流域,古巴比伦天文学家在观测月相时发现,月亮每七天完成一个盈亏周期,他们将这七天分别对应肉眼可见的七颗天体:太阳、月亮、火星、水星、木星、金星和土星,这种将天体运行与生活节律相结合的时间划分方式,经由腓尼基商人传播到古埃及,最终在犹太教经典中固化为"七日创世"的神圣周期。

东方文明对星期制度的建构同样独具特色,中国先秦时期的《周易》已出现"七日来复"的卦辞,汉代形成的二十八宿体系将天空划分为四象七宿,敦煌莫高窟第61窟的宋代壁画中,保存着完整的"七曜星神"图,印证了佛教东传过程中对本土历法的影响,这种天文观测与人文信仰的交织,使得星期制度在不同文明中呈现出多元形态。

文化棱镜中的星期命名

翻开牛津大学图书馆珍藏的9世纪《盎格鲁-撒克逊编年史》,在记载阿尔弗雷德大帝改革教育的段落旁,现代读者会惊讶地发现当时使用的星期名称:Tiwesdæg(战神日)、Wodnesdæg(奥丁日)等,这些源自北欧神话的称谓,在诺曼征服后与拉丁语系名称融合,最终演变为今日英语中的Tuesday(火星日)、Wednesday(水星日)等现代星期名称。

东亚文化圈则展现出截然不同的命名逻辑,日本正仓院文书中的唐代历法抄本显示,中国早在南北朝时期就采用"七曜日"命名法:日曜日、月曜日直至土曜日,这种命名方式随遣唐使传入日本,至今仍在日语中完整保留,朝鲜半岛的星期称谓则兼具天文与五行元素,平壤民俗博物馆收藏的15世纪《训民正音》木刻版中,"水曜日"的注解特别强调其与北方玄武的对应关系。

现代社会的星期制度重构

1873年明治政府颁布的《改历诏书》,不仅将日本历法从太阴历转为太阳历,更将星期日确立为法定休息日,这个看似简单的行政命令背后,是工业化时代对时间管理的革命性需求,德国社会学家韦伯在《新教伦理与资本主义精神》中指出,星期制度的确立使劳动时间从自然节律中剥离,形成可量化、可重复的生产单元。

当代教育体系中的星期制度呈现出双重特性:联合国教科文组织2020年发布的《全球教育监测报告》显示,193个成员国中87%采用周五日或周六日双休制;伊斯兰教国家普遍将周五作为主麻日,以色列学校则实行周日到周四的教学周,这种差异在跨国教育合作中常引发有趣的碰撞,如迪拜国际学校需要同时协调基督教、伊斯兰教和犹太教的不同节日安排。

教育时空中的星期实践

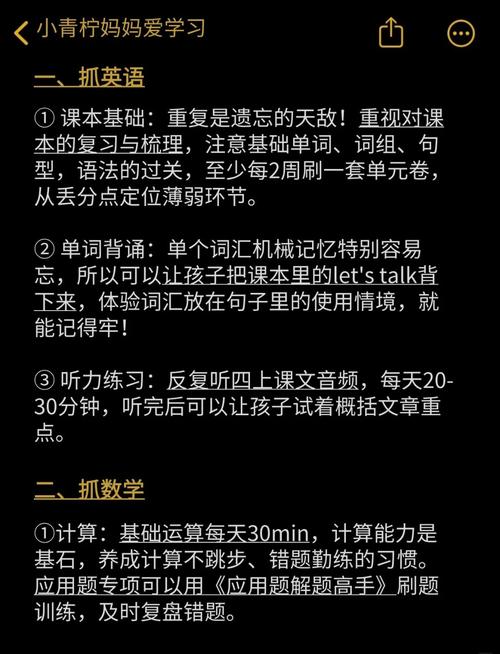

在哈佛大学教育学院的时间管理实验室,研究人员通过可穿戴设备追踪发现,学生认知效率呈现明显的周周期波动:周二上午10点的逻辑推理能力达到峰值,周四下午的创造力表现最佳,这些发现促使教育者重新思考课程表的编排逻辑,新加坡南洋理工大学附属中学已将核心课程集中在周二至周四,周一和周五则安排实践类、拓展类学习项目。

芬兰基础教育改革中推行的"现象教学周"更具创新性,赫尔辛基市立小学的实践案例显示,教师将传统按学科划分的课程表改为按主题模块组织:周一的"自然探索日"整合生物、地理和物理知识,周三的"社区实践日"则融合社会学、经济学内容,这种打破学科界限的星期课程结构,使知识习得更贴近真实问题情境。

星期制度的教育人类学观察

在云南泸沽湖畔的摩梭人村落,传统的"十三日周期"正在与现代星期制度产生微妙互动,当地民族学校的教师创新性地设计出"双历法对照课程",既保持本民族时间认知的传统,又帮助学生建立现代时间观念,这种文化调适过程揭示出:星期制度不仅是时间管理工具,更是文化认同的重要载体。

日本教育学家佐藤学在《学校的挑战》中记录了一个发人深省的案例:某东京小学在重建震毁校舍时,刻意打破"周一升旗仪式"的惯例,改为每日清晨的十分钟冥想,这个改变不仅缓解了学生的周一焦虑症,更引发教育者对制度性时间规训的深刻反思,数据显示,调整后学生的迟到率下降37%,课堂专注度提升29%。

未来教育的星期图景

慕尼黑工业大学与麻省理工学院联合开展的"弹性学习周期"实验项目,正在挑战传统星期制度的边界,参与实验的学生根据个人生物节律自主安排学习模块,智能系统通过脑电波监测自动生成个性化课表,初步数据显示,这种去星期化的时间管理使学习效率提升41%,但同时也暴露出集体协作困难等新问题。

在虚拟现实教育场景中,星期概念正在发生根本性变革,北京师范大学未来教育中心开发的"时间折叠"系统,允许学生在虚拟空间中体验不同文化的时间体系:上午在遵循犹太历法的课堂讨论,下午进入按玛雅卓尔金历运作的虚拟实验室,这种跨时间维度的学习体验,正在重塑学生对文化多样性的认知方式。

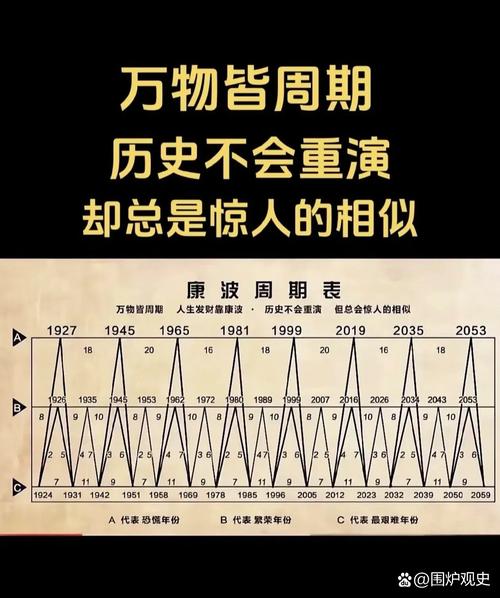

当我们凝视大英博物馆收藏的明代航海星盘,那镌刻着二十八宿与七曜的青铜刻度,仿佛看见不同文明对时间认知的智慧结晶,在人工智能与量子计算重塑时空概念的今天,星期制度依然保持着强大的文化韧性,它不仅是人类丈量时间的标尺,更是文明传承的基因图谱,未来的教育者既要理解这种制度的历史重量,更需保持创新求变的勇气,在守护文化根基与拥抱时代变革间找到平衡支点。