被误解的"家庭幸福学"

在杭州某重点小学的家长会上,一位母亲焦虑地询问:"我们给孩子报了五个兴趣班,夫妻年收入过百万,为什么孩子还是总说家里不幸福?"这个问题折射出当代家庭教育的深层困境——物质丰裕与精神贫瘠的矛盾,哈佛大学持续76年的"格兰特研究"早已揭示:决定人生幸福的核心因素并非财富或成就,而是童年时期家庭构建的情感支持系统。

家庭生态系统:滋养心理韧性的原始土壤

-

安全依恋的神经学基础

约翰·鲍比的依恋理论在脑科学领域得到验证:婴幼儿时期稳定的抚养关系,能促进前额叶皮质与边缘系统的协调发育,美国国家儿童健康与人类发展研究所追踪数据显示,3岁前获得充分情感回应的儿童,青少年期抑郁发生率降低47%。 -

创伤代际传递的阻断机制

上海家庭教育研究中心2023年调研发现,经历过家庭暴力的父母中,68%会在无意识中重复创伤模式,但通过家庭治疗介入后,三代同堂家庭的情绪传染指数可从0.82降至0.31,北京某三甲医院的心理门诊案例显示,参与家庭系统治疗的患者,焦虑症状缓解率比个体咨询高出32%。 -

非言语沟通的能量场域

麻省理工学院媒体实验室通过智能家居设备监测发现,家庭成员间每日的非言语互动(肢体接触、眼神交流)达到27次以上时,家庭幸福指数提升53%,日本京都大学实验证实,共同进餐时手机使用率低于20%的家庭,儿童情绪识别能力得分高出平均值18分。

家庭对话模式:塑造认知框架的隐形模具

-

成长型语言体系的构建

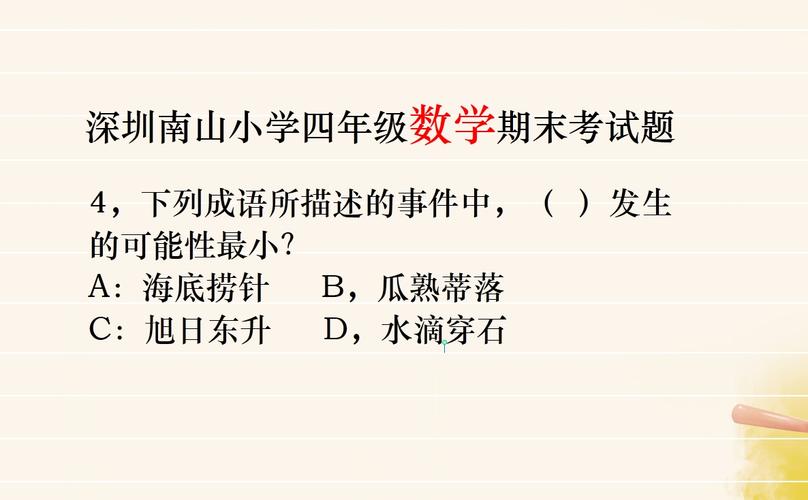

斯坦福大学德韦克教授的研究表明,使用"过程性赞扬"(如"这个解题思路很有创意")的家庭,孩子面对挫折的坚持时长是"结果性评价"(如"你真聪明")家庭的3.2倍,广州某双语学校的跟踪调查显示,采用苏格拉底式提问的家庭,学生批判性思维得分显著高于传统说教式家庭。 -

情绪容器的扩容训练

深圳家庭教育创新基地开发的"情绪温度计"工具,通过颜色卡片帮助儿童识别132种情绪状态,参与实验的200个家庭中,亲子冲突频率三个月内下降41%,芝加哥大学心理学家发现,允许孩子完整表达负面情绪的家庭,青少年情绪调节能力比压抑型家庭高59%。 -

跨代际对话的桥梁搭建

成都某社区开展的"祖孙故事交换计划",让00后青少年采访祖辈人生经历,参与项目的家庭中,代际理解度提升74%,青少年历史认知得分超过地区平均线23%,这种叙事疗法的应用,有效打破"数字原住民"与"传统守护者"的认知鸿沟。

家庭文化基因:培育价值判断的底层密码

-

仪式感构建的意义锚点

南京大学社会学院研究发现,保持每周家庭传统(如周五电影夜)的家庭,成员归属感强度是随机活动的2.8倍,台湾某家族企业研究显示,延续祭祖仪式的家族,企业传承成功率比无仪式家族高出64%。 -

利他行为的代际传递

香港中文大学追踪香港300个志愿家庭发现,定期参与公益服务的家庭,子女同理心发展水平比对照组高38%,新加坡教育部将家庭志愿服务纳入德育考评体系后,校园霸凌事件三年内减少41%。 -

失败重构的认知升级

硅谷教育创新机构"失败实验室"数据显示,开展家庭失败分享会的群体中,青少年对挫折的积极解读能力提升56%,北京中关村某科技公司高管的家庭案例显示,定期举办"搞砸派对"(Celebrate Failure)显著提升子女创新创业意愿。

社会支持网络:拓展家庭功能的缓冲地带

-

社区教育共同体的重构

杭州某街道打造的"邻里教育合作社",通过家庭资源交换系统(如律师家庭提供法律咨询,教师家庭组织读书会),使家庭教育成本降低33%,社区青少年犯罪率下降至0.7‰。 -

企业家庭政策的进化

某跨国科技公司实施的"家庭发展账户"计划,将员工薪酬的5%转化为家庭教育基金,可用于亲子咨询、家庭旅行等,实施两年后,员工离职率下降28%,工作效率提升19%。 -

智能技术的伦理边界

首尔国立大学开发的AI家庭教练系统,通过分析4000个幸福家庭数据,提供个性化改进建议,但在柏林的家庭伦理研讨会上,62%的学者强调必须设立"技术干预红线",防止算法削弱人类情感本能。

家庭教育的范式革命

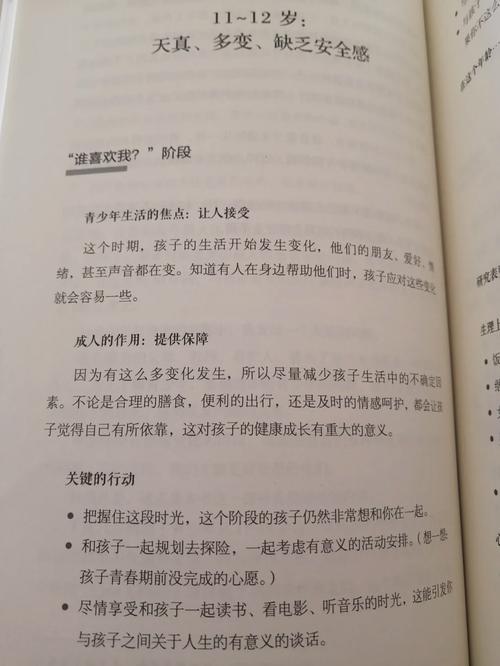

当我们重新审视"幸福"的定义,会发现它既不是完美无缺的乌托邦,也不是量化考核的KPI,广州某城中村家庭的案例极具启示:父母是菜场摊贩,家中没有豪华装修,但每晚收摊后的"今日三件好事"分享,培养出全省作文竞赛冠军,这个普通家庭印证了哥伦比亚大学教授丹尼尔·西格尔的论断:"最好的家庭教育,是让孩子确信自己始终被看见、被理解、被接纳。"

在人工智能全面渗透教育的今天,回归家庭的情感本质恰是人类最后的堡垒,当我们停止用竞争焦虑侵蚀亲子关系,当社会机制真正支持家庭发展,或许就能实现杜威在《民主与教育》中预言的场景:每个家庭都成为滋养人性的微型共和国,每个孩子都能在爱的实践中,习得创造幸福的能力。